9月22日、岡山市の中学校に生徒が手作りした巨大なモザイクアートがお目見えした。一部には生徒たちが収集したプラスチックごみも使われ、環境問題を訴えている。

教育でもSDGs アートに被覆肥料のプラスチック問題

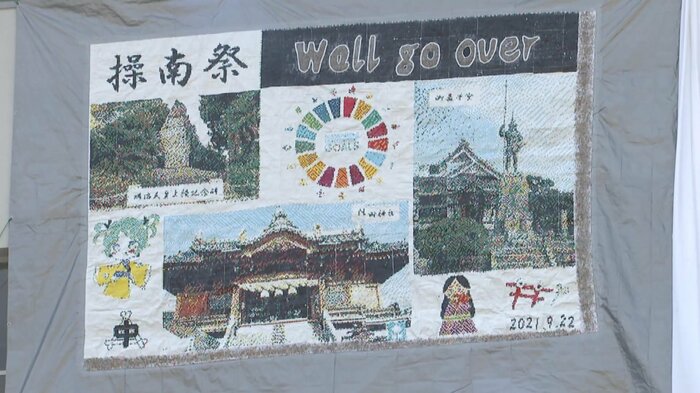

校舎4階の窓からつり下げられた、布で覆われた作品。大きさは縦2.8メートル、横4メートル。

「オープン!」の掛け声とともに幕が外されると、ついにお披露目。

生徒たちからは歓声と拍手が上がった。

岡山市中区の操南中学校の1年生、約270人が制作したモザイクアート。体育祭に合わせて披露されたもので、一部にはプラスチックごみが使われている。

操南中学校は、2021年度からSDGsの視点を取り入れた教育に力を入れていて、1年生は被覆肥料のプラスチック問題に取り組んでいる。

被覆肥料とは、水が浸透するとプラスチックの殻が破れて中身が溶け出す肥料で、主に水田で使われている。

何度も肥料を入れる必要がないため広く使われているが、流れ出たプラスチックごみが環境に悪影響を与えると問題になっている。

“素材集め”から問題の大きさを再認識

生徒たちはこの日、モザイクアートに使うプラスチックごみを集めるため、学校近くの河口を訪れた。

生徒:

最初、何かの卵かと思って。初めて説明を聞いた時は「えっこれ?」って驚きましたね

生徒:

すごく小さいので。それがいっぱいあるので大変

被覆肥料の大きさは3mm前後。流れついて岩にこびりついたものや、岩のくぼみに入り込み固まってしまったものもある。

生徒:

肥料殻が(岩に)くっついて、もう取れません

「美しい地域社会を」アートに思いを込めて

モザイクアートは、クラスごとのパートに分けて作られた。

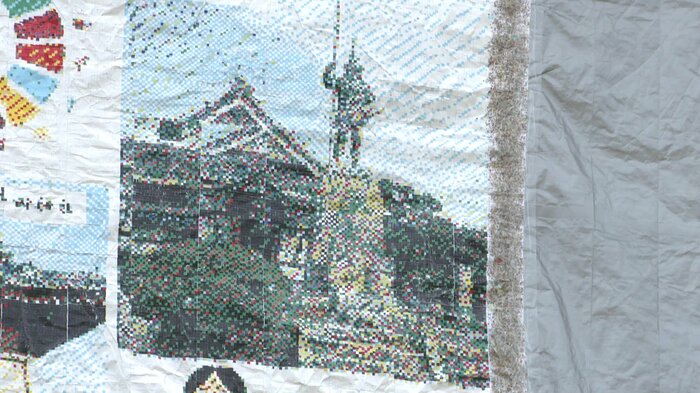

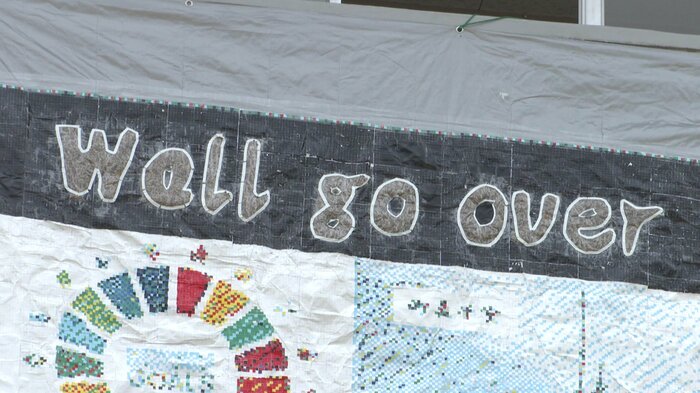

1cm四方の色とりどりの折り紙、約10万枚を貼りつけ、集めたプラスチックごみは主にメッセージの部分に使われた。

お披露目されたモザイクアートには、自分たちが暮らすエリアの名所やSDGsのマークのほか、プラスチックごみで作った「Wall go over(壁を越えて)」というメインメッセージが描かれている。

操南祭 第1学年実行委員長・小坂結乃さん:

社会に「ごみを減らしていこう」とか、みんなに呼びかけるような気持ちで(プラスチック)肥料殻を使っています。環境に優しい岡山とか日本にしていけるように、頑張っていきたいと思います

地域の人にも取り組みを知ってもらおうと、道路から見える位置に設置された巨大アート。自然豊かな美しい地域社会を残そうという、生徒たちの思いが込められている。

(岡山放送)