9.11同時多発テロから2021年の9月11日でちょうど20年となる。それから始まった国際社会のテロとの戦いは今日でも継続中だが、昨今のアフガニスタン情勢は、国際テロという問題が依然として続いていることを国際社会に強く示す大きなトリガーとなった。

そして、今後の新タリバン政権の動向によっては、「イスラム国」時代にイラク・シリアにあったテロの重心が再びアフガニスタンに回帰する可能性もある。では、この20年間で国際テロの脅威はどのように持続し、今後のアフガニスタン情勢はそれにどのような影響を与えるのだろうか。

「組織」としてのアルカイダから「ネットワーク」としてのアルカイダへ

9.11同時多発テロによって、米国はアルカイダの根絶を目指したアフガニスタン戦争を開始した。アフガニスタンへの侵攻開始から2カ月経った2001年12月には当時のタリバン政権は崩壊し、その後もアルカイダ幹部や戦闘員の殺害、拘束が相次ぎ、それは間違いなくアルカイダを弱体化させた。だが、それは組織としてのアルカイダの弱体化を意味し、2003年以降のイラク戦争も影響し、それらはネットワークとしてのアルカイダ、過激主義としてのアルカイダを表面化させることになった。

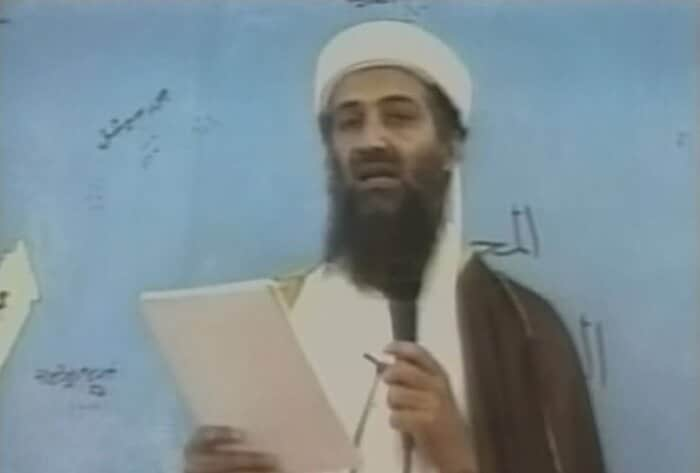

アフガニスタンやイラクでのテロとの戦いが長期化するに伴い、イラクのアルカイダ(AQI、2004年誕生)やマグレブ諸国のアルカイダ(AQIM、2007年誕生)、アラビア半島のアルカイダ(AQAP、2009年誕生)など、アルカイダのオサマ・ビンラディンに忠誠を誓い、組織名にアルカイダを付ける組織が台頭した。

たとえば、AQAPはオンライン雑誌「インスパイア(Inspire)」を発信続ける中で、欧米を標的とする自発的な単独テロを繰り返し呼び掛け、2009年11月のフォートフッド米陸軍基地銃乱射テロ、2009年12月のデルタ航空機爆破未遂テロなど米国内でのテロに関与するなどし、当時のオバマ大統領もアラビア半島のアルカイダに強い懸念を示していた。

要は、米国もこの当時にはアルカイダ中枢だけでなく、AQAPなどネットワークとしてのアルカイダを強く警戒していたのだ。

ホームグローンやローンウルフテロ

また、2005年あたり以降からは欧米諸国でアルカイダが掲げる過激思想に感化し、自ら単独で攻撃を試みる、いわゆるホームグローンやローンウルフテロが深刻な脅威となり始めた。こういったテロは近年では「イスラム国」を初めに想像してしまうが、これは「イスラム国」以前のアルカイダの時代から大きな治安問題となっていた。

そして、2011年5月にはオサマ・ビンラディンがパキスタンで殺害され、新たに副官だったアイアン・ザワヒリがトップとなったが、ネットワークとしてのアルカイダ、過激主義としてのアルカイダという状態は続き差し迫った脅威ではなくなっており、シリア内戦以降徐々に組織化させる「イスラム国」(2014年6月以降)の台頭は、テロ情勢を大きく変えることになった。

「イスラム国」の台頭と衰退

2014年6月以降は、組織としての「イスラム国」、もっといえば領域支配の「イスラム国」にどう対処するかの時代に入った。「イスラム国」は通常のテロ活動を行うだけでなく、SNSを駆使して残虐な動画や画像を積極的に発信することで世界に恐怖心や不安を煽り、世界各国にいる支持者たちに対して「イスラム国」へ参加したり、それぞれの現地でテロを自発的に行ったりするよう呼び掛けた。「イスラム国」の黄金期には世界各国からやってくる外国人戦闘員が大きな問題となり、世界80カ国以上から2万〜4万人がイスラム国に流入したとの分析もある。(THE SOUFAN CENTERより)

また、2015年11月のパリ同時多発テロ、2016年3月のブリュッセル連続テロなど、欧州では「イスラム国」からの帰還戦闘員やその過激思想に感化する個人によるテロが相次ぐだけでなく、ネットワークのアルカイダのように、「イスラム国」を支持する武装勢力が各地に台頭し、それらは「イスラム国」のシナイ州や東アジア州、ベンガル州、中央アフリカ州、西アフリカ州などを名乗り、現地の治安当局や市民、場合によってはキリスト教権益や欧米権益を狙ったテロを繰り返し、「イスラム国」の旗を掲げるなどしながら犯行声明を出している。昨今カブール空港付近で大規模なテロを起こしたホラサン州もその1つである。

だが、「イスラム国」の黄金期は長くは続かず、2015年以降その支配領域は徐々に縮小し始め、テロ事件数やネット上での配信回数も減少していった。2017年には、「イスラム国」の建国が高々と宣言されたイラク・モスル、「イスラム国」が首都と位置づけてきたシリア・ラッカが奪還され、2019年3月には「イスラム国」の最後の支配地域とされてきたシリア東部バグズが奪還された。そして、支配領域なき「イスラム国」となり、2019年10月にシリア北西部イドリブ県でバグダディ容疑者が殺害された。

この1、2年は、ネットワークとしての「イスラム国」は残るものの、「イスラム国」中枢や過激主義としての「イスラム国」の情勢で差し迫った脅威はなかったと言えるだろう。

以上のように、この20年間で国際テロの脅威というものは、組織としてのアルカイダや「イスラム国」を軸として、ネットワークや過激主義としての機能が合わさり、脅威の度合いも変化する中で続いてきた。

一筋縄ではない武装勢力タリバン

新タリバン政権の誕生は、中長期的には大きな懸念材料になる可能性があり、各国は警戒している。米国や欧州はアルカイダと「イスラム国」、中国は東トルキスタン・イスラム運動(ETIM)、ロシアはカフカス地域や中央アジア系のイスラム過激派、インドはカシミール地域の分離独立を掲げるイスラム過激派の動向を特に懸念しているが、問題の核心はタリバンがこれら組織と関係を断つことができるかどうかだ。これについては、米国も中国も、ロシアも意見を一致するところで、米中対立の中でも両国が協力できる分野であろう。

しかし、タリバンとアルカイダ、タリバンとETIMなど組織組織としてこの問題を注視し過ぎると、我々は問題の本質を見失う。実は、イスラム国ホラサン州の中にはタリバンから離反した戦闘員も多く、タリバンの内部には米国と交渉する穏健派もいればアルカイダの戦闘員と密接な関係にある強硬派もいて、決して一筋縄ではない。アルカイダ戦闘員とタリバン戦闘員の家族との間では結婚や子供の誕生もあるとされ(次世代のアルカイダを懸念する声もある)、タリバンとアルカイダの関係断絶は家族関係の断絶になることもある。

また、末端兵士や自爆テロ要員のレベルでは組織からの離反や加入は流動的に起こっていることが考えられ、タリバンとアルカイダの掛け持ち状態の戦闘員、タリバンと「イスラム国」で揺れ動いている戦闘員がいても不思議ではない。それほど個人レベルは複雑化していると考えていいだろう。

このような現実に照らすと、仮にタリバンがアルカイダとの関係断絶を発表、実行したとしても、それは直ちに国際テロ情勢の改善には繋がらない。タリバン上層部の方針に反発する戦闘員が「イスラム国ホラサン州」に新たに加入したり、アルカイダや「イスラム国」とは別に新たな国際的ジハード組織が台頭する可能性もある。現在のところ、アフガニスタン情勢によって各地域、各国のテロ情勢に大きな変化が生じているわけではないが、中長期的には深刻な種になる恐れがある。9.11から20年、アフガニスタン情勢が新たなテロのプロローグにならないためにも、国際社会の同国への関与が試されている。

全世界に拡大するテロの懸念

最後に、現時点で大きなリスクにはなっていないが、上述のように、アルカイダや「イスラム国」を支持する武装勢力は東南アジア、南アジア、中東、アフリカなど各地にある。それらの活動は基本的には地域的なものだが、数としては限定されるものの、これまでも現地にある欧米権益などはテロの標的になってきた。昨今のアフガニスタン情勢が各地の武装勢力の士気を高め、テロ活動がエスカレートすることへの懸念の声も聞かれる。

たとえば、インドネシアでは歴史的にアルカイダと関係があるイスラム過激派「ジェマーイスラミア(JI)」や「イスラム国」を支持する「ジェマ・アンシャルット・ダウラ(JAD)」が活動しており、インドネシアの治安当局はネット監視を含め警戒を強めている。新華社通信(8月20日報道)によると、インドネシアでは8月中旬に国内11州でテロ組織への一斉摘発が行われ、インドネシア独立記念日(17日)にテロを計画していた容疑で計53人を逮捕され、うち50人がJIのメンバー、3人がJADのメンバーだったという。

ロイター通信(8月29日報道)によると、マレーシアではタリバンがカブールで最近拘束した「イスラム国ホラサン州」の戦闘員6人のうち2人がマレーシア人だったということで、政府はこの件で警戒を強めている。また、英国の情報機関は7月、アフガニスタン情勢が悪化すれば、イスラム過激思想の影響を受ける英国人がアフガニスタンに渡り現地のテロ組織に参加し、帰国後、国内でテロを実行する恐れがあるだけでなく、アルカイダなどは自らの勝利と認識してネット上での広報活動を活発化させ、国内に潜む過激派分子が刺激を受け単独でテロを起こす危険性があるとの認識を示した。

繰り返しになるが、今日、アフガニスタン情勢がグローバルなテロリスクになっているわけではない。だが、アフガニスタンが再び内戦の模様を呈し、第2次タリバン政権と諸外国の関係構築が上手くいなかければ、中長期的にはこういったリスクが現実を帯びてくる可能性もある。

【執筆:清和大学非常勤講師 和田大樹】