江戸っ子が話す言葉は「ヒ」と「シ」の区別がつかないなどと言われるが、その理由を考えたことはあるだろうか? 今、リアルタイムMRIとスーパーコンピューターを用いた最新の研究で「ヒ」と「シ」を混同してしまう謎の一部が明らかとなり、注目を集めている。

豊橋技術科学大学機械工学系の吉永司助教と飯田明由教授、国立国語研究所の前川喜久雄教授の研究チームが、関東や東北地方で「東」を「シガシ」、「髭」を「シゲ」などと話す現象を研究し、これまで分からなかった発音のメカニズムを解き明かした。

「ヒ」と「シ」を混同する原因は、発音するときの舌の位置が似ているためだとこれまで言われていたが、同じような舌の位置で、どのようにして「ヒ」と「シ」を区別して発音しているのかは分かっていなかった。

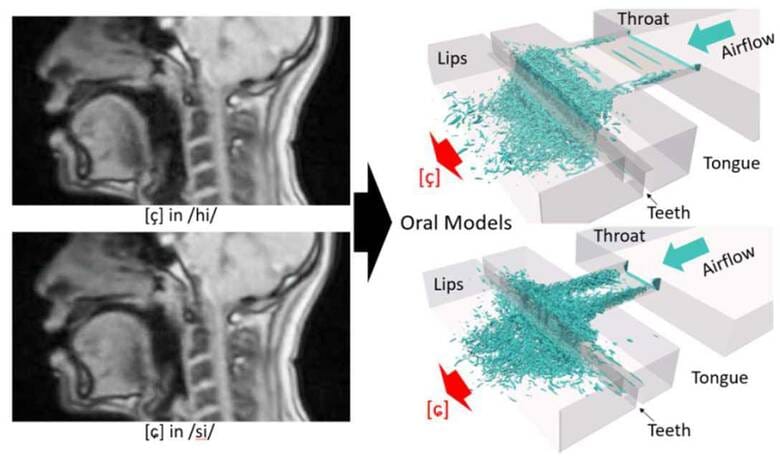

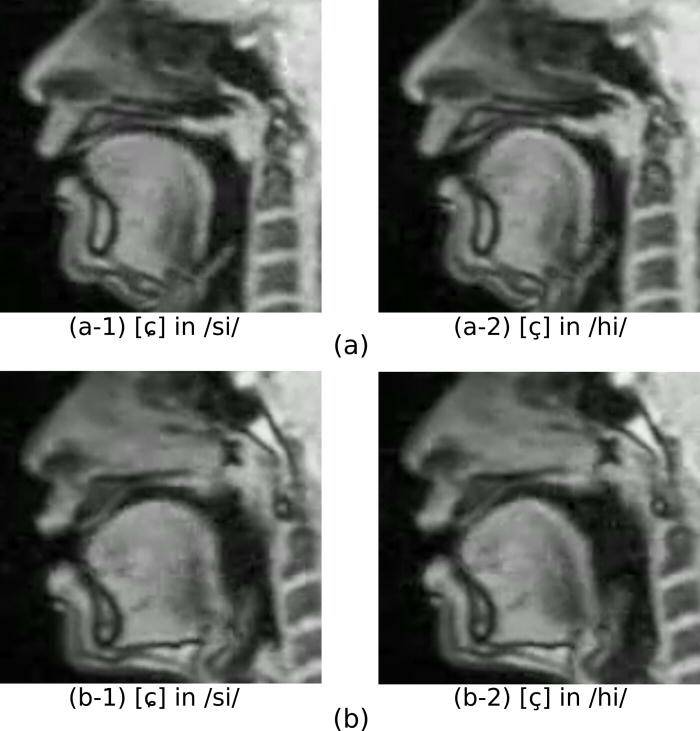

そこで研究チームは東京弁を話す10人に「これがヒシがた」と言ってもらい、その時の舌の動きをリアルタイムMRIで観察。すると、このうち3人は、舌の前後の位置がほとんど同じであったが、「ヒ」と「シ」を発音し分けていることが分かった。

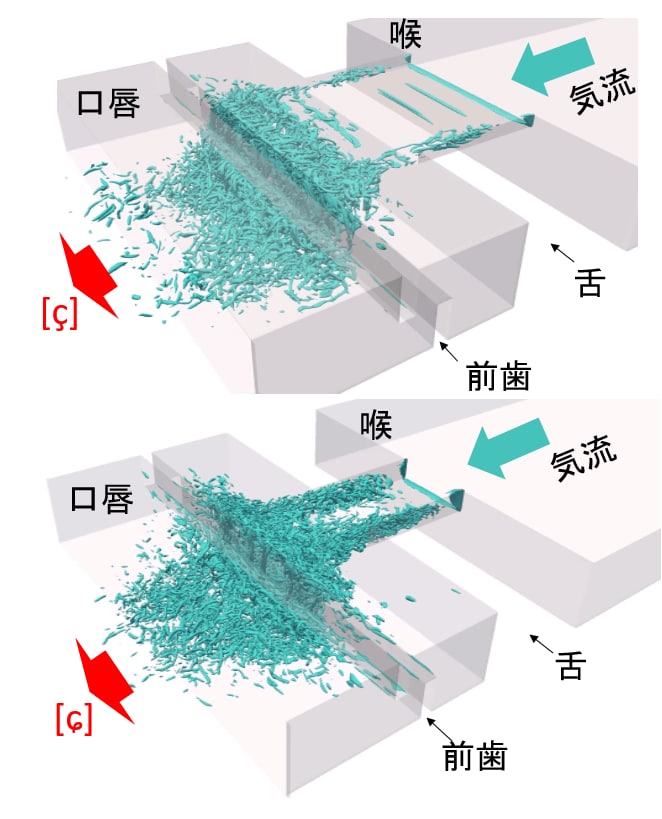

どうやって発音しているのかをさらに詳しく調べるため、研究チームはスーパーコンピューターを使って口内を模したモデルを構築し、空気の流れと音の発生をシミュレーションして研究。

この結果、舌の前後の位置が同じでも、舌の左右方向の形状が異なることで「ヒ」と「シ」の子音の違いが生まれることを突き止めた。子音についてこれまで「音声学」では、主に舌の前後方向の位置の違いで分類していたが、左右方向の舌の形状も重要だということが新たな発見で、これが「ヒ」と「シ」の混同の原因にもなり得るという。

研究チームは今回の発見から、発音の違いが生まれる要因が理解されることで、日本人の滑舌がより良くなるとの期待を寄せている。これは興味深い今後の展望だが、具体的にはどのようにして滑舌が良くなるのだろうか?

また、そもそもなぜスーパーコンピューターを使うことになったのか? 研究の筆頭著者である吉永司助教に聞いてみた。

「シ」と言おうとしても舌が「ヒ」と同じ位置に

――「ヒ」と「シ」を混同して発音してしまうのはなぜ?

「ヒ」も「シ」も硬口蓋と言われる上顎の前方部に舌の表面を近づけて発音するため、「ヒ」を発音しようと思っても無意識に「シ」と 同じ位置になってしまったり、「シ」を発音しようと思っても「ヒ」と同じ位置になったりするためです。

また方言では、親や周りの人が「ヒ」と「シ」を混同している発音を聞いて育った場合、その区別が付かなくなることも多いと思い ます。

――具体的には、舌の左右方向の形を間違っているからこの二つを混同して発音してしまうの?

舌の左右方向の形を間違っているわけではありません。どちらかというと、本来「ヒ」と「シ」は舌の前後方向の位置に違いがあります(「シ」が「ヒ」よりも前)。

しかし、混同している人は、この前後位置が同じになってしまっている可能性があります。ただ、前後位置が同じであっても、舌の左右方向の形を変えることで、音を変えることができるというのが、今回の研究の発見です。

「ヒ」「シ」を発音すると口の中にジェット気流が発生

――スーパーコンピューターを使った理由は?

「ヒ」や「シ」の摩擦音と言われる発音は、口の中にジェット気流を発生させることによって発音しています。ですので、ジェット気流が口の中でどのように発生し、それがどう音になるのかを調べるには、その気流の中に含まれる細かい渦を計算する必要があります。

音の違いがなぜ生まれるのかを明らかにするためにはこの渦を計算しなければならない、という経緯からスパコンを使うという考えに至っています。

元々この技術は数値流体力学と言われる、ロケットや航空機の気流を解析するために発達してきた技術ですが、気流から音が発生するメカニズムは同じなので、その技術を口腔に応用して、研究を行っています。

――では、リアルタイムMRIとスーパーコンピューターがなかったら研究できなかった?

リアルタイムMRIがないと、言葉を発音するなかで舌がどのように動いているのか観察できませんでした。これまでの静的なMRIでは、「ヒーー」と何秒間も口の中を止めて計測する必要があり、言葉の違いによる発音の違いは観察できませんでした。

また、スーパーコンピューターがなければ、プレスリリースの図版で出しているような、舌の左右方向の違いで音の違いが生まれる要因を明らかにすることはできませんでした。

――プレスリリースの図版は何を表している?

青い粒が空気の渦の形を表しています。空気の流れと共に、青い渦が、喉側から 唇側に変形しながら流れている様子を可視化しています。

渦ですので、一つの渦が2つになったり、渦同士がくっついたりもしています。この時、舌の位置の渦の形の違い(「ヒ」はより平べったく、細長い渦なのに対して、「シ」は細かく乱れた渦)から、音の違いが生まれます。

――この研究から、どうすれば「日本人の滑舌」や「外国言語の発音」が向上する?

少なくとも「ヒ」と「シ」を混同している問題に関しては、このニュースで取り上げられて、色々な人に知ってもらうことで、「ヒ」と「シ」の違いを意識するとともに、もし混同してしまっていると気づいた人は、舌の前後位置や左右方向形の違いを少しずつ直すようにしていくと、滑舌は良くなっていくと思います。

また、外国語教師や言語聴覚士の人にも、舌の位置と形の違いについて、この図を元に解説していただくことで、より理解しやすく、教えやすくなるといいなと考えています。

なお吉永助教は機械工学系が専門で、言語学的な内容については専門外とのことだ。今回は個人的な意見として答えていただいている。

今回の研究で「ヒ」と「シ」を言い間違ってしまう原因が明らかとなった。この発音に自信がない人は、まずは舌の前後の位置と左右方向の形が重要なことを意識してみてはどうだろうか。

【関連記事】

「引く」の間違いじゃなかった…JR青森駅の看板が“らしい”と話題なので設置理由を聞いた

商品名が「トメイトゥ」のトマト!? 英語の授業を思い出すネーミングが話題…名付け親に聞いた