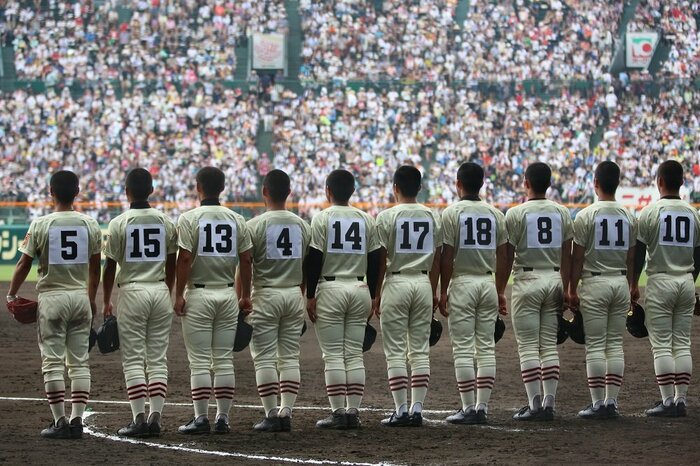

今年は春の到来を告げる「センバツ」もなければ、夏の風物詩である「甲子園大会」もなくなった。

こうした中、ある新しい取り組みが行われた。「夏の甲子園大会オンライン」である。

高校野球で培ったものが社会で活きる

センバツに続き、夏の甲子園も中止になる―。その第一報がもたらされた5月中旬、メディアはこぞってその喪失感を取り上げた。甲子園はどの学校にとっても大目標であり、心の支えである。子供の頃からボールを追いかけてきた球児にとっては“全て”と言っていいだろう。

だが、これに違和感を覚えた男がいた。「夏の甲子園大会オンライン」を立ち上げた川島敏男実行委員長である。「甲子園という大目標がなくなっても、高校野球の『目的』や『目的としての甲子園』は失われていない。そう思ったのです」。

川島氏は明治大学野球部のOB。日大二高2年の夏(1978年)は背番号「13」で甲子園の土を踏んだ。明大時代は母校のコーチ、助監督となり、指導者として甲子園出場に貢献した。大学卒業後はしばらく野球から離れていたが、2009年より高校野球のアドバイザーを務めている。

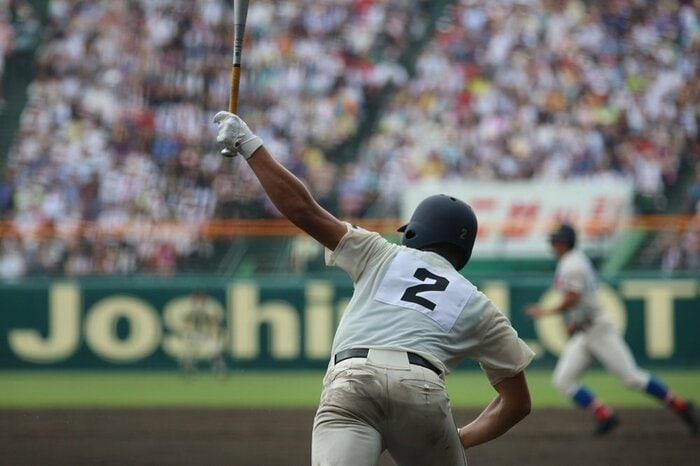

そもそも高校野球は何のためにやるのか?それは甲子園があるから、と言っても過言でないだろう。ただ長い目で見れば、社会に出てから必要とされる能力を培うためでもある。

忍耐力、創造力、共感力、達成力…こうしたものは、たとえ甲子園が失われても、高校野球をする中で得ているのでは。ならばこちらに、高校野球の目的に目を向けてはどうか。それが「夏の甲子園大会オンライン」の着想になった。

「夏の甲子園大会オンライン」は野球の試合ではない。バットもグラブも持たない、プレゼンテーションスタイルの大会である。高校野球の目的に対してどんな取り組みをしたのか、オンラインで発表し合う。問われるのは、自分たちの思いをいかに言葉にするかであり、その伝え方である。

女子マネージャーがプレゼンした豊野高が優勝

川島氏が1人でスタートさせた「夏の甲子園大会オンライン」は、次々に賛同者、協力者が現れる。やがて具体的な形となり、8月9日に第1回が行われた。

参加した高校は、北海道・札幌日大高、青森・弘前学院聖愛高、埼玉・狭山清陵高、埼玉・国際学院高、東京・大島海洋国際高、静岡・富士宮東高、愛知・豊野高の7校。札幌日大高と弘前学院聖愛高は、甲子園出場経験がある学校だ。

テーマは「高校野球部で成し遂げたもの、嬉しかったこと」「高校野球部でやり切れなかったこと、悔しかったこと」「これからの夢」。10分間の持ち時間の中で順位も競った。選出委員は全国から募った高校野球の指導者や教育関係者ら35名。大会コメンテーターには、元北海道日本ハムコーチの白井一幸氏(現解説者)も名を連ねた。

優勝したのは、女子マネージャーがプレゼンをした豊野高だった。実はあまり知られていないのが女子マネージャーの仕事。

豊野高では部員数が多くないことから、その仕事は多岐に渡り、グラウンドでの仕事も少なくない。プレゼンからは、練習中は動きっぱなしであること、その一つひとつに辛抱強く、丁寧に取り組んでいることが伝わってきた。そして、こうした中で「忍耐力」が培われたことも。

彼女たちはみな意識が高く、当たり前のことが当たり前にできた上で、それ以上の行動を目指している。夢は「日本一のマネージャー」。日本一の“女子”マネージャーではない。結びのメッセージは「私たちは選手のお手伝いさんではなく、選手と同じ目標を追いかける部員の1人です」。これを実践した日々が選出委員の心をつかんだ。

国際学院高は斎藤塁君(3年)がプレゼンをした。斎藤君は昨年夏、徐々に視界がふさがっていく難病を患い、目に靄(もや)がかかったような状態になった。ボールの行方も追えなくなり、心が折れそうになったこともあったが、仲間や立原誓也監督に支えられ、高校野球を全うした日々を伝えた。

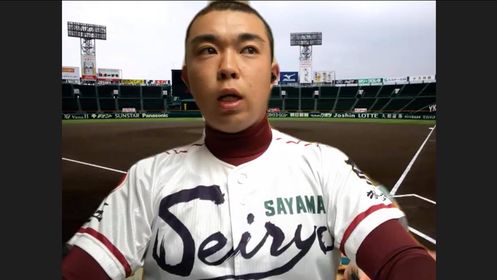

各都道府県の高野連が行う代替・独自大会期間中にも関わらず参加したのが、狭山清陵高だ。プレゼンテーターは、浅見翔吾主将兼学生コーチ(3年)。浅見君は試合に出場できない学生コーチという立場を受け入れ、主将としてチームを引っ張った。

裏方をしながら、先頭に立つ。難しい役どころをやり切ったことが評価につながったようだ。2位になった富士宮東高に続く、札幌日大高と同得票で3位になった。これも力に変えたか、狭山清陵高は「夏の甲子園大会オンライン」直後に行われた埼玉大会・西部地区予選4回戦で優勝候補の一角を破っている。

出場校の監督も大会の意義を実感

川島氏によると「夏の甲子園大会オンライン」の開催を決めたのは、「コロナ禍で甲子園がなくなった高校生を励ましたいという思いもあった」。

ところがいざ開催されると「励まされたのはむしろ大人たち。前を向いて高校野球に取り組んできた姿に元気をもらいましたし、高校生の段階でいろいろな気付きを得ていることに感心もさせられました」。

出場校の監督は実際に参加したことで、この大会の意義をより感じたようだ。札幌日大高の森本卓朗監督は「目標としての甲子園と、目的としての甲子園の違いが明確になるのと、甲子園を目指す中で何を得て、それを今後の人生にどう活かしていくか、選手に再確認させられる」と述べた。

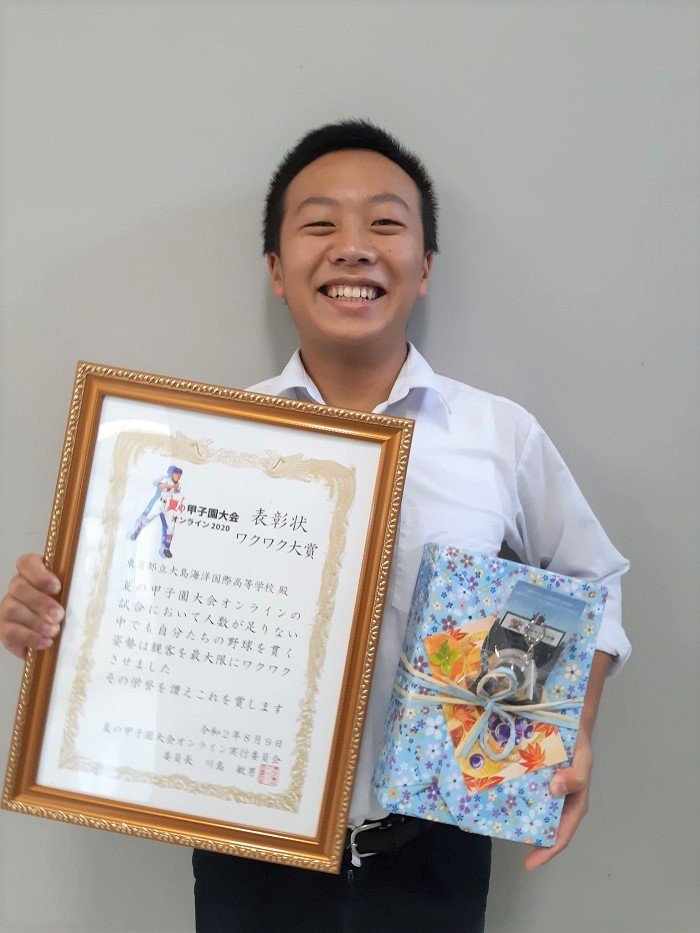

「普段の指導がしっかり伝わっていたと実感できた」と話すのが、大島海洋国際高の増子良太監督だ。大島海洋国際高は「他喜力(たきりょく)」をキーワードに小林侑(たすく)主将(3年)がプレゼン。

毎年、部員がなかなか9人揃わない中でも目線は高く、「全国制覇」を目標に野球に取り組んでいる。プレゼン冒頭の学校紹介は、2003年夏の甲子園に東京・雪谷高の主将として出場した増子監督が作った。

また、狭山清陵高の遠山巧監督は「高校教育でもプレゼンテーションは大事だが、なかなかその場がなかったので」と他校にも参加を勧めている。

各所からの反響もあった。「他競技の関係者から『インターハイオンライン』をやりたいという相談も受けました」(川島氏)。すでに来年の第2回に向けて動き出している中、「春のセンバツ甲子園大会オンライン」の開催も決定。3月14日に行われる。

川島氏は「春」のオンラインを実施する理由を「春から集大成の夏へと向かう途中で、それまでの取り組みはどうだったかなど、足元を見つめ直す機会を提供したかった」と説明する。

今年がコロナ禍だったからこそ生まれた「夏の甲子園大会オンライン」。バットもグラブも持たない“もう1つの甲子園”はこれから広がってきそうだ。

執筆:上原伸一

1962年生まれ。東京都出身。外資系スポーツメーカーなどを経て、2001年からライターになり、野球、ランニング、陸上競技を中心にスポーツを幅広く取材。現在は主にベースボール・マガジン社の「週刊ベースボール」「大学野球」「高校野球マガジン」や、朝日新聞社「4years.」、「NumberWeb」、「ヤフーニュース個人」などで執筆している。