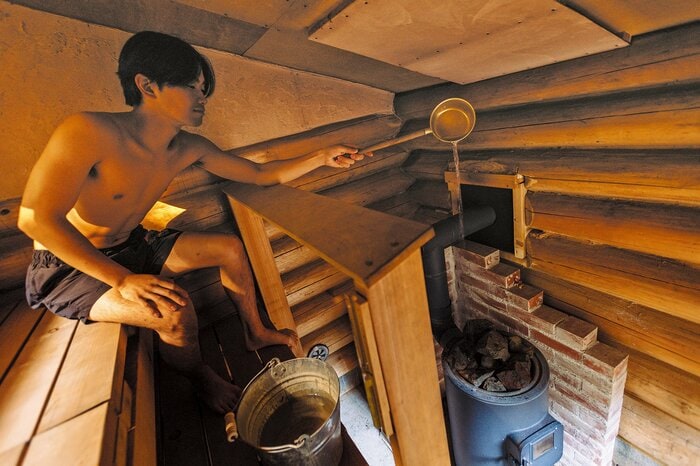

木の香りが立ち込める高温の室内。薪ストーブで熱したサウナストーンにアロマ水をかけて蒸気を発せさせることで一気に体感温度を高めるロウリュ。

白樺の若葉を束ねたヴィヒタで全身を叩き、体が十分に温まったら目の前に流れる小川に飛び込み、デッキチェアーでひと休みする――そんな憧れのフィンランドサウナを大自然の中に自分でDIYした人がいる。

サウナー究極の夢ともいえるサウナ小屋を『小屋を建てる』(扶桑社刊)から紹介する。

実はDIYしやすいサウナ小屋

サウナでリラックスしていると、より満足度の高いリラックスを目指し、自分だけのプライベートサウナが欲しくなる。そうして、自宅の庭や、気持ちのよい外気浴ができる自然の中にサウナ小屋を建てる人たちが増えてきている。

サウナ小屋は木の香りが漂う木造が圧倒的に多い。

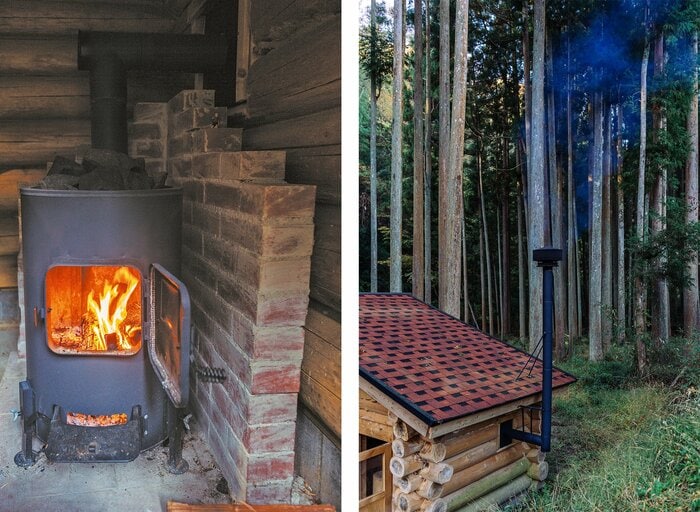

熱源は薪ストーブが多い。専用のサウナストーブもあるが、ホームセンターなどでも買える安価な薪ストーブが気軽だ。その上に金属の容器を置き、石を入れればロウリュできるようになる。

小屋がある程度断熱できていれば、薪ストーブを焚けば、中はかなりの高温になり、文字通りサウナ状態に。断熱といっても、毛布を張り巡らすぐらいでも十分に効果がある。

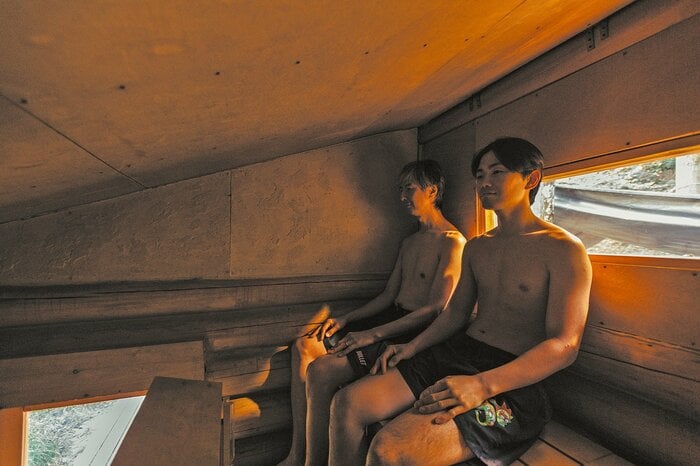

サウナ小屋には高さも大切。熱は高い部分に集まるので、高い位置に座れるようにベンチを設けるとより高温を楽しめるようになる。

一酸化炭素中毒が怖いので、もちろん屋外につながる煙突は必須となる。温度を上げることばかりを考えて気密性を上げ過ぎるのも厳禁。窓やドアなどの建具を自作すれば、気密性は下がるが、一酸化炭素検知器を付けておくと安心だ。

このように、DIYしやすい木造で、ある程度ラフなつくりでも十分に満喫できるのがサウナ小屋の魅力でもある。

川の畔、スギ林の中のサウナ小屋

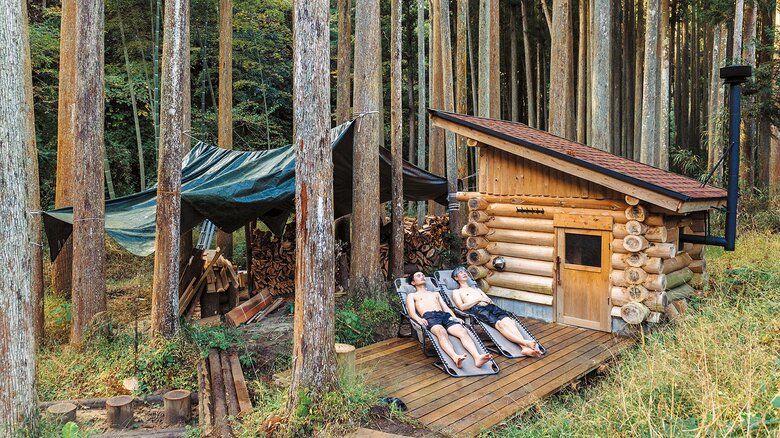

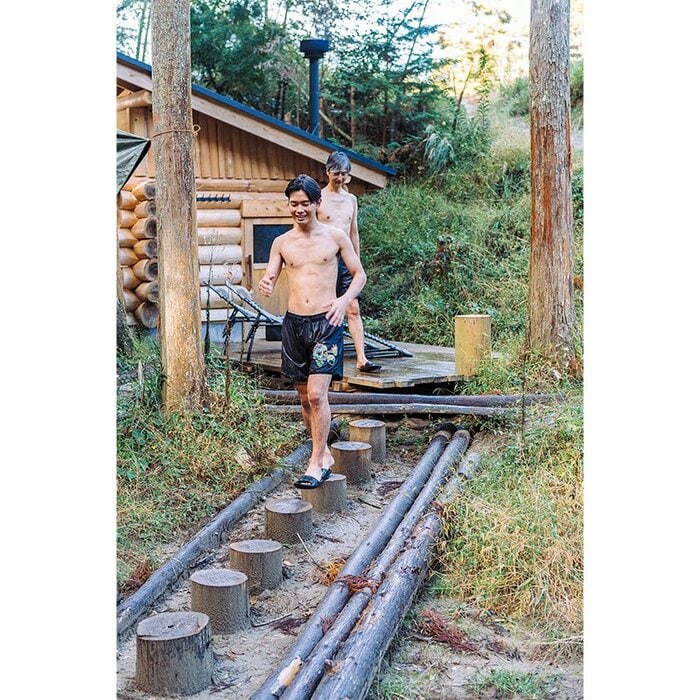

里山の林間にあるキャンプサイトを抜けた先に、丸太を積んだログハウスの小屋がぽつんと建っている。

薪ストーブの煙突が出た小屋の前にはリクライニングチェアの置かれたウッドデッキが広がり、その先にはゆるやかな川が流れている。

これが、サウナを楽しむためにつくられた小屋の実例のひとつ。

建てたのは、地域おこし協力隊として千葉県の山間部の町に移住した林業家の渡邊健士郎さん。幼馴染で同じく林業家の前田孟哉さんとともに、地元のスギの丸太を使った本格的なフィンランドサウナをDIYし、「sauna en」と名付けた。

渡邊さんはバックパッカーとして世界を旅したとき、フィンランドでサウナを日常的に楽しむ人々の姿を目にした。

「泊まった友人の家にはサウナルームがあり、毎日入りました。体を温める目的で、日本の湯船のような感覚だなと。そこは家族やご近所さん、友人との会話を楽しむコミュニケーションの場ともなっていました」

川の畔、スギ林の中のサウナ小屋

渡邊さんは、山の木々と材木の流通に接しているなかで、間伐で出る小さな木や病気にかかった木材が使われない現状を目にし、「加工手間がそれほどかからない薪をつくり、自分たちでどんどん使おう」と思い立つ。そのアイデアを具現化したのがこのサウナ小屋だ。

切り倒した原木の皮をむいてチェーンソーで加工して組み上げていく「ハンドカットログハウス」のサウナ小屋は、コンパクトながら、強い存在感を放っている。

材料は敷地に立つ全長15〜20mになるスギ。伐採できる本数が約30本とあらかじめ決まっていたため、小屋の大きさは自動的に定まった。

室内に入っても壁は丸太がむき出しの、ダイナミックな表情。入って正面に薪ストーブがあり、左手にベンチが上に向かって階段状に設置されている。そして上段の壁にあけられた横長の窓からは、外の光が入ってくる。

出来上がったのは自然の中で整うサウナ

サウナ小屋で大切なのは、断熱性。屋根には100mm厚のグラスウールを入れ、薪ストーブの炉台や炉壁には耐火レンガを使った。

薪ストーブは「ホンマ製作所」のもの。上には石を置き、人気の「ロウリュ」ができるようにしている。

高さを生かして熱と蒸気が行き渡るようにした小屋のつくりで、予想どおりに体は十分に温まるように。そして川から出て前面に設えた広いデッキでデッキチェアに横たわれば、広い空が視界に入り、風で葉がそよぐ音、川のせせらぎ、鳥のさえずりに囲われる。

自然とのつながりを感じながら、身も心も整う唯一無二の場所となっている。

ほかにも、ホームセンターで購入できるツーバイ材で建てたサウナ小屋など、より手軽な構法で建てたサウナ小屋も数多くある。

寝泊まりする小屋とは違って、ラフなつくりでも十分に楽しめるの使えるのがサウナ小屋の楽しいところ。DIY初心者が挑戦しやすいテーマとしてもサウナ小屋はオススメだ。

<写真/山田耕司 取材・文/加藤 純>