金網の向こうに置かれた平和の記念碑

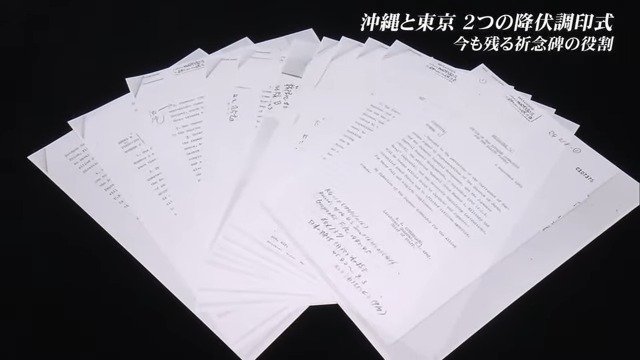

9月7日、沖縄本島で行われた米軍と沖縄守備軍降伏調印式から80年が経過した。それは日本が連合国に全面降伏した5日後のことだった。なぜ米軍は沖縄で個別の調印式を執り行ったのか。米軍が作成した資料を読み解くと大戦後の国際情勢を見据えた米国の戦略と今に続く沖縄の位置づけが見えてくる。

降伏した相手が米軍だった理由

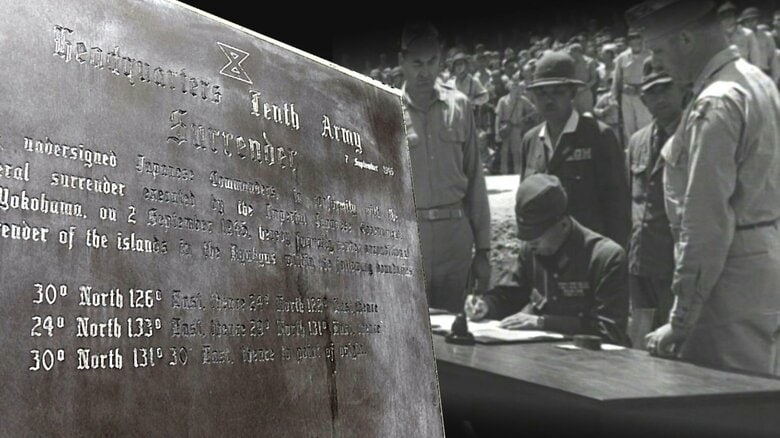

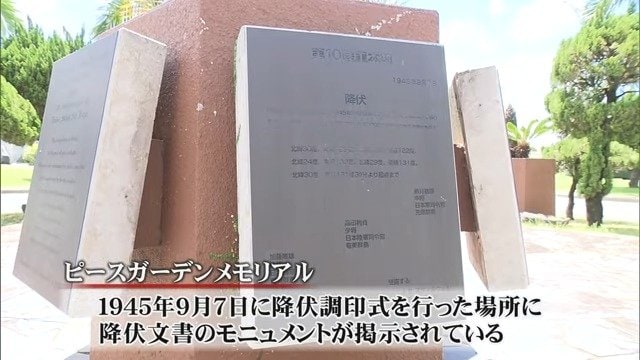

極東最大の米軍の拠点である嘉手納基地内に「ピースガーデン」と呼ばれるモニュメントがある。80年前、日本軍が米軍に対して琉球諸島全域での降伏を認める調印式が行われた場所だ。米軍基地内であることから許可がなければ沖縄県民が立ち入ることができない。降伏文書の書かれていた「ここに正式に琉球諸島の無条件降伏を行う」という記述がある。

実はその5日前の9月2日、日本政府は東京湾に停泊した米戦艦ミズーリで連合国に対する全面降伏の調印を済ませていたのだ。なぜアメリカは沖縄だけで別の降伏調印式を必要としたのか。

米国が描いた世界戦略

元琉球大学教授で沖縄戦研究者の保坂廣志さんは、二度目の降伏は戦闘の終了に加えてに米国の重要な意図があったとみている。文書では調印する当事者が「連合国軍」ではなく「米陸軍」となっている。つまり沖縄に展開していた日本軍に対し琉球諸島全土で全面的に降伏すると同時に統治権を米国に移すよう求める内容となっていたのだ。米国は沖縄の”単独統治”を急いだ。

保坂さんは「沖縄の米国支配が連綿と続いていく基本の基本になった」と説明する。保坂さんが米本国から現地軍に宛てた機密文書を発見した。そこには「沖縄と太平洋陸軍との間で降伏調印を交わせ」という指示されていた。

冷戦の始まりと沖縄

この時期、世界の政治地図は急速に塗り変わりつつあった。太平洋戦争末期、ソ連軍が日ソ不可侵条約を破棄して満州に侵攻。極東の日本は米ソ対立の震源地となりつつあった。二つの大国は世界を東西に分断。その後続く冷戦構造へと移行していく。米国はソ連など共産圏をけん制する拠点として沖縄は戦後も重要な拠点となった。

しかし、このような強引な手法はアメリカ政府内部で大きな論争を引き起こした。保坂さんによれば、「戦争による領土の移譲はしない」とする国際法の取り決めを根拠に米国務省は他国の領土を取得することはできないと主張した。これに対し国防総省・軍部は、多くの犠牲でようやく勝ち得た場所を簡単に手放そうとしなかった。激しい応酬の末に最後は軍部が押し切る形で、沖縄の占領政策が進められていった。

「永遠の平和」という皮肉

沖縄戦の終結で良く知られているのは沖縄守備軍の司令官が自決した6月23(慰霊の日 ※日付は諸説あり)だ。しかし米軍にとっては9月7日が戦勝記念日というのが公式見解となっている。

戦後27年間の米国統治を経て1972年に本土復帰を果たした沖縄。しかし、県民が望んだ「基地のない平和な島」は実現しなかった。保坂さんは9月7日の降伏調印が、今の沖縄の現状につながる歴史的起点になったと解説する。

嘉手納基地は米軍が上陸直後に強制接収して建設された。一般県民が立ち入れない敷地内に設けられた記念碑に「永遠の平和」と刻まれているのは皮肉といえる。

保坂さんは「戦後80年になる今、平和というものは勝ち負けを超えて向き合わなければならない」と訴える。「米側も戦後80年の中で、どのように沖縄の人々と平和に向き合ってきたのか」と。問いは重みを増している。

米軍基地の金網の向こう側にひっそりと佇んでいる記念碑。それは、いまだ実現しない沖縄の願いの象徴のようだ。