三島市などが検討を進めているごみ処理の広域化。しかし、実はなかなか前に進んでいません。一体なぜなのだろうか?

ゴミ処理施設広域化を推進したい三島市

各家庭から出された燃えるごみを次々と回収するパッカー車。

担当する集積場を回り終えると、そのまま焼却施設へ向かう。

ただ、静岡県三島市の場合、稼働から35年あまりが経過し老朽化が目立ってきている。

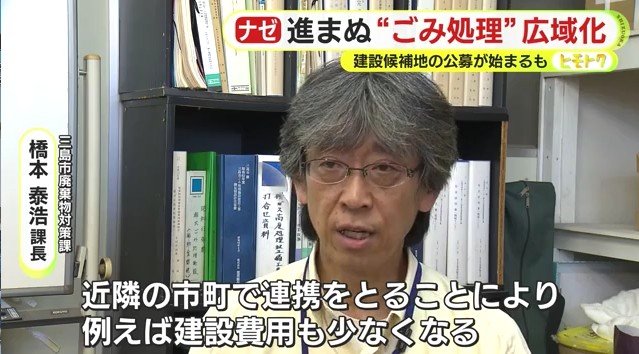

修繕や補修に要する費用は年間 約2億円で、三島市廃棄物対策課の橋本泰浩 課長は「ここは1989年度に稼働を開始したかなり古い施設なので、近い将来、新しい施設を作らなければならない」と話す。

また、最終処分場は許容量の限度に近づいていて、現在は年間 約8000万円をかけて県外の施設に焼却灰を運んでいる。

このため、三島市で検討を進めているのが複数の自治体で焼却施設を共同で運用する、いわゆる広域化だ。

広域化は1つの自治体が単独で焼却施設を運営するよりもスケールメリットを活かすことで財政負担を抑えられ、橋本課長は「近隣市町で連携をとることにより、建設費用負担は少なくなる。エネルギー回収として発電なども行っているが、それも規模が大きくなるほど効率が良くなる」と強調するが、三島市が参加している協議会では検討から3年経ったいまも枠組みすら決まっていない。

異なる状況にある協議会の他の市町

協議会を構成しているのは三島市のほかに裾野市・熱海市・長泉町・函南町の3市2町。

ただ、言うまでもなくそれぞれの市町が置かれている状況や抱えている課題は異なり、裾野市の堀越崇志 副市長は「施設の老朽化が進んでいるので広域化や民間連携など様々な選択肢で更新を検討している」と広域化はあくまでも選択肢の1つと位置付けている。

また、長泉町の高田昌紀 副町長が「いま単独で持っている焼却場についても令和23年(2041年)までは使えるという状況」と口にすれば、函南町の加藤裕一 厚生部長も「現在のところ広域化に参加するか否かは決定していない」と慎重姿勢をのぞかせる。

一方、熱海市の吉徳光男 副市長は「熱海市はほかの市町と比べてかなり1人当たりのごみ排出量が多い」と広域化による新たな処理施設への期待は大きい。

なぜこのような状況になっているかと言えば、そもそもこの協議会自体、各自治体の意思で始まったというよりは県が示した計画の一環としてスタートしたという事情がある。

候補地を選定したのち参加を判断

3市2町ごみ処理広域化検討協議会の会長を務める三島市の鈴木昭彦 副市長によれば広域化で一番重要になるのは建設場所の選定で、「ごみ収集車が行ける距離なのかというところが各市町の最大のポイント」と言うように、参加するどこの市や町からもある程度のアクセスの良さが確保されなければ不公平感がでてしまう一方、いわゆる迷惑施設であるごみ処理施設の建設を嫌がる住民が多いのも事実だ。

協議会では2027年3月末までに経済性や自然環境への影響などの観点から候補地を選定した上で各自治体が実際に広域化に参加するのか最終判断することを予定していて、熱海市の吉徳光男 副市長は「熱海市としては広域化に賛成しているので参加していきたい」と前向きな姿勢を示す。

ただ、「費用面が大きな課題だと認識しているので、広域化以外にも民間活用など幅広い選択肢の中で何がいいのか検討していきたい」(裾野市・堀越崇志 副市長)「メリットがあまりないということになれば町単独で行くのか、選択肢を別に考えるか、それはその時の判断」(長泉町・高田昌紀 副町長)「ごみ焼却場が老朽化し、故障も増えている。ごみの減量と併せて進めていかなければならない」(函南町・加藤裕一 厚生部長)と先行きは見通せていない。

候補地の公募で事態は動くか

三島市としては焼却施設の維持が課題となっている反面、参加する自治体が少なければスケールメリットが生まれにくいことから1つでも多くの自治体と手を組みたいのが本音で、鈴木昭彦 副市長は「現状は3市2町全てまとまって広域化することが、財政上も一番メリットがあると考えている」と期待を寄せる。

候補地の選定に向けた公募は2025年10月末までで、広域化の議論の進展に向けた一歩となるのか、それとも破談のきっかけとなるのか。

1つ目のハードルがすぐそこまで迫っている。

(テレビ静岡)