特集は「戦後80年」、記憶の継承です。長野県阿智村の満蒙開拓平和記念館では、元開拓団員による講演会が行われてきました。高齢化などで2024年、定期講演は終了しましたが、記憶を次の世代につなぎたいと4月12日、新たな企画が始まりました。元開拓団員の家族が語ったのは、苦い歴史の事実でした。

■「傷はまだ抱えている」

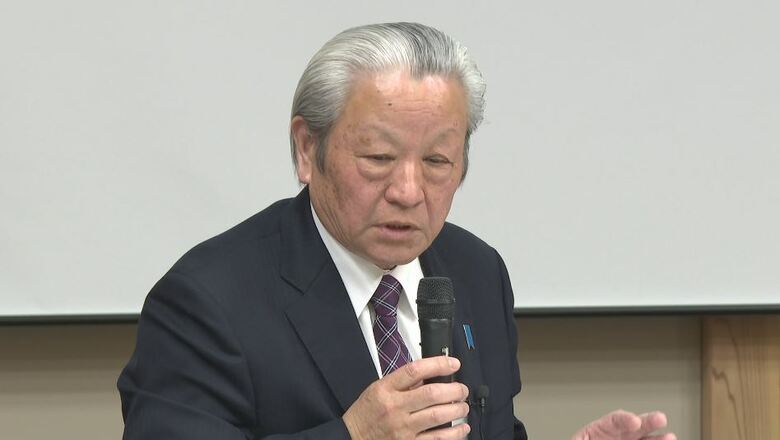

黒川分村遺族会・藤井宏之会長:

「いろんな人たちの犠牲があったからこそ、いま自分たちがこうして幸せな社会を送れているということを気付いてほしい」

阿智村の満蒙開拓平和記念館で4月12日から始まった新たな企画「土曜セッション」。満蒙開拓の直接の体験者ではないものの旧満州から引き揚げた人や中国帰国者の子や孫などから話を聞き、参加者と一緒に歴史について考えます。

今年で戦後80年。

背景には戦争体験者の減少があります。

満蒙開拓平和記念館・三沢亜紀事務局長:

「満州の体験者がいなくなったからこの歴史は終わりというわけでは絶対になくて、傷はまだ抱えている人はいるし、そういう人たちから学ぶこともまだまだある」

■集団自決などで8万人の命が…

戦前・戦中に旧満州・現在の中国東北部に渡った「満蒙開拓団」。県内からは全国一のおよそ3万3000人が海を渡りました。

しかし、終戦間際の旧ソ連軍による侵攻と地元住民の襲撃、集団自決などで27万人の団員のうち8万人もの命が失われました。

満蒙開拓の歴史を伝える国内唯一の施設として、2013年にオープンした記念館は、元開拓団員の「語り部」の肉声を伝えることに力を入れてきました。

■高齢化で「語り部講演」継続難しく

元開拓団員・久保田諫さん 2020年の講演(享年93 2023年死去) :

「空に向かって拳銃を撃った。そのとたんに周りに集まっていた原住民が鬨(とき)の声を上げて暴動が起きた」

講演は開館以来、不定期のものも合わせ500回以上にのぼりましたが、当初20人ほどいた語り部は7人ほどに減少。高齢化により「語り部定期講演」を続けるのが難しくなり、2024年いっぱいで終了しました。

満蒙開拓平和記念館・三沢亜紀事務局長:

「(定期講演は)今後の礎になるものだなと思いました。なので、これで『はい、終わり』にはできなかった。当事者の周辺にいる人たちの体験や思いを自由に語ってもらえる場所をつくりたいな」

■記憶の継承 新たな方法

過去の事実を語り継ぐ。

新たな方法を探る中で始まったのが、体験者の家族などと参加者の対話を重視した「土曜セッション」です。

黒川分村遺族会・藤井宏之会長:

「当事者の皆さん、生きて帰られた方の中には、一生独身で亡くなっていかれた方もあり、いろんな苦労をされて引き揚げて」

初回のゲストに招いたのは、岐阜県白川町に住む黒川開拓団の遺族会長・藤井宏之さん(73)。黒川開拓団は、旧黒川村(現 岐阜・白川町)が1942年に送り出した開拓団で、藤井さんの両親も参加していました。

■参加した高校生「次世代につなぐ」

敗戦後、開拓団は住民の襲撃から守ってもらう見返りに旧ソ連軍に未婚の女性たちを差し出すという苦い経験を経て帰国しました。

性接待の事実はタブーとされ、命の恩人の女性たちが帰国後に差別されるなど理不尽な扱いも受けました。

しかし、2018年に経緯を記した碑が建てられるなど地元でも悲惨な歴史と向き合おうとしています。

黒川分村遺族会・藤井宏之会長:

「(女性たちは)黒川開拓団を守るために犠牲になったんだというところが強いと思った。われわれはもう2世3世の時代、普通の幸せな状況で暮らしているその陰に、そういうことがあったんだということだけは知っておかないといけないな」

セッションは、参加者との質疑応答などおよそ2時間行われました。

参加した高校生(飯島町から):

「自分たちが直接(話を)聴くことができる最後の世代。次世代につないでいかないと歴史に消えていってしまうので、いろんな人にも伝えていきたい」

奈良県から参加:

「(取り組みが)続いていってほしいじゃなくて、私も続けていかないといけないなと。奈良でも何か小さなことでもいいのでしていかないといけない」

この日は元開拓団の女性も訪れました。

元開拓団・安江菊美さん(91):

「私の頭もだんだん忘れてきますよ。私たちができなくなったら、誰かが伝えてくれなきゃ消えてしまうと思いますけど、とにかく戦争には向かわせないでほしい」

■体験者の思いをどう受け継ぐか

体験者の思いをどう受け継いでいくか。

「土曜セッション」は毎月第2土曜日に開催します。

満蒙開拓平和記念館・三沢亜紀事務局長:

「確実に体験者は少なくなっていくわけですよね。戦争は遠くなった、もう終わったこと、そういうふうにはせずに今の社会に還元していく、生かしていくというか。そういう力に変えていくというのは、これからの私たちの役割というふうに思います」