特集は19歳の職人の卵です。国の伝統工芸に指定されている長野県信濃町の「信州打刃物」。2024年、60年ぶりに「新弟子」が入りました。修業を始めて1年。先日、「刃物研ぎ」の出張サービスに参加し初めての「仕事」をこなしました。

■“信州打刃物”職人目指し修業中

真っ赤に熱せられた鋼に金槌を打ち付ける若者。松川町出身の大木島蓮さん19歳です。

2024年、高校卒業後、すぐに地域おこし協力隊員として信濃町に移り住み、打刃物職人を目指して修業しています。

“信州打刃物”職人目指し修業中・大木島蓮さん(19):

「自分で夢だったことをやっているので、満足いくところまでやりたい」

師匠は石田俊雄さん(74)。この道60年、「伝統工芸士」にも登録されています。

“師匠”石田俊雄さん(74):

「日に日に変わってくるのは実際。でも苦手もあるらしくて、それはまた厳しくやろうと思って」

この日は2人で「鎌」を作りました。

■「打刃物の里」信濃町

信濃町は「打刃物」の里。およそ470年前、川中島の合戦の際に刀剣や武具を製造・修理する刀鍛冶が移り住んだのがルーツとされています。

その後、冬場の手仕事として定着し、鎌や包丁が作られてきました。それが「信州打刃物」です。

大木島さんは60年ぶりともいわれる期待の「新弟子」です。

■アニメをきっかけに職人の道へ

アニメの主人公が使う武器の「鎌」をきっかけに鍛冶の仕事に興味を持った大木島さん。「刃物」の作り方などを学ぶため工業高校に進みました。高校3年生の時に課題研究で包丁を製作。その過程で、「信州打刃物」を知りました。

そして、深刻な課題を抱えていることにも気付きました。

大木島さん:

「(職人の)人数も少なくて、もしかしたらなくなってしまうかもしれないっていうのを調べる時にわかったので、打刃物をやろうっていう形になりました」

信濃町の打刃物職人は、40年ほど前は60人以上いましたが、今は石田さんを含め5人のみ。弟子は入って来ず、74歳の石田さんが最年少です。

“師匠”石田俊雄さん(74):

「ここの集落は昔相当(鍛冶屋が)あった、周りほとんどそうだったね。今5人しかいないんですわ、職人たるものね。ちょっと残念だね、寂しい」

■新たなステップ「研ぎ」へ

大木島さんは石田さんの初めての弟子です。

指導にも熱が入ります。

“信州打刃物”職人目指し修業中 大木島蓮さん(19):

「ここはもうちょっとあれした(叩いた)方がいいですかね」

“師匠”石田俊雄さん(74):

「いい角度で取っているね」

修業を始めてまもなく1年。

これまでは鋼を叩いて形を作る「鍛造」を中心に訓練してきましたが、このほど、新たなステップに。

それは「研ぎ」です。

大木島さん:

「研ぎの工程で一番最初の作業、『荒磨き』は裏側を軽く磨く作業で、『刃付け』は基本中の基本みたいな感じです」

今、学んでいるのは鎌の形にした鋼を削り「刃」を付ける作業。鎌作りで21ある工程の17番目、仕上げに近い工程です。

大木島さん:

「刃の部分が薄いかなという感じがする」

石田さん:

「これもとは『薄刃』っていって信州鎌で一番薄い鎌だからそれでいい」

大木島さん:

「(修業は)順調ではあると思う。ただ、急いでやっている分、荒いところもあるのでそこが課題」

修業を急ぐ理由は2つ。地域おこし協力隊の任期は3年で、今は、会計年度職員として町から給与が支払われています。あと2年で1人前の職人となり、自分で稼ぐことを目指しています。

もう一つはー

大木島さん:

「イベントが3月に控えているので、その練習。信濃町の姉妹都市の、千葉県のイベントに参加する予定です」

1カ月後に控えた刃物研ぎの出張サービスです。

■”職人”として代金もらい「初仕事」

3月29日。

千葉県・流山市。小林一茶のつながりで1997年から信濃町と姉妹都市提携を結んでいます。

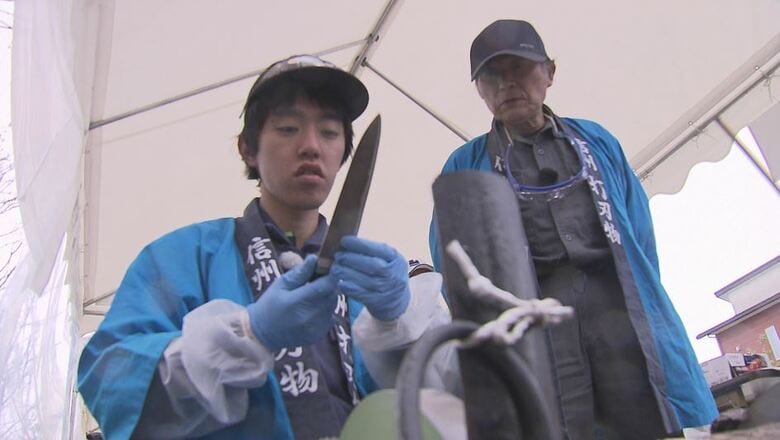

この日行われた鉄道イベントの会場で、石田さんと大木島さんが「刃物研ぎ」を行います。

“信州打刃物”職人目指し修業中・大木島蓮さん(19):

「ミスはできる限りしないように、とにかく練習でやってきたことをやろうと思っています」

あいにくの雨でしたが、早速、客がやってきました。

“師匠”石田俊雄さん(74):

「(この包丁は)一般の方じゃとても研げない、これ鋼なので、硬くてつるつるするの、でも大丈夫。うんと切れるようになりますよ」

※研ぎ料500円~

石田さん:

「まず先端を見て、白いまくれがでるんだよ、かなりこれ」

大木島:

「だいぶ硬いですね」

石田さん:

「もう一度、もう少し(角度を)なだらかにして」

大木島さんにとってお金をもらう「初めての仕事」。丁寧に研いでいきます。

およそ30分で2本の包丁が研ぎあがりました。

石田さん:

「できました。今度は大丈夫だよ、今度は楽に切れると思う」

客:

「うれしい」

流山市民(夫婦)妻:

「研ぎに出してはすぐに使えなくなるので、プロにちゃんと研いでもらおうと思って」

夫:

「刃物は研いでくれるところがないんですよ、流山市内に。だからこういうイベントがあると助かります」

■切れ味は…「スパスパ!」

こちらの女性は包丁3本を持ち込みました。

石田さん:

「これは、切れないと本当に切れないんだよな。わざとやっているんじゃない、切れないんだよ」

10年使ったという包丁。切れ味が悪くなっていました。

“信州打刃物”職人目指し修業中・大木島蓮さん(19):

「鎌より、包丁は柄がついているから難しい」

少しずつ慣れてきた大木島さん。5分ほどで1本を研ぎ終えました。

切れ味は―。

大木島さん:

「よかった、ちゃんと切れていて」

石田さん:

「ちょっと試してみてください、ダメだったら研ぎ直します」

「上からこう」

客:

「こう?わ!スパスパ!」

流山市民:

「(この包丁で)子どもたちがすくすく成長するような、毎日の料理を作ってあげたいです」

■伝統を受け継ぐ19歳 修業2年目は

師匠の石田さんはこうしたイベントを通して「信州打刃物」を多くの人に知ってもらうという願いも持っています。

石田さん:

「知らないって人が多い、打刃物ってあること自体。われわれの鎌はブランドになっているけど、知らないというのはさみしい。(大木島さん)本人も(客の)目の前で自分がやったのを見てもらってよかった。だんだん腕も上がるし、期待しています」

信濃町の伝統を受け継ぐ19歳。修業2年目は売り物になる信州鎌を作り上げることが目標です。

大木島さん:

「(初めてお金をもらっての仕事で)責任を感じる仕事でもあるので喜んでもらえたときの達成感はその分あるかなと思います。石田さんや問屋さんに任されるような仕事を頑張ってやっていきたい」