特集は災害を乗り越えた伝統行事です。2019年の台風19号で被災した長野市長沼地区の六地蔵町の有志が、代表者を選んで伊勢神宮を参拝する「伊勢講」を9年ぶりに行いました。地域の復興と共に前に進もうという住民の思いで復活させました。

■住民が9年ぶりに「伊勢講代参」

「伊勢に行きたい 伊勢路が見たい せめて一生に一度でも」

江戸時代からこう歌われてきた伊勢神宮。「伊勢参り」は昔から人々の憧れでした。

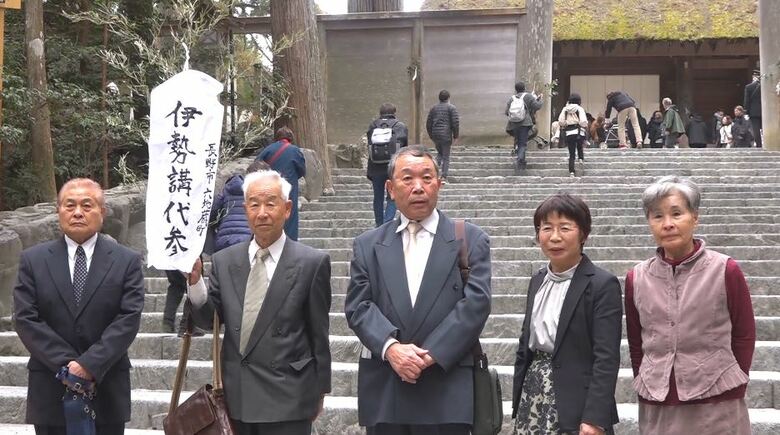

2月28日、その伊勢の地を訪れたのは長野市長沼地区「六地蔵町」の住民たち。地域の代表者が参拝する「伊勢講代参」と呼ばれる伝統行事です。

台風19号災害や新型コロナの影響で中断していましたが、2025年、9年ぶりに復活させました。

六地蔵町伊勢講 代参人・落合道雄さん(84):

「新鮮な気持ちでございます。何年ぶりかで来てみたんですけど、これからもずっと続けていければいいなと」

■江戸時代以降、全国に広まる

明治27(1894)年から130年余り続く六地蔵町の「伊勢講」。代々引き継がれてきた記録文書「講帳」には。

(講帳)

「信仰者の話し合いを以て、毎年代参の者を定め伊勢神宮に参拝するものとす」

金銭的にも日程的にも負担が大きかった伊勢参り。江戸時代以降、農家の有志が「講」をつくって費用を出し合い、地域の代表「代参人」が五穀豊穣や安全を願う「伊勢講」が全国的に広まりました。

代参人が無事に戻ると、付き添ってきた神様を伊勢に戻す「下降式」という儀式を行います。

一連の儀式は、県内でも盛んに行われてきましたが、昭和の高度経済成長の中でその意義が薄れていき、行う地域は少なくなっていきました。

■行う地域が減っても継続 理由は

しかしー

2010年代、六地蔵町が行った「伊勢講」。加わる住民は減りましたが、それでもほぼ毎年続けてきました。

県内の伝統行事や風習に詳しい郷土史家の宮下健司さんによりますと、県内で下降式まで行うのは六地蔵町が唯一とみられるそうです。

91歳の関茂男さん。これまで5回、代参人を務めました。

六地蔵町伊勢講 講長・関茂男さん(91):

「責任感を感じながらね、みんなで仲良く六地蔵町がより発展するようにという気持ちをお願いしたね」

六地蔵町で続いてきたのは、地域が抱える問題も関係していると言います。

関茂男さん:

「水増し(水害)をしないようにっていうのは一番だね。長沼に住んでたら水害にならないようにっていうのはもう」

■水害で住民も「伊勢講」の記録も

2019年10月の台風19号災害。

六地蔵町は千曲川の堤防が決壊した長野市長沼地区にあります。

昔から水害に悩まされ、この時も80世帯余りの全てが被災しました。

六地蔵町伊勢講 代参人・落合道雄さん:

「これがそうなんだよ、ここね。ここまで水が入ったと」

落合道雄さんの自宅は、床上1m近く浸水し、大規模半壊となりました。

保管していた「伊勢講」を記録した「講帳」も泥にまみれ、最も古い貴重な一冊は廃棄に。ただ、何とか一部は残りました。

落合道雄さん:

「やっぱりみんな苦労して行ったんだなということは感じるね。やっぱり一番は神頼み。昔から神様を頼るっていう、わらをも何とかってあるけどそういうことじゃないかな」

■被災1年後も恒例の祭りを実施

水害のない地域への願いは住民の生活に染み込んでいます。千曲川のすぐ脇に建つ「伊勢宮社」は昔から住民が大切にしてきた水難除けの神様です。

台風災害からちょうど1年後には恒例の祭り「十三夜」を行いました。

獅子保存会が獅子舞を奉納―。

当時はまだ避難生活を送る人もいましたが、復興に向けて弾みを付けようと実施しました。

六地蔵町・関正之さん(当時):

「きょう集まったことが全て結果であって、これが今の穂保区の六地蔵のまとまりかな。頼もしいですよね、みんな」

■被災から5年「伊勢講を復活」

被災から5年余り。ようやく住民の生活も落ち着きを取り戻してきた中、関茂男さんが住民たちに提案しました。

「今年こそ伊勢講を復活させよう」。

住民も同意しました。

六地蔵町伊勢講 講長・関茂男さん:

「信仰そのものっていうより、ひとつの中心にして、地域のコミュニケーションとかね、村の人たちが仲良く暮らしていければいいなと」

■9年ぶりに伊勢神宮へ

2月28日、朝5時。

六地蔵町伊勢講 代参人・落合道雄さん:

「無事帰ってこられるようにお守り下さい」

いよいよ9年ぶりの「伊勢講」です。

関茂男さん:

「ずっと代参できなかったから、ちょっと感慨深いね」

関さんが代参人を見送ります。

代参人は落合道雄さんを含む3人。運転の助っ人として地区の2人が同行しました。

車で移動すれば6時間ほどですが。

六地蔵町伊勢講 代参人・落合道雄さん:

「うちの親父から聞いた話だと、昔は1カ月かかって行ったと。一部鉄道、一部歩き。体力的にも家族の協力も、助け合いながら神頼みをしてきたんだろうと」

そして、11時過ぎ、400キロ余り離れた三重県・伊勢市に到着。

■「六地蔵町伊勢講」の証し手に参拝

まずは下宮に参拝します。

落合さんが手にしていたのは。

六地蔵町伊勢講 代参人・落合道雄さん:

「130年も続いている六地蔵町の伊勢講のしるしに、講長(関さん)がぜひ持って行けと」

関さんが用意した「六地蔵町伊勢講」の証しです。

落合道雄さん:

「だいぶ周りの人たちが振り返って見てました、注目の的だったなと思います」

豊受大御神が祭られた外宮・豊受大神宮を参拝。

■地域の平穏を願って「神頼み」

続いて、内宮へ。

厳かな参道を歩き、総氏神「天照大御神」を祭る内宮・皇大神宮へ。

落合道雄さん:

「国土が災害に遭わないように、少しでも減るように。神様に、どうしても神頼みです」

地域の平穏はみんなの願い。「伊勢講」の復活は、これからも共に前に進もうという住民の「心意気」です。

六地蔵町伊勢講・渡辺豊子さん:

「やっぱり穂保だなぁと思いました。人と人とのつながりがとってもいいの」

六地蔵町伊勢講・芝波田英二さん:

「穂保の心意気っていうのはこういうことなんだよ。いろいろ問題はまだ残っててもこういうことは大切だと思う。みんなが集まれる場所、みんなが楽しめる場所をこれからもつくっていきたいと思います」

■地元では住民が「仮宮」を準備

その頃、六地蔵町では。

六地蔵町伊勢講 講長・関茂男さん:

「これ、こうなるんだ、真ん中に」

残った住民たちが代参人を迎える準備を進めていました。ヨシを組んで仮のお宮「仮宮」を作ります。

住民:

「こうなるか、こうなるか」

「こっちってことですか?」

関茂男さん:

「図面できちんと決めておけばいいんだけどそういうのはないんだ。(その場で?)その場で、みんなガヤガヤ」

関正之さん:

「六地蔵だよ、六地蔵バージョン」

9年ぶりということもあり手探りでしたが、何とか無事、「仮宮」が出来上がりました。

関茂男さん:

「まあまあの出来だね(笑)。帰ってきなさるの楽しみ。帰ってきなさる皆さんの話を聞くのも楽しみ」

■無事戻りフィナーレへ

「代参人」も無事戻り、伊勢講のフィナーレ「下降式」が始まりました。

慣わしの通り、代参人が後ろ向きで仮宮に入りお神酒を受けます。

そのまま後ろから外に出ると、すぐにお宮を解体し、火を付けます。代参人の身に宿った神様が、この煙と共に伊勢に戻るとされています。

六地蔵町伊勢講 代参人・落合道雄さん:

「大事な役目が一つ終わってホッとしているところです」

■「1年でも長く続けば」

130年続く伝統行事「伊勢講」を9年ぶりに復活させた長野市長沼地区の六地蔵町。次回の代参人も決め、幕を閉じました。

六地蔵町伊勢講 講長・関茂男さん:

「仲間うちで集まるのが一番語って楽しくていいんだ。その一つにこれがなってくれればいいなと。1年でも長く、この代参講を続けてくださることを願って祈っています」