「天に代わって人を処罰する」という意味を持つ「天誅」。幕末の日本で、この言葉のもとに残虐な人斬り事件が繰り返された。その裏側にある思想に光を当てた企画展が、高知市の県立坂本龍馬記念館で開催されている。

「政治を変えよう」幕末の志士たちが選んだ過激な道

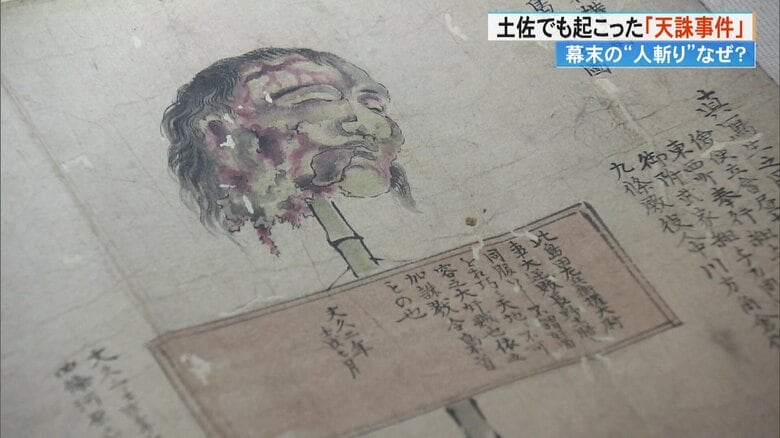

企画展「天誅ー土佐藩の奔走」では、1862年(文久2年)以降、京都を中心に日本各地で起こった「天誅事件」に関する史料約30点が展示されている。

県立坂本龍馬記念館学芸員の上村香乃さんは、天誅について次のように説明する。

県立坂本龍馬記念館 学芸員・上村香乃さん:

天誅は主に尊王攘夷派の志士たちが行っておりました。幕府の政治や藩の政治に異を唱える人たちが国を変えよう、政治を変えようと思って起こしたものです。

江戸末期、幕府の力が衰え始めると、天皇を尊敬し外国との貿易などに反対する「尊王攘夷派」の勢力が台頭した。

彼らは、アメリカと「日米修好通商条約」を結んだ大老・井伊直弼に近かった役人たちを”罪人”とみなし、京都や大阪などで「天誅事件」と呼ばれる人斬り事件を繰り返した。

幕末の高知で相次ぐ暗殺…吉田東洋殺害から始まった土佐藩の混乱

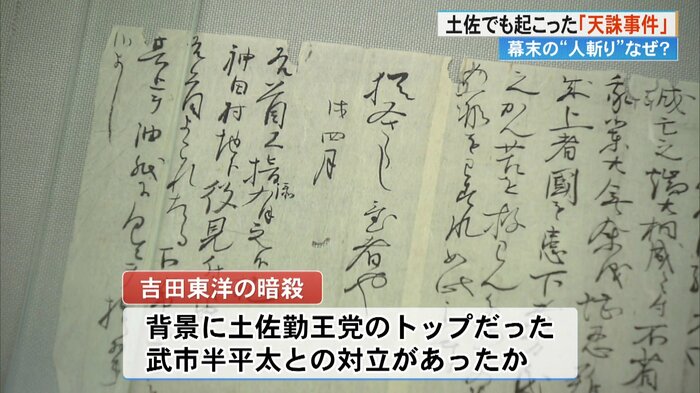

高知も例外ではなかった。1862年、土佐藩の政治の中心人物だった吉田東洋が、高知市帯屋町で暗殺される事件が発生した。背景には、土佐勤王党のトップだった武市半平太との対立があったとされる。

上村さんは「武市半平太は薩摩や長州と連携したい、藩主を京都に上洛させたいという気持ちがあったんですけど、吉田東洋自体は(武市の)考え方を一蹴していた」と、この事件の背景について説明する。

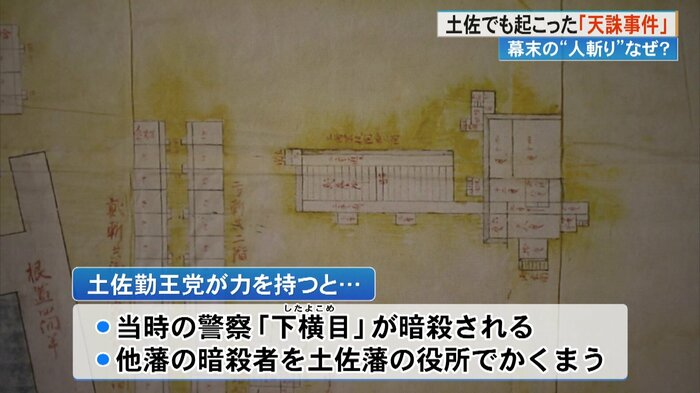

東洋の暗殺後、土佐勤王党のメンバーが藩政に関わるようになった。すると、当時の警察「下横目」が殺されたり、他藩の暗殺者を土佐藩の役所でかくまったりするなど、新たな問題が発生した。

《天誅》に揺れる土佐藩 加害者と被害者の心情に迫る

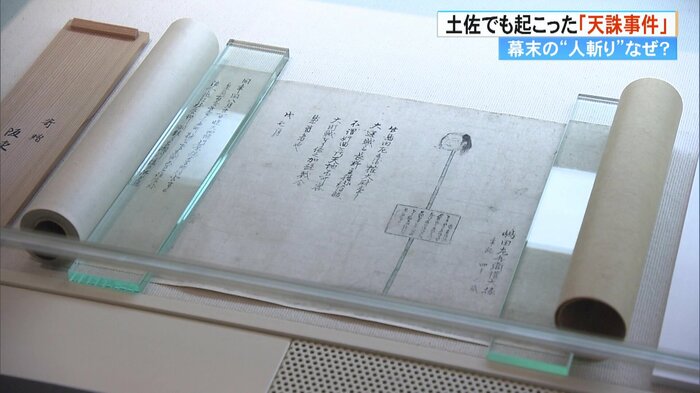

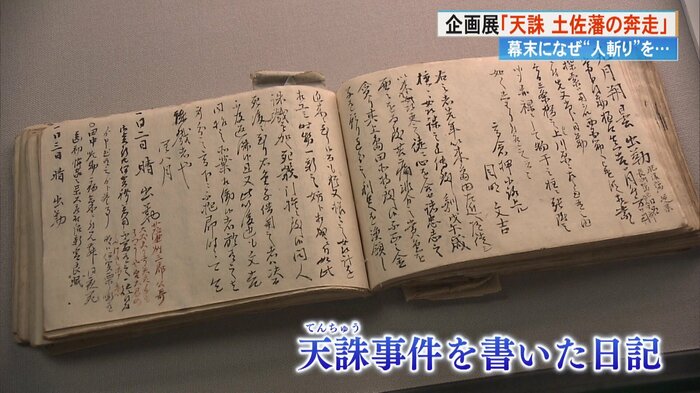

土佐藩の役人たちは、暗殺者を追跡するため「下横目」を京都や大阪に派遣し、必死に捜索を行った。企画展では、土佐藩の役人が「天誅事件」について書いた日記や、京都の治安維持を目的に組織された新選組の袖章なども展示されている。

また、15代土佐藩主・山内容堂が京都で遭遇した天誅事件についても紹介されており、当時の土佐藩がどのように時世に対応していたかを知ることができる。

上村さんは「天誅事件が残虐だったということだけではなくて、どういう気持ちでそれを起こしていたのか、被害を受けた側はどういう気持ちでそれに対応していたのかを知っていただけらうれしいです」と展示の意義について語った。

企画展「天誅ー土佐藩の奔走」は、県立坂本龍馬記念館で4月6日まで開催されている。