石川県内の自治体に派遣されている応援職員。応援職員とは大規模な災害が起こった自治体の要望を受けて、他の自治体から半年から1年ほどの中長期で派遣される職員のことだ。例えば珠洲市には現在86人の応援職員が派遣されている。今回は珠洲市に応援職員として派遣され、災害復旧に当たる男性を取材した。

神戸市から派遣された応援職員

2025年1月時点で86人の応援職員が派遣されている珠洲市。2024年4月から派遣された神戸市の職員、人形寺郁哉さん(27)もその1人だ。兵庫県淡路島出身の人形寺さんは、阪神淡路大震災で甚大な被害を受けた被災地で生まれ育った。神戸市から派遣された人形寺郁哉さんは「なにか役に立ちたいなって気持ちはありましたし、淡路島で育っていろんな復旧に携わっていただいたというのがあるので、その恩返しができたらなと思ってそれで来ることを決めました」と話す。

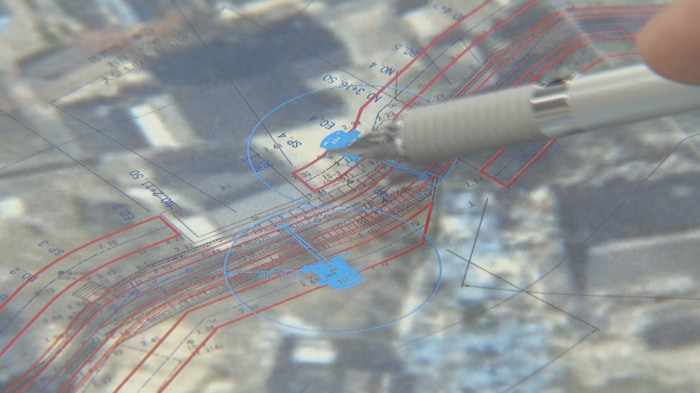

人形寺さんは災害復旧の技術職員として珠洲市に派遣され、被災した河川の復旧工事を担当している。今は、現地調査を終え完成した図面の確認など復旧工事の着工に向けて準備を進めている。「構造的に大丈夫か確認したりとか、図面を作ってそれの基になる数量もあるのでそれぞれ確認して間違いがないかをいま確かめているところですね」

人形寺さんが応援に入った珠洲市の環境建設課では応援職員と珠洲市の職員で役割を分担している。半年から1年の中長期で派遣された応援職員は道路や河川の被災状況を調査したり工事の設計を行ったりするなど最前線の復旧業務を担当。一方、もともと環境建設課で働いていた珠洲市の職員は応援職員の業務を取りまとめたり国や県との調整を行ったりする役割だ。災害からの復旧を進めるために応援職員は欠かせない存在となっている。珠洲市の職員、正司卓也さんは「もともとが珠洲市の職員自体が少なくて技術職員も限られている人数の中でもちろん私らだけの珠洲市のもともとの職員での復旧というのは確実に無理だったので、本当に各方面からの職員の派遣による応援というのは非常に心強いですし、本当に感謝しています」と話す。

中長期の派遣で地域の特性も把握

珠洲市に派遣されてまもなく10カ月。人形寺さんは被災地の変化を見つめてきた。車を運転して市内を移動する人形寺さんは「珠洲市に来て10カ月になるので、道は大体分かると思います。応急的に道路が通れるようにしたりとか川が崩れたところを土のうで抑えているところはあるんですが、本格的な復旧はまだほとんど進んでいなくて早く復旧できるようにしたいなという気持ちはありますね」と話した。

人形寺さんが車で足を運んだのは、先ほど見ていた図面の現場。蛸島川は、2024年1月の地震で護岸が壊れた上流部分の測量などが終わり、2025年1月にようやく工事の図面が完成した。工事の設計前にも国への査定申請や査定官に説明する資料の作成など、やるべき業務は多岐に渡る。「査定というのは被災した延長範囲とかを自治体側が国に申請するんですね。これだけ復旧するのにお金かかりますって申請して、実際に査定官がその工法が妥当かを判断してもらう場になって、それを2024年3月終わりにここは受けていまして、それから設計をずっとしてやっといま図面が上がってきたタイミング」

一般的に河川の工事は水かさが増える梅雨を避けるため11月から5月にかけて行われる。しかし、奥能登に来てより柔軟な対応が求められることに人形寺さんは気づいたという。「能登って私も来てみて思ったんですけど雨が冬場多い雨と雪が冬場多いじゃないですか。だから夏場、梅雨以外は意外と雨量が少なかったりするかなと思っていまして、冬でも計画通りに進めるのはなかなか難しいのかなと思っています」

被災地の復旧に欠かせない応援職員

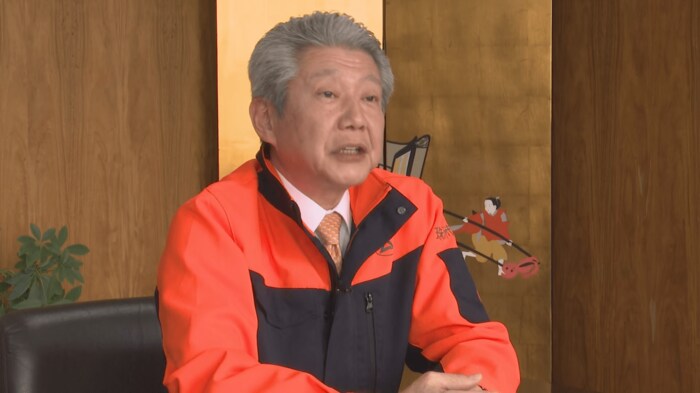

応援職員なしには進まない災害復旧の業務。珠洲市の泉谷満寿裕市長は「いま来ている人が30代40代の職員。改めてこの度の能登半島地震で被災した自治体の応援に入るといったことが、また災害の対応について様々な面で引き継がれていくかもしれません」と話す。

珠洲市役所本庁舎の向かいにある建物で働く応援職員たち。河川の復旧には人形寺さんを含む応援職員5人がチームを組み業務に当たってきた。5人は3月末に任期を満了する。人形寺さんは「よく話をするのは珠洲市のためにどうしたらいいか。珠洲市のためには今こうやっておこうとかそういう珠洲市のためにしようという共通認識があって、それをもとに仕事ができているのですごく仕事はやりやすい。珠洲市に来て初めて災害復旧に携わっていますので、このノウハウを神戸市に帰って今後神戸市で災害があれば生かしていきたいと思いますし、ここで得た知識や経験をこれからの生活とか職務で生かしていきたいなと思っています」と話す。

持続的な仕組みづくりの重要性

珠洲市のほかにも、例えば輪島市では81人が派遣されている。しかし輪島市が要望した数は101人となっていて、自治体によっては応援職員が足りていないことが課題となっている。応援職員が不足している分野は自治体ごとに違いがある。珠洲市では土木や建築などの技術職が充足している一方、公費解体の事務職が要望に対して4割ほど不足している。一方、輪島市では上下水道や土木などを担当する技術職員が最も不足しているという。人形寺さんも技術職員だが、専門的な知識を持った職員がいないと復旧工事が進まないことは容易に想像できる。ではどうして応援職員が不足してしまうのか。防災行政の専門家で兵庫県立大学大学院の青田良介教授によると、そもそも派遣元の自治体でも技術職員の数は限られていて、応援職員を派遣できないという課題があるそうだ。また被災した自治体からは応援職員のための宿舎を十分に確保できないという声もあった。こうした状況を打破するためにできることはあるのだろうか。青田教授は「とにかく被災地に人を集めること」が重要だと話す。東日本大震災の時には応援職員として、現役の職員ではないOBを任用し派遣したケースもあるという。派遣元の負担も軽減しながら被災地の継続的な支援ができる仕組みづくりが今後重要となっていきそうだ。

(石川テレビ)