2024年も山形県内では、さまざまな出来事があった。「ことし報じたニュースの今」をシリーズでお伝えする。

県内は2024年、大雨による過去最大の被害・高温による農作物への多大な影響など、これまでにない苦境に立たされた。一方で「産地の維持」に向け、今後の気候変動も見据えた大きな「転換点」となる1年でもあった。

被害額293億円…風水害として過去最大

2024年7月の大雨は、山形県の基幹産業である「農業」にも甚大な被害を及ぼした。

荒瀬川がはん濫し、橋の近くにあった農業用ハウスとみられるものは、原型をとどめず崩れてしまっていた。住民は「全部あっちまで畑だった。全部だめだな」とこぼした。

大雨から一夜明けると、稲・野菜・果物など、生産者が手塩にかけて育てた農作物の無残な姿が確認できた。

刈屋ナシ農家・小松賢さん:

(仲間のところは)根こそぎナシの木と頑丈なナシ棚、そっくり何もなくなっていたと。(Q.木ごと?)そうです、何もない。

特産品の生産現場でも被害があった。レーンの上に置いてあったはずのブナシメジの瓶は至る所に散乱し、70万本が全滅。

サケのふ化施設も浸水し、箕輪鮭漁業生産組合の佐藤仁組合長は「今まで経験したことのないような水の量。2カ月するとサケも遡上してくる。それまでに何とか準備を整えていきたい」と語る。

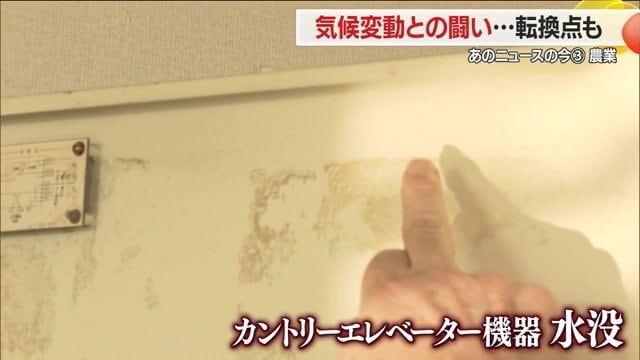

コメどころ庄内では、収穫を前に大規模農業施設も水に浸かった。

JA庄内みどり 松山カントリーエレベーター利用組合・佐藤伸二組合長:

この線のところまで水が上がった。全部この下が水没した状態。ここが動かないということは、心臓部なので施設全部が動かない。

大雨による農林水産関係の被害額は、現時点で293億円。風水害としては過去最大の被害だ。

コメ・サクランボには気候変動の影響

風水害に加え、2024年に表面化したのが「気候変動による農業への影響」。

やまがたファーム・丹野菊男代表:

本当だったらズラッとここにコメがあって、そのほかに台車に3つコメ袋を並べる。なくなったら新米出るまで待ってもらう。辛いですね、米屋としては。

2023年の高温の影響などで、夏場にはスーパーのコメが一時なくなる事態となった。秋になると新米が出回り始め、供給は改善されたが、価格は高止まりのまま。今も家計への影響は続いている。

スーパーに訪れた客は「やっぱり高いですね。2倍近い」と話した。

コメ不足を受け、県は6年ぶりに「コメの増産」を決定。2025年は32万6300トンの生産を見込む。

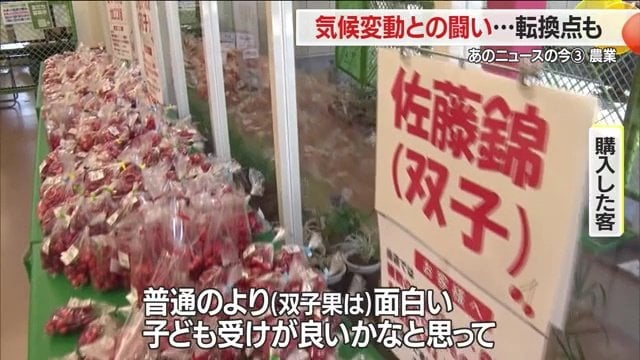

気候変動の影響は、生産量日本一のサクランボでも、「双子果」という形で表面化した。

さがえ西村山さくらんぼ部会の大沼喜一部会長は、「例年よりずっと多い。もうがっかり…今年はがっかり」と話す。

これを受け、産直には双子果だけのコーナーが設けられた。宮城から来た客は「普通のより面白いなと、子ども受けがいいかなと思って。帰ってからの反応が楽しみ」と反応は上々の様子だ。

そして主力の「佐藤錦」の収穫期に追い打ちをかけたのは、6月としては異例の高温だ。

「佐藤錦」を中心に「うるみ果」が大量に発生した。

サクランボ農家の植松真二さんは「この辺はもう商品にならない、収穫するまでもない。こんな光景見たことない」と語った。植松さんによると、生育期間は膨らんでいくものが高温のため熟れてしまい、小さいまましおれていったという。

2024年のサクランボの収穫量はわずか8590トン。「平成以降で2番目に少ない」記録的な不作だった。

サクランボ農家の植松真二さんは「ただただ辛いしか言葉が出ない。来年に向けてやれることをやりながら、何が何でも来年こそはと踏ん張るしかない」と語った。

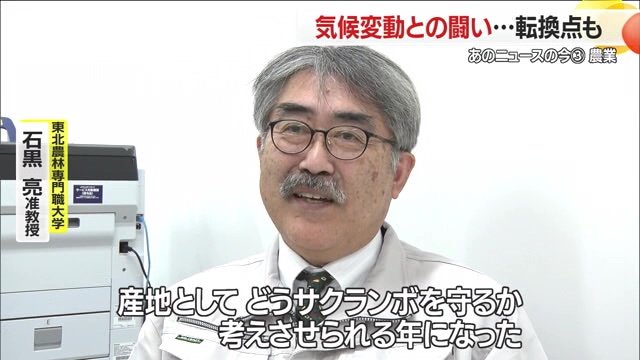

「紅秀峰」や「やまがた紅王」の開発に携わった東北農林専門職大学の石黒亮准教授は「温暖化が進む中で、ことしは『佐藤錦』を育て続ける難しさを感じた1年だった」と話す。

東北農林専門職大学・石黒亮准教授:

ことしは(佐藤錦の収穫を)回り切れなかったと気付いている生産者がいると思う。産地としてサクランボをどう守っていくか考えさせられる年になったのでのはないか。

サクランボの高温対策として、県は直射日光を遮る「遮光資材」や、水をまくことで温度を下げる「散水設備」の導入に補助金を出している。それでも、日本一の産地を守ることは簡単ではない。

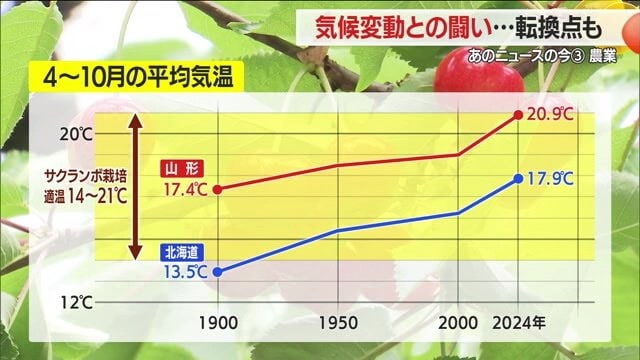

サクランボの栽培に適した気温は、1月~10月の平均で「14℃~21℃」。これに対し、山形は1900年には17.4℃と栽培に適した気温だったが、2024年は20.9℃と大幅に上昇。

今後、山形が21℃を超え、サクランボの栽培に適さない気温になってしまう可能性もある。

一方で、山梨・青森などに加え、近年サクランボの生産地として名前が挙がるようになってきたのが北海道だ。

4月~10月の平均気温を見ると、1900年には14℃を下回っていたが、今では十分に栽培に適する気温まで上がってきている。

石黒准教授は「栽培適温の地域に当てはめると少し北上していると思う。従来の適温を超えてしまっている状況が全国的なレベルで出ているのは事実」と語る。それでも石黒准教授は、サクランボの「日本一の産地」として、山形の存在感は簡単には揺るがないと強調する。

東北農林専門職大学・石黒亮准教授:

産地として適温を広げる努力・暑さに対応する努力は、さまざまな栽培手法・今までのノウハウもあるので、そう簡単に産地は北上しない。

“山形ブランド”を守る取り組み

現在、県内のサクランボのシェアは65%以上をトップブランドの「佐藤錦」が占めているが、「佐藤錦」は暑さにはあまり強くない品種。そこで県が高温対策として提案しているのが「品種の転換」だ。

「佐藤錦」を減らし「紅秀峰」「やまがた紅王」など、実が硬く暑さに強い品種への植え替えが進むよう支援を始めている。

「サクランボ県」としてのブランドを守るため、ことしが大きな転換点となるかもしれない。

石黒准教授は「サクランボにビジネスチャンスを見出してきた先人の山形魂は非常に連綿と残っている。それを次の世代につないでいく。そのために生産者・技術開発・行政施策と支援が三位一体となって回していくことが大事」と強調する。

サクランボの品種転換は、木を植えてから農家の収入が安定するまで10年かかると言われている。石黒准教授は、温暖化が進むことを見据え、少しずつ進めていくことが産地を守る第一歩としている。

(さくらんぼテレビ)