「心や体に困難があっても自立して生活したい」。そうした人たちの就労を支援する現場。厚生労働省によると、民間企業で働く障害者は2023年6月時点で64万人余り。長野県内では7662人で過去最高を更新した。まだ十分とは言えないが、ここにきて労働力不足などを背景に風向きは少しずつ変わっているよう。10年ぶりの就職を目指し支援を受ける女性のケースを例に制度の現状と課題をお伝えする。

(※外部配信先では動画を閲覧できない場合があります。その際はFNNプライムオンライン内でお読みください)

一般企業での就労を目指す

長野市に住むえりさん(45)※仮名。

9月から実習生として、大型スーパーで品出し作業を担当している。

えりさん:

「充実できています。覚えることがたくさんなんですけど、一つずつ確実に」

目指しているのは一般企業での就労だ。

えりさんをサポートするのが、中心市街地にある「ファシリカ長野」。

障害者の「就労移行支援」を行う事業所だ。

就労継続支援と就労移行支援

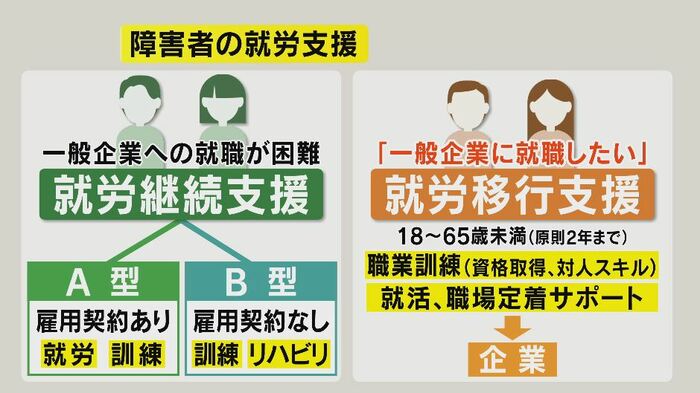

就労支援は大きく分けて「就労継続支援」と「就労移行支援」の2つがある。

「就労継続支援」は一般企業などへの就職が難しい人が受けられるサービスで、雇用契約の有無でA型とB型に分かれる。

一方、「ファシリカ長野」などが行う「就労移行支援」は、サポートがあれば企業への就職が見込まれる人が受けられるサービス。対象は心身に障害のある65歳未満。

「ファシリカ」で支援を受ける利用者は現在約30人。多くは精神障害や発達障害を抱えている。日曜以外の日中、(午前10時から午後3時)それぞれのペースで通いながら、就労に向けた資格やスキルを習得する。

代表の市村元一さん。外資系コンサルや金融機関を経て、2018年、高崎に一つ目の事業所を立ち上げた。きっかけは働きたい人がいるのに労働力が不足しているという現状への違和感。

ファシリカ・市村元一代表:

「社会一般の問題として、少子高齢化で『労働力が不足する』と当たり前に言われていて、国内で働けるのに何かのきっかけで働けない人、十分に働けないけど『これならできる』人、たくさんいるだろうと思って」

孤立してリタイヤの繰り返し

チラシで事業所の存在を知った「えり」さん。3カ月前から通って支援を受けている。高校を卒業後、飲食店などで働いた経験もあるが―。

就労移行支援を受ける・えりさん:

「(仕事が)うまく覚えられない。器用ではないので、皆さんサクサク早くやられているけど、私はマイペースで。『こうした方が、ああした方がいいよ』(周囲は)やってくださるんですけど、やっぱり理解が遅いので自分のペースになってしまって、(職場で)孤立してしまって、耐えられなくなってリタイヤする繰り返しではありました」

就労から遠ざかり10年以上

結婚や親の介護もあって就労から遠ざかって10年以上ー。

この間、精神科に通院する一方、「働きたい」思いも抱えてきた。

ようやくスーパーでの体験実習も始まったが―。

就労移行支援を受ける・えりさん:

「(仕事でわからないことを)どうやって聞いたらいいのかがわからなくて。後から聞こうと思ってもその時のことが聞けずじまいになったり、あのとき聞けばよかったってことがあったりとか」

コミュニケーションに不安を抱えながら体験実習へ。

緊張、不安の連続も…やりがい

スーパーでの仕事は週5日。

商品を並べる「品出し」だ。覚えることも多く緊張や不安の連続だが、少しずつやりがいも感じている。

えりさん:

「必要とされているっていうか、ここにいられて働けていることがありがたいって思えてきたっていうか。毎日が空っぽだったのが、コップに水が満たされていくよう」

課題は「定着率」

今回の実習、実は受け入れを持ちかけたのは企業側。一定規模の企業には障害者の雇用が義務付けられていて、雇用率は段階的に引き上げられ2024年度は2.5%、2026年度には2.7%に。

加えて、労働力不足に、働き方の多様化と企業を取り巻く環境も変化している。

こちらの店舗では2024年度、障害者5人の求人枠を新たに設けた。

綿半パートナーズ人事ユニットジョブコーチ・川元千恵美さん:

「(障害者雇用は)社会貢献の一つではあると思いますが、企業側も視野を広げるのに大切なことだと思っています。(それぞれの)特性によって苦手なこともあるが、できることを伸ばしていきたい。すごく前向きに働いてくださっているので、やりがいを感じてもらえるのは企業側もうれしい」

えりさんの働きぶりはー。

綿半パートナーズ人事ユニットジョブコーチ・川元千恵美さん:

「まじめな方だなと感じています。逆に、それががんばり過ぎてしまうところが彼女の課題かと感じているので、ここは彼女の仕事、ここは違う人の仕事と明確に指示しないと、恐らく全部やりたいタイプかな。それは指示する側が明確にすると継続して働けるのかなと思う」

「就労移行支援」で大きな課題となっているのが定着率。就職1年目では精神障害で49.3%、発達障害で71.5%などという調査結果がある。

人間関係や労働条件などで壁にぶつかることも多々あるが、こうした実習は企業・利用者双方が歩み寄る場にもなっていると言える。

ファシリカ長野・戸谷林太郎さん:

「うまくいかなかったときには(スタッフが)一緒に謝ったり、一緒に(行動を)修正をすることを通じて、社会の中でどう生きていったらいいかを気づいてもらったり、(それまでの)自分の価値観を修正しながら社会の中でうまく生きていってもらえたらいい」

「働くことで自分が強くなる」

スタッフの開拓もあって実習に協力する企業や店舗は現在13社。地域でも、少しずつ理解が広がり始めている。

6月から協力しているサロンではー。

カフェ×ビューティーサロン「ロビナ」・竹ノ内寛紀代表:

「いい意味で(受け入れ前に)思っていたことと違った。こちらでサポートが必要なのかなと思っていたんですが、全くそんなことはなくて。仕事に慣れてくると自発的にいろんなことをやってもらって助かっています」

事業所の開所から1年。最近は、就職にこぎつける利用者も出始めた。市村さんはまず事業所に寄ってもらい人間関係をつくるところから始めてみてはと話す。

ファシリカ・市村元一代表:

「それぞれが自分の人生を自立して歩いていくためのお手伝いをします。『大人の塾』だと思ってください、という言い方をいつもしています」

10年ぶりの就労を目指すえりさんはー。

就労移行支援を受ける・えりさん:

「働きたい。(働くことは、自分が)強くなる力、やる気、原動力、力ですかね」

(長野放送)