9月に能登半島地震の被災地を襲った豪雨は輪島市の基幹産業・輪島塗にも大きな被害をもたらした。地震の後に整備された仮設工房は約8割が豪雨で浸水。輪島塗業界の今を追った。

木地師の作業場に流れ込んだ土砂

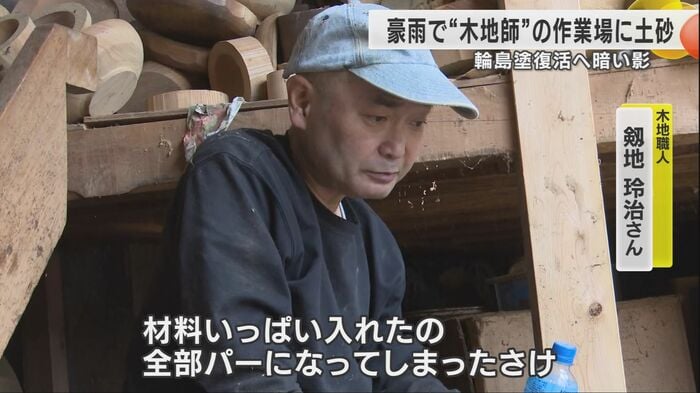

輪島市宅田町(たくだまち)にある作業場。9月の豪雨で目の前にある崖が崩れ、大量の土砂が 流れ込んでいた。作業場の主は輪島塗の木地師剱地玲治(つるぎじれいじ)さん。これから器の形に削ろうと思っていた大切な木地1000個ほどのうち6割が今回の豪雨で使えなくなったという。

豪雨から2週間が経ったこの日、剱地さんは駆け付けたボランティア10人と共に、作業場の片づけに追われていた。木地1つ1つを拾い上げながらやりきれない思いが口をつく。「はい、2200円パー。はあー、まいりました…。今まで我慢して我慢していっぱい材料入れたの全部パーになってしまった。がっくりです。」

木地師にとってなくてはならない”山”も壊滅的な被害

木地師は124ある輪島塗の工程の中で最初の職人。原木から荒く削り出したものを、半年ほど乾燥させ、職人が一つ一つおわんの形に削る。この木地がなければどれだけ素晴らしい塗り師や蒔絵師たちがいてもあの美しい輪島塗は完成しない。豪雨で被害を受けたのは剱地さんだけではなかった。

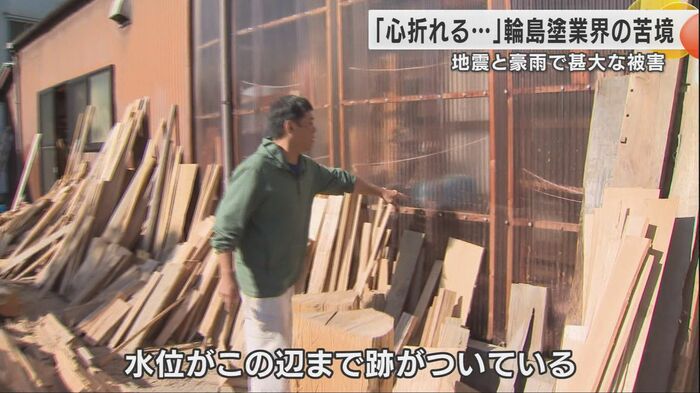

「水位がこの辺まで跡がついている。土砂が山の方から来たんや」工房の中でこう話すのは蔵田満(くらたみつる)さん。蔵田さんは機械やカンナなどで薄く加工した木材を巧みに曲げ、弁当箱などのベースとなる木地を作る曲物(まげもの)木地師だ。地震で壊れて修理したばかりだった機械は、工房の中に流れ込んだ土砂の影響で再び使えなくなった。「全部メンテナンスをして使っていたのにまた使えなくなるっていうのはガクっとくるどころじゃないよね」

10月に納品するはずだった木地は大半が被害を受けた。土砂を拭いて見た目が元通りになったとしても、中の層に土砂がしみ込んでいると木地として使えないのだという。さらに蔵田さんが不安に感じているのは、木地師にとってなくてはならない山が今回の豪雨で壊滅的な被害を受けたことだ。「山がひどく荒れて木が揺られて、人間でいうぎっくり腰みたいな木に筋が入る。それを加工しようと曲げるとポキンポキンと折れちゃう。」再び木を育てるのに50年から100年。簡単な話ではない。それでも蔵田さんは「注文してくれる人が応援してくださるのでもうひと踏ん張りやってみようかなと命ある限り頑張ります」と話し、再起に向けて歩みを進めている。

「心折れますよね…」生産再開のめどが立たない工房も

浸水被害を受けた工房もあった。輪島塗の製造と販売を行う漆器工房・輪島キリモトの7代目・桐本泰一(きりもとたいいち)さん。工房周辺の広い範囲に泥水が流れ込み、あっという間に辺りが湖のようになってしまったという。

出荷予定の商品が梱包された段ボール箱も、数多く水に浸かった。浸水の爪痕が残る工房では職人たちが消毒作業に追われ、本格的な生産再開へのめどは現在も立っていない。

「折れないタイプなんですけどね、心折れますよね…」桐本さんはこう話した。能登半島地震で被災し、復興に向けて何とか前を向こうとしていたさなかでの豪雨災害。「今回は本当におこがましいというか…もう一度少し背中を押していただく、応援していただかなくてはちょっと我々の足だけでは立てないかなと思います。」地震と豪雨の二重災害に苦しむ輪島塗業界。文化を支える職人たちへの多方面からの支援が必要だ。

(石川テレビ)