子どもたちの夏休みも残り少なくなってきた。まだ宿題が終わっていない、自由研究をやっていないというお子さんもいるかもしれない。そこで、1日でできる天気や気象に関する自由研究をいくつか紹介したい。用意するものや準備することが少なめで、すぐに結果が得られるものだが、観察や実験を通して天気や気象の楽しさを知ろう。

テーマ(1):「気温と日光の関係」を調べる

同じ場所でも、日光が当たる部分と当たらない部分で気温がどれだけ違うかを測定し、気温に対する日光の影響について調べる。

■準備するものや観察場所

・温度計(2つあると便利)

・時計(10分ごとに気温を確認するため)

・ノートや鉛筆などの筆記用具

・晴れた日に観察できる場所(庭、ベランダ、窓辺など)

■研究の進め方

1.気温の測定

日光が直接当たる場所と、日陰になっている場所の気温を温度計で測定する。重要なのが、日光が直接当たる場所と、日陰になっている場所は同じ高さで測定することだ。10分ごとに測定して、気温の違いを記録。

2.データの記録

30分〜1時間など時間を決めて、10分ごとの気温の変化を記録しよう。それぞれの場所で気温がどのように変化したかを観察する。気温は整数で記録しても良いし、小数を学んだ学年なら、小数点以下まで記録してみよう。

3.データの分析と考察

日光が当たる場所と当たらない場所で気温がどれくらい違うかをグラフにして比較してみよう。日光の影響がどれだけ大きいかについて考察する。グラフが難しければ、日光の当たる場所の気温を赤、当たらない場所の気温を青など色分けして書き、その差を記入してみよう。

熱中症になるおそれがあるので、観測する時間を決めて短時間で行おう。また、水分補給をしっかりし、帽子をかぶるなどの暑さ対策をしっかりしたい。また、観測の合間は日陰や(ベランダや窓辺で測定するなら)エアコンで涼しくなった部屋で過ごすなど、少しでも暑さを避けることが大切だ。

テーマ(2):雲の観察と天気予報

空に浮かぶ雲を観察し、その日の天気を予想し、実際の天気と比較しよう。雲の種類によって天気がどう変わるかを学ぶ。

■準備するもの

・雲の種類を調べるためのガイド(インターネットや本など)

・筆記用具(記録用のノートなども含む)

・時計(観測時間を確認するため)

■研究の進め方

1.雲の観察

1日のうちで時間を決めて何回か空を見上げて、雲の形や動きを観察し、観察した時間とともに記録する。雲の種類や高さ、厚さなどに注目。雲が黒くどんよりとして見えたとか、少し冷たい(涼しい)風が吹いたなどもあれば記録しておこう。

空の様子をスマートフォンで写真を撮り、プリントして貼り付けても良さそうだ。また、写真を貼り付けなくても、絵を描くのが好きならスケッチをしてみよう。外は暑いので、涼しい家の中で写真を見ながら描くのもおすすめだ。

2.天気予報

観察した雲の種類から、その後の天気を予想しよう(例:積乱雲が見られるときは雷雨が来る可能性が高い)。綿菓子のような積雲が見えて数も増えていなければ「晴れ」、飛行機雲がそのまま残っていると「曇り」、もくもくとして上の方に立っている積乱雲が見えたら、「雨」などと予想する。

3.実際の天気との比較

その日の終わりに、実際の天気と自分の予想を比較しよう。予想が当たったかどうかを記録し、雲から天気を予想することの難しさや面白さについて考察する。

また、飛行機が空を飛んでいたり、飛行機雲を見かけたりするような場所であれば、「飛行機雲」を観察するのもおすすめだ。

飛行機雲は、飛行機が空を飛ぶときに、エンジンから排出される水蒸気(水分)によってできる。上空の温度はとても低いため、エンジンから出る水蒸気が急速に冷やされて氷の粒になる。この氷の粒が白い雲のように見える。

飛行機雲は、空気中の水分が多いと長く残るため、飛行機雲が何時間も空に残っているときは、天気が崩れる可能性がある。逆に、飛行機雲がすぐに消えてしまうときは空気中の水分が少なく空気が乾いているので、しばらく晴れることが多い。

飛行機雲の様子を観察し(写真を撮っておく)、その後の天気がどうなったのかを観察し、記録してみよう。

テーマ(3):水蒸気を雲や霧のように見てみよう実験

気体である水蒸気がどのように発生し、雲や霧のように目に見えるようになるのかを簡単な実験で確かめる。液体である水が蒸発して、雲や霧のように見える現象を観察しよう。

■準備するもの

・ガラス瓶

・熱湯

・氷

・厚紙やアルミホイル

■研究の進め方

1.実験の準備

ガラス瓶に熱湯を入れ、口を厚紙やアルミホイルで覆う。その上に氷を置く。瓶にお湯を入れる場合や、上部に氷を置いたときに瓶が割れないように気をつける。

お湯は瓶の真ん中あたりまで入れると、水蒸気が水滴になる様子がわかりやすい。熱湯を扱うのは危ないため、この実験をするときは必ず保護者など大人と一緒に行おう。

2.観察

氷によって瓶の中の空気が冷やされ、水蒸気が瓶の中で凝結して霧のように見える現象を観察しよう。

3.結果と考察

なぜ水蒸気が霧のように見えるようになるのか、水や水分が形を変える(水の蒸発と凝結)仕組みについて考察する。雨雲は暖かい空気と冷たい空気が接することでできるので、天気が曇りから雨に変わるなどの気象現象との関連性を学ぼう。

この水蒸気を雲や霧のように見てみよう実験は、冷えたペットボトルに水滴がつく様子でも実験できるので、冷えたペットボトルを用意しよう。なければ冷たい水(氷を入れるとより効果的)の入ったコップでも良い。

まだ水滴がついていない冷えたペットボトルの写真と、時間が経って水滴がついたペットボトルの写真を自由研究帳や画用紙などに貼る。何分後に水滴がついたか、ペットボトルの写真の下に時間も書くと良さそうだ。

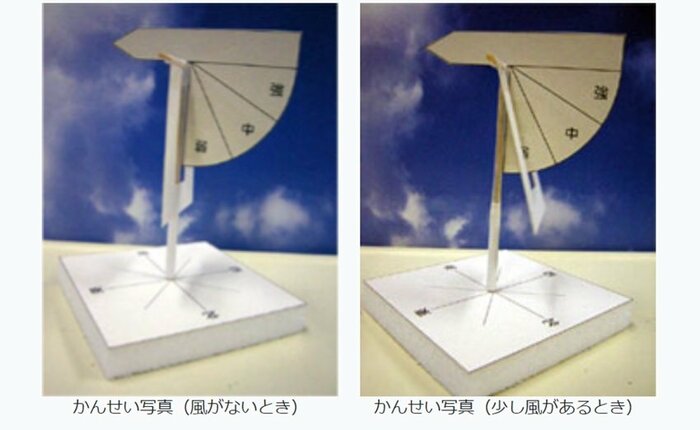

テーマ(4):風向と風速を計ってみよう!

工作が得意なら、簡単な風向風速計を自作し、その日の風の強さを測定しよう。風がどのくらい強いのかを観察し、天気予報と比較してみる。

■準備するもの

・風向風速計(自作も可能)

・筆記用具(記録用のノートなども含む)

・スマートフォンやテレビで確認できるその日の天気予報

■研究の進め方

1.風向風速計の作成

厚紙やストローなどを使って簡単な風向風速計を作る。インターネットで「風速計 自作」などを検索すると作り方が出てくる。(神戸地方気象台のHPに分かりやすい設計図と作り方が掲載されている。はさみやカッターナイフを使うときは危ないので、必ず大人の人が手伝おう。)

2.風向・風速の測定

1日のうちで観測する時間帯を決めて、定期的に風向風速計を使って風向や風の強さを測定し、記録する。測定した時間もメモしておこう。

3.結果のまとめと考察

風向風速計で測った風向や風の強さの傾向を、スマートフォンやテレビで確認した天気予報の風向や風の強さと比較する。朝は「弱」だけど、夕方は「中」だったとか、朝から「強」で一日中「強」だったなどの傾向を確認し、観測した地域では、天気予報の風の傾向と合っているか否かを考察しよう。

テーマ(5):「気圧と天気の関係」を調べよう!

気圧が天気にどのように影響を与えるかを調べる。気圧が低い日と高い日では天気がどのように違うのかを観察しよう。

■準備するもの

・気圧計アプリ(スマートフォンで利用可能)

・筆記用具(記録用のノートなども含む)

■研究の進め方

1.気圧の観察

スマートフォンの気圧計アプリで1日の中で定期的に気圧を計測し、記録。同時に、その日の天気も記録する。

2.データの比較

気圧が低いときと高いときの天気の違いを分析する。一日の中での気圧の変化に伴って天気がどう変わるかを簡単にまとめよう。

3.考察

気圧と天気の関係について簡単に考察し、なぜ低気圧が近づいたり、高気圧に覆われたりすると天気が変わるのかが学べる。

これらの研究は、どれも最短1日でできるものだ。観察や実験をするという経験を通して、天気や気象に親しんで、興味を持ち続けてもらえたら喜ばしい。観察や実験で見つめた現象の延長に、大雨や台風などの気象現象があり、そのうえで気象災害への関心も持ってもらえたらと願っている。

【執筆:日本気象協会】