理工系の分野を進学先として選ぶ女子生徒は多くはないのが現状だろう。だからこそ、サイエンスやテクノロジー系の分野で働く女性も少ない。

この課題を解消するために理工系を志す女性の育成に力をいれ、人々の生活の豊かさに結びつける活動をしているのが、マイクロンメモリジャパン株式会社(以下、マイクロン)だ。

7月22日に行われた「STEM(※)教育推進イベント」に参加した女子生徒らは、どんな“希望”を得ることができたのか。未来のイノベーターの育成を目的としたマイクロンの新たな取り組みに迫る(※「STEM(ステム)」は科学・技術・工学・数学の英語の頭文字を取った言葉)。

STEM分野を体験する「機会格差」を埋めたい

「STEM教育推進イベント」は、女子小・中学生がSTEM教育やキャリアに触れる機会を増やすことを目的としたもの。

今回は彼女らを導くための新たな指導教本「リーダーズガイド」の発刊も発表された。

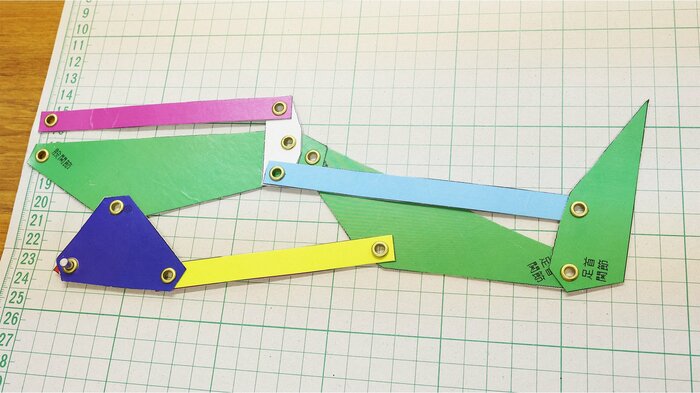

イベントでは、「リーダーズガイド」で実施されるプログラムの一つ、ロボティクス(ロボット工学)プログラムの概要説明が行われた(作成は東京工業大学副学長/工学院教授の岩附信行氏)。

一つは、塩化ビニールシートを使いマジックハンドを制作するもの。

もう一つは、モーターで動く二足歩行ロボットの足の模型を制作するものだ。

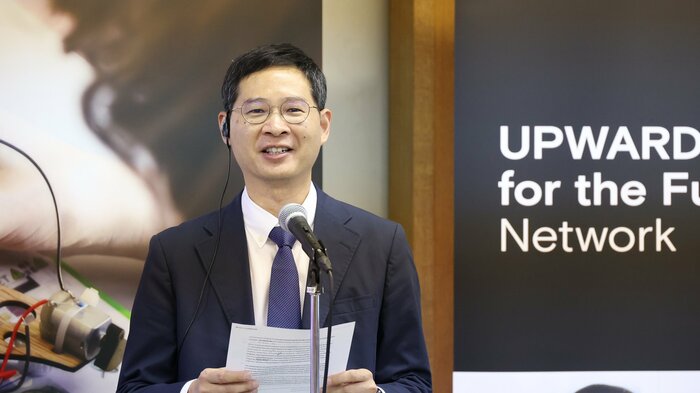

イベント冒頭で、マイクロンメモリジャパン株式会社のジョシュア・リー代表取締役は、理工系に興味関心のある女子生徒らに向けてメッセージを送った。

「STEM分野で学ぶ女子学生のキャリアパスを広げ、将来に向けてダイバーシティを高めたい。すべての女子生徒がテクノロジーやサイエンスへの情熱を持てるように、STEM分野を体験する機会の男女格差を埋めることに私たちは注力しています」

理工系の楽しさを学ぶ体験型学習プログラム

半導体メモリ製品のメーカーとして知られるマイクロンメモリジャパンをはじめ、半導体業界、テック業界などは女性層の薄さに課題を抱いている。

そこで2020年から、STEM分野に関心を持つ女性を増やす取り組みとして、マイクロンはマイクロン財団を通じて、公益社団法人ガールスカウト日本連盟や東京工業大学、広島大学とパートナーシップを組みSTEMワークショップを開催してきた。そしてその活動がきっかけとなり、2023年にガールスカウト日本連盟で「STEMバッジ」プログラムが開設されることになった。

「STEMバッジ」は、女子児童・生徒を対象に実施される、ロボット工学やコンピュータシステムの体験型プログラム。

このプログラムを通して、数学や科学、工学の面白さを女子児童・生徒らが体感することで、将来理工系を選択する女性を増やすことを目指している。

「STEMバッジ」のプログラムに参加した女子生徒らからは、こんな声を聞くことができた。

「ウエハ(=半導体の基盤となる材料)の製造過程について学び、その後、私も(その創作の)疑似体験をしたことで、半導体への理解が深まりました。半導体は現代社会において不可欠なツールだと思います。私も将来、モノづくりを通して社会の役に立ちたいです。周囲の目よりも自分の気持ちを大切にして、理系に進みたい」(高校1年生)

「私はロボティクスの講習を受け、ロボットがさまざまな分野で活躍していく、まさに『なくてはならない存在』なのだということを学びました。私はまだ進路に迷っていますが、理系でも選択肢がたくさんあることを知ったので、これからもいろいろなことに挑戦し、やりたいことを見つけていきたいと思います」(中学1年生)

こうした体験を通して理工系の女子学生のキャリアパス、進路の可能性が広がれば、サイエンスやテクノロジーの業界も多様性が生まれ、半導体業界も女性がより活躍できるようになる。

このような長期ビジョンを持つマイクロンでは、すでに「STEMバッジ」の成果が出始め、現在、女性エンジニアの人数が増加傾向にあるという。

イベント終了後、リー氏は「理工系に女性が少ない原因は、意識の問題があると思っています。『女性には難しい』と思われている。しかし、われわれの取り組みを着実に積み重ねていけば、意識のバリアを取り払うことができる」と語った。

指導者増やしてアクセスの機会もアップ

イベント内では、「STEAM(※)バッジリーダーズガイド」として発刊されたロボティクスの指導教本も披露された。この教本は、リー氏らの「より多くの女子学生に、STEM分野にアクセスしてもらいたい」との思いから生まれたという。

(※STEAM(スティーム)とは、STEMの単語に「芸術」の英語の頭文字を加えた言葉)

リーダーズガイドは、STEAMバッジを運営する指導者のための指導教本で、マイクロン財団と世界最大の社会教育団体・ガールスカウト日本連盟が出したもの。

これを活用し、指導者を増やすことで、STEAMバッジを開催できる場所や機会を全国的に増やしていくことを目指している。

同プログラムは、ガールスカウト日本連盟によるサポートを受けており、「STEM教育推進イベント」で登壇した会長・間奈々恵氏は、「子どもたちや、指導者の皆さんが力をつけていけるよう、バックアップをしていきます」と話した。

ロールモデルとなる女性の講演も

イベント終盤には、「UPWARDS for the Future(アップワーズ・フォー・ザ・フューチャー=半導体の未来に向けた人材育成と研究開発のための日米大学パートナーシップ)」の進捗報告も行われた。

同枠組みは、去年5月にマイクロンが、日米の11大学、米国国立科学財団、東京エレクトロンとともに創設したもの。

そこで活躍する女性の代表として、レンセラー工科大学准教授のエスター・ワーツ氏や、「UPWARDS」の重点分野のひとつであるSTEM分野の女子学生参加を推進するプログラムをけん引している東北大学講師の青木英恵氏が、STEM分野における自身の課題や成功体験、女性活躍を後押しする啓発活動などについて語った。

女子生徒たちは、ワーツ氏や青木氏の話を通して、「女性だから」といった見方を乗り越える力がみんなにもあること、また、東北大学で実施されている「科学者の卵」には女性が多いといったことなどを直接知る機会を得られ、背中を押してもらっていた。

こうしたSTEM教育に力を入れているマイクロン。これからの目標についてリー氏はこう展望を語る。

「例えばAIは未来そのものだと思っています。AIは私たちの生活のあらゆる側面、あらゆるものを豊かにしてくれるはずです。その未来の分野に若い人材が興味を持ち、将来的なキャリアを考えてくれるようになってほしい。若い世代にインスピレーションを与えるようなロールモデルを育て、ジェンダーギャップを乗り越えていきたいです」

テクノロジーやサイエンス分野で活躍する女性が増えることで、明るい未来を創造しようとするマイクロンに、これからも目が離せない。