プレスリリース配信元:海と日本プロジェクト広報事務局

~12歳以下の水難事故に関する安全教育の必要性が浮き彫りに~

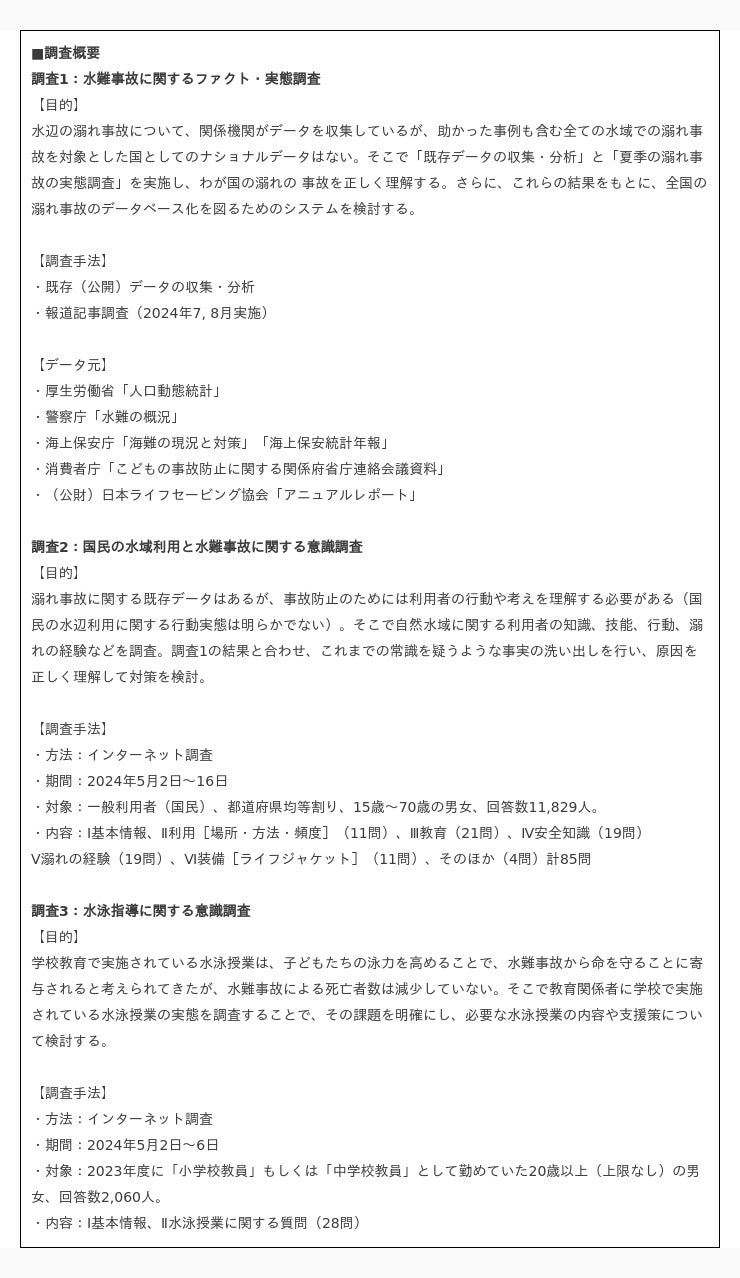

一般社団法人うみらい環境財団は、日本ライフセービング協会、日本水難救済会とともに日本財団が企画・統括する「海のそなえプロジェクト」の取り組みの一つとして、水難事故に関する3つの調査を実施いたしました。

この調査では、水難事故に関するファクト・実態調査、国民の水域利用と水難事故に関する意識調査、および水泳指導に関する意識調査の3つの調査を実施し、調査データを分析した結果をサマリーとしてまとめています。今後は、社会的な仕組みとしての対策につなげるため、ナショナルデータの集約・分析、および情報共有を行うシンクタンク機能を作っていく予定です。

■「海のそなえ」水難事故対策に関する調査結果サマリー

https://storyteller.box.com/s/x1e4zs3l3m4uynencmx3ltd771yvsniq

本調査データをご使用の場合は、「日本財団 海のそなえプロジェクト」と出典を明記ください。

<調査実施背景>

水難事故が増加する夏。なぜ「コピペ事故」(=似たような事故)が繰り返されるのか。夏に向けて水辺の危険が増える時期を迎える前に、問題提起を含め水難事故の実態を明らかにし、これまでの水難防止・救済情報の常識を疑うことで、「何が正しくて何が有益な対処法なのか」を明確にします。

<調査結果(一部抜粋)>

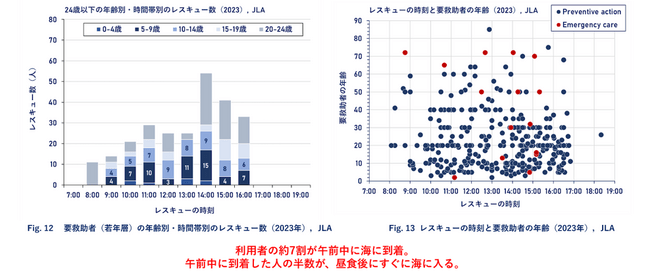

・水難事故の発生は14時に多い

・約200の主要海水浴場で毎シーズン2000~3000の救助が発生。自然要因は離岸流・風。個人要因は泳力不足・疲労・パニック

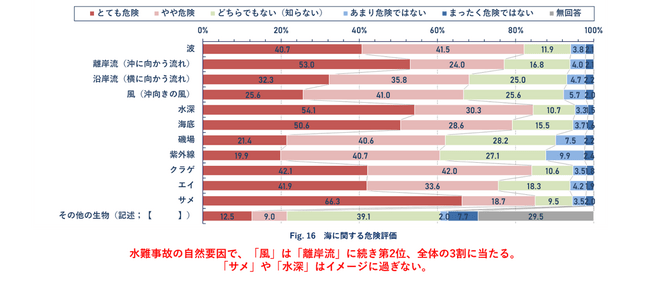

・あなたが考える海に関する危険を評価してくださいという問いに対して、「とても危険」の評価に「サメ」「水深」が上位。水難事故の主要因の「風」を「とても危険」と評価していない人が多い

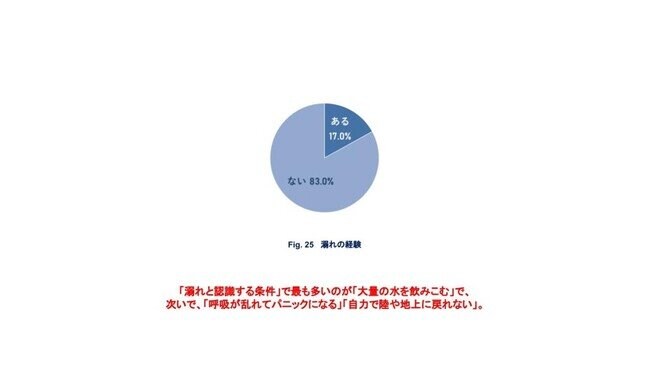

・約5人に1人が、「自力で陸や地上に戻れない」「意識を失う」「心肺停止になる」といった、溺れの経験がある

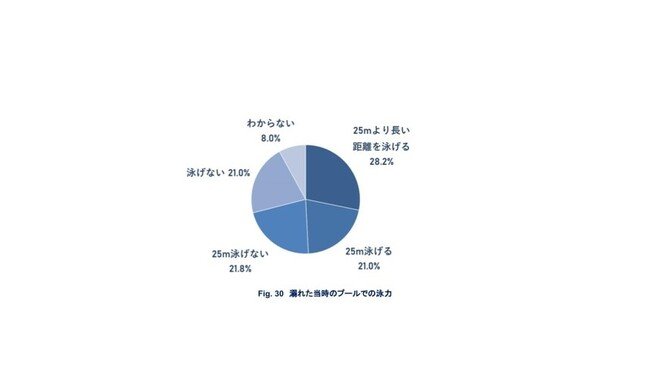

・溺れの経験のある人で、溺れた当時のプールでの泳力は、25m以上泳げる人が約半数だった

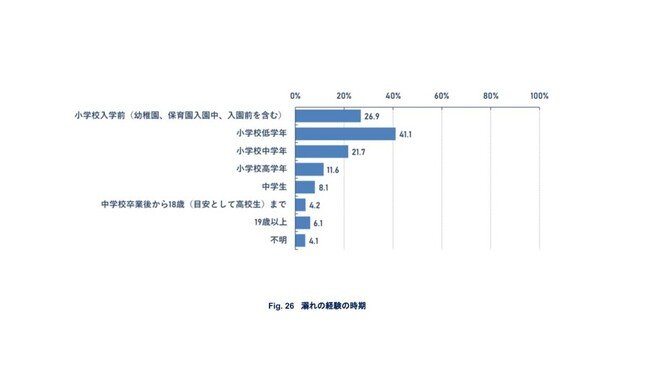

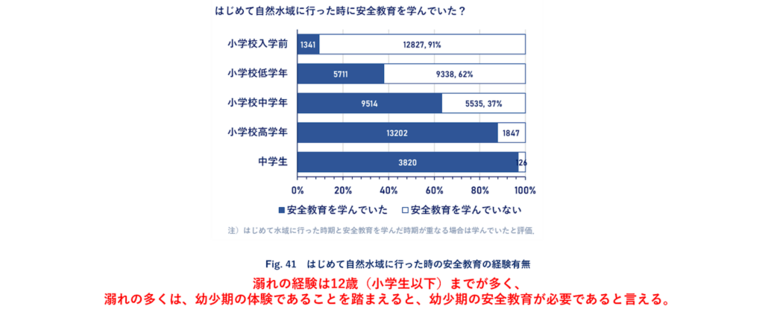

・溺れの経験の時期は、12歳(小学生以下)までが多く、溺れの多くは、幼少期の体験である

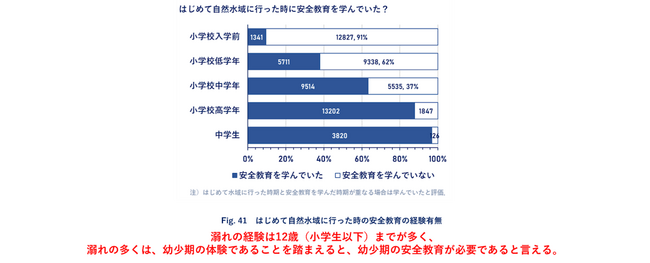

・はじめて自然水域に行った際の安全教育の経験有無について尋ねると、小学校入学前は91%、小学校低学年は62%が、安全教育を学んでいない

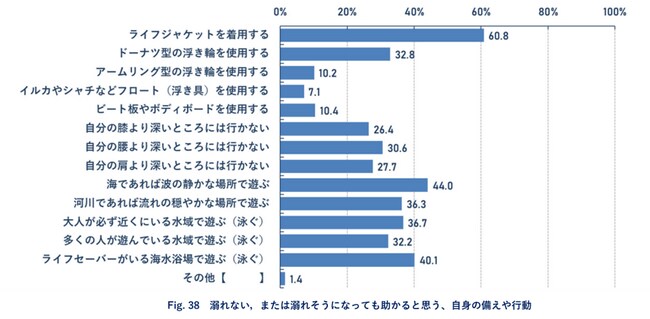

・「溺れない、溺れそうになっても助かるためのそなえや行動」について、約6割が「ライフジャケットの着用」と回答

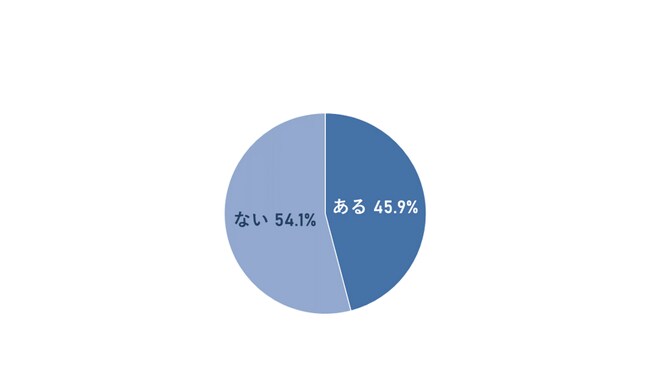

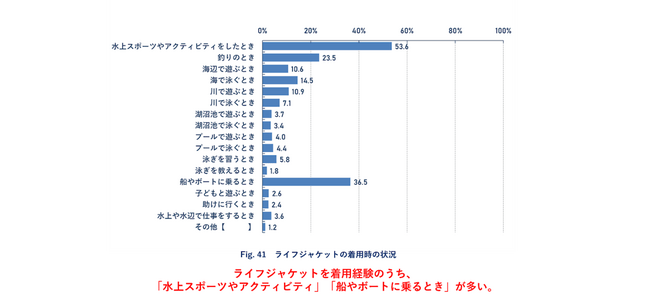

・ライフジャケットの着用経験がないのは約半数以上

海や川など遊泳時のライフジャケットの着用経験は15%以下

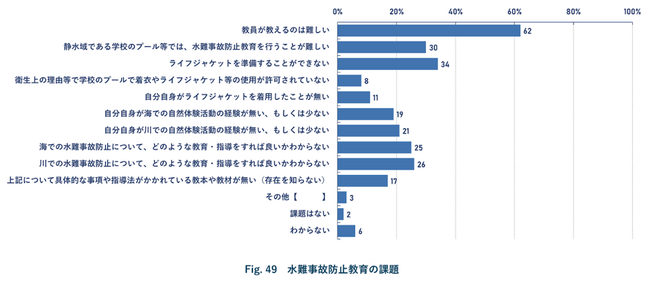

・小学校の水難事故防止教育において、「小学校の教員が教えるのが難しい」と、6割以上の教員が回答

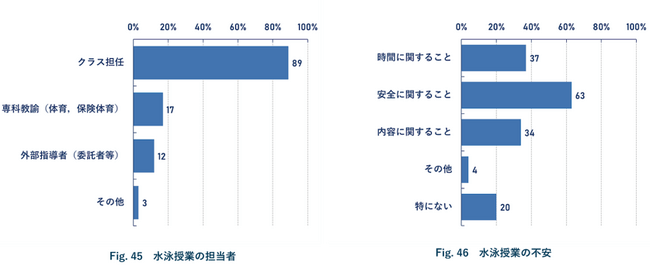

・水泳授業は、小学校では89%がクラス担任が担当し、「安全に関すること」に対して大きく不安を感じている

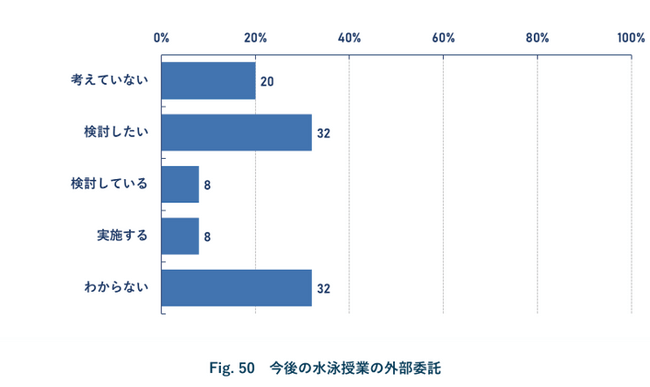

・今後の外部委託については、小学校で「検討したい」「検討している」で4割

<団体概要>

うみらい環境財団、日本ライフセービング協会、日本水難救済会の3者が推進し、日本財団が企画・統括する、日本初(※)のコンソーシアム型プロジェクト。これまで様々な水難事故対策が唱えられてきたにも関わらず、それでも毎年増え続けている水難事故の現状を分析し、3カ年計画で「海のそなえ」の新しい常識の浸透を図ることを目標としています。(※複数団体による水難事故防止のためのプロジェクトにおいて)

海のそなえプロジェクト始動リリース:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002612.000077920.html

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

データ提供 PR TIMES

本記事の内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES (release_fujitv@prtimes.co.jp)までご連絡ください。また、製品・サービスなどに関するお問い合わせに関しましては、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。