今年も残りわずか。日本経済は値上げなど大変であった。来年の日本経済はどうなるのか?大阪大学大学院・安田洋祐教授に解説・予想してもらう。さらに「newsランナー」がたびたび取材させてもらっているフレッシュマーケットアオイの内田寿仁社長にも現場の声を聞かせてもらった。

■来年は値上げが続いても、体感的には感じにくい

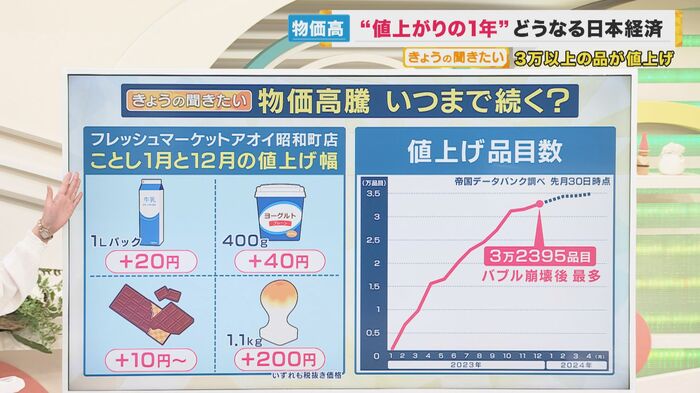

2023年は“値上がりの年”と言っていいほど、色んなものが値上がりした。フレッシュマーケットアオイでも2023年1月と12月の比較で、牛乳は1リットルパックが20円、ヨーグルト400グラムが40円、チョコレートが10円、おもち1.1キロ200円など値上がりがあったそうだ。また帝国データバンクによると2023年の食品値上げは累計3万2395品目に上る。これはバブル崩壊以後で最多だ。

この状況は来年も続くのか?

大阪大学大学院 安田洋祐教授:

価格自体は徐々に上がっていく傾向は変わらないと思うのですが、値上げの品目数はぐっと減ると思います。われわれはやっぱり、相対的な変化に敏感なので、ずっと去年、今年と値上がりが続いていたので、そこが穏やかになると値上げ自体が続いても、かなり体感的にはインフレを感じなくなると思います。

■値上げが続く中に、値下げを行う企業も出てくる

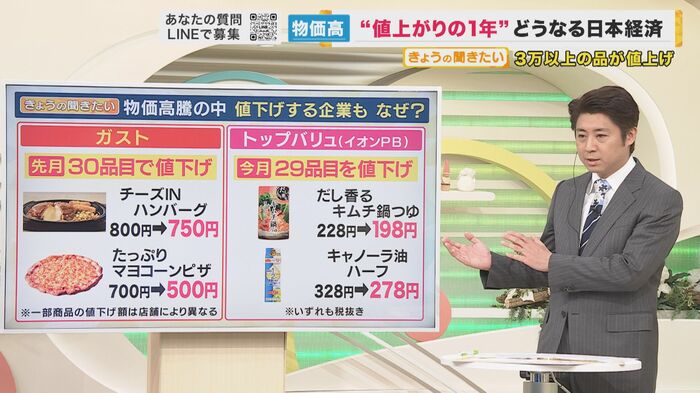

2024年もまだまだ私たちの財布には厳しい状況が続くということだが、値下げを行っているところもあるという。ファミリーレストランチェーン店「ガスト」は、11月から全国の約1300店舗でピザやアルコール商品など30品目を、30円から200円値下げすると発表した。またイオンは12月からプライベートブランド「トップバリュ」の29品目を商品を値下げ。食用油やティッシュペーパーなどの日用品や、年末年始に家族で食べられる鍋のつゆなどの商品を、最大26パーセント引き下げるそうだ。

こういった値下げ戦略をどう評価するか?

大阪大学大学院 安田洋祐教授:

まだまだインフレが続く中で、ちょっと逆張り戦略のように映る値下げというのは、なんでだろうという気がするのですけれども、考えてみれば今まで値上げの時は、結構な上昇幅で値段が上がってきているので、商品によっては、ちょっと値段が高くなりすぎて、下げられる余地があるものも出てきたということです。あとはそもそも値段が安いことを売りにしている格安ブランドだったり、より多くのお客さんを獲得したいという動機がある場合には、値下げをするということも出てくると思います

値上がりが多い中で、なぜこのタイミングで値下げが可能なのか?

関西テレビ 加藤報道デスク:

どちらの企業も一工夫していて、例えばガストは調達、製造、物流の全部を自社で担っているとか、お店でもロボットが料理を運んでくれたり、セルフレジという、DX化を図ることによって価格を下げることができています。イオンも原材料費が落ち着いてきてるということもあるんですけれども、例えば今回のように値下げ品目を絞って、それを集中的に全部のお店で売ることで、スケールメリットが生まれるので、そういったところで金額を下げることができたということです

同業のスーパーであるイオンの値下げを、他のスーパーではどう感じているのか?

フレッシュマーケットアオイ 内田寿仁社長:

私たちもメーカーや問屋との協力関係を強化して、店内の約200品目から300品目は通常価格より値下げをして、企業努力をしております。

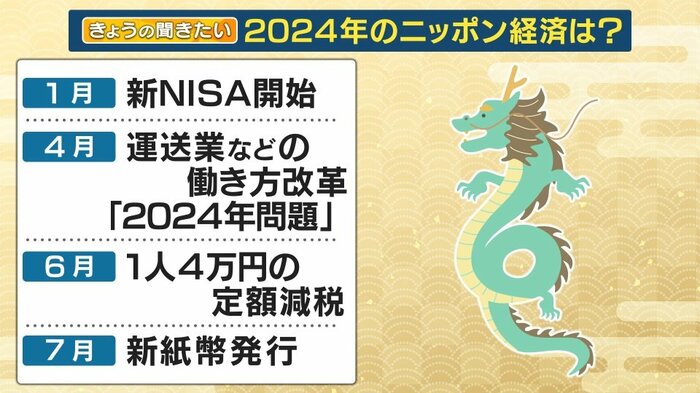

■1月には新NISA 4月には運送業「2024年問題」

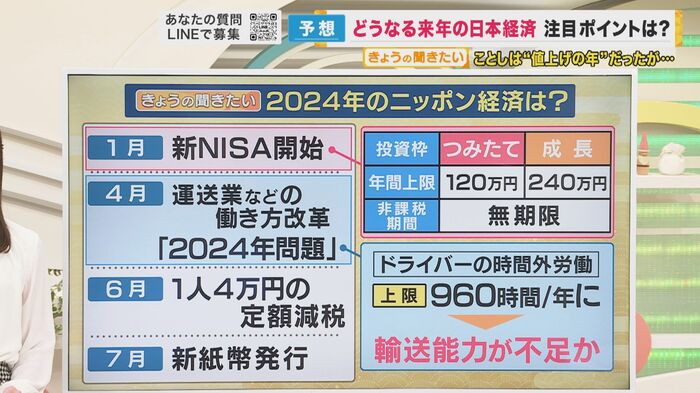

ここからは2024年、辰年の日本経済は上り龍となるのか、それとも上らないのか、気になるスケジュールを見ながら解説してもらう。1月から7月まで経済にいろいろな動きがある。

まず1月には新NISAがスタートします。これまでより年間の投資枠も非課税の期間も大幅に拡大する。まだやろうかどうか迷っている人も多いと思うが、始めた方がいいのか?

大阪大学大学院 安田洋祐教授:

まだまだ株式投資に馴染みがない方も多いと思いますが、先ほど申し上げたように、緩やかに物価上昇していきます。そうすると今まで預貯金で目減りはしないんだけども、その価値が変わらなかったものが、徐々に実質的には目減りして行きます。モノの値段が上がる中で、預貯金が増えないとなってくると、相対的に投資の魅力が高まると思います。それに合わせて新しいNISAも始まりますし、あとはネット証券の手数料無料化であったり、通信事業者と証券会社のコラボとかも始まって、どんどん投資しやすい環境が出てきていると思います。自衛策にもなるので、こういった本人が働くだけじゃなくて、お金に稼がせるっていうところに注目していく良い機会かもしれないですね

そして4月は、運送業などの働き方改革「2024年問題」がある。ドライバーの時間外労働が上限1年間で960時間に制限されるため、輸送能力不足が懸念されている。小売り店としては影響をどう考えているのだろうか?

フレッシュマーケットアオイ 内田寿仁社長:

直接、物流部門を自社内で持っておりませんので、私どもの社内では直接的な影響はないんですけれども、やはりお店に商品を運んでいただいている、問屋さんでなどでは配送能力の低下ということで、例えば毎日配送していただいているのが、2日に1回になるということも考えられます。配送料そのものが価格に転嫁されてくる可能性も、なきにしもあらずだなとは感じております。

■定額減税の効果を実感するのは…時間がかかりそう

続いて6月、7月。 6月には岸田首相肝いりの政策である1人4万円の定額減税が始まる。この定額減税は効果があるとみるか?

大阪大学大学院 安田洋祐教授:

減税と聞くと、恒久的に税制が変わって、2024年だけじゃなくてこれから先ずっと税金安くなるというイメージを持ちがちですけれども、まだそれがどうなるか決まっていません。実質的には1回こっきりの補助金とあまり効果が変わらないから、あまり消費にはつながらないと言われています。なので今回もそういった経済対策としての意味でいうと、効果は限定的かなと。特に今回は減税なので、納税してる人はその分が差し引かれるのですけれども、そうではない低所得者の方だとかは、給付金を出すのですけれども、そこに少し時間がかかる、タイムラグがあるというふうに言われているので、6月にスタートしても、そういった意味で効果が出るのには、やっぱり時間がかかってしまうかなと懸念しています。

ここで視聴者からの質問

‐Q:実質賃金は上がりますか?

大阪大学大学院 安田洋祐教授:

もうすでに物価自体は、上がっていっています。ところが、賃金が物価ほど上がっていかないので、実質賃金がまだマイナスになっていると。2023年の春闘を見ても、大企業でも90%近くが賃上げを行っています。中小企業も8割以上は賃上げという形で、全体としてみるとかなり賃金が上がってきている。ただそこのパーセンテージがまだ物価上昇に追いついていないんです。ところが2024年に関しては、物価上昇が一段落して賃上げは今年以上に期待できるのではないかとみられています。そうすると初めて実質賃金がプラスに転じる可能性があるんじゃないかというふうに思います。

■新紙幣の影響は「?」

そして7月には、20年ぶりに新紙幣が発行される。新紙幣の発行で経済的な効果はあるのか?

大阪大学大学院 安田洋祐教授:

既存のレジとか自動販売機とかが、現行の紙幣に対応しているので、そこを買い替えるために一定の投資というか費用が出てくるという動きがあると思います。一方で新紙幣に切り替わるので、今まで溜めていた現行紙幣のタンス預金が、吐き出されるのではないかといった声を聞いたりもしますが、そこはあまりないかなと思います。財務省では、「今のお金が使えなくなりますよ、という詐欺にお気をつけください」ということをホームページでお知らせしているくらいなので、あまり影響はないと思います。

新紙幣に変わることでレジの交換など費用がかかりそうだが?

フレッシュマーケットアオイ 内田寿仁社長:

大変な費用がかかります。だいたいレジ1台あたりに会計機が2台ぐらいついています。会計機の中に自動で紙幣を読み取って、自動で釣り札を出すという機械がございまして、それを全て回収しないといけませんので、数百万円かかるだろうと思います。

■「本当の脱デフレマインド」で好循環を生み出せる可能性

ここまで来年の経済のトピックについて、安田教授と現場の内田さんに聞いたが、ずばり来年の日本経済はどうなるのか?安田教授は 「本当の脱デフレマインド」というキーワードを示す。

大阪大学大学院 安田洋祐教授:

本物の脱デフレとはどういうことかと言いますと、デフレというのは物価が下がっていく現象ですが、これはもう脱しているんです。去年、今年と物価上昇が起きているので、緩やかなインフレにも入っているという意味では脱デフレしているんですけれども、経済が本当にデフレから、あるいはデフレマインドから脱却できているかというとそうではないんですね。

例えば預貯金の話をしましたけれども、これインフレであると預貯金はどんどん目減りしていきます。でもなんとなく、今までずっとデフレで物価が変わらなかったので、将来の備えに現金を持っておけば大丈夫というイメージがあるかもしれない。けれど、これからはそうではなくなるかもしれない。だからこそ新NISAなど、貯蓄から投資がより重要になってきます。

あとは人を雇う場合に、もうなかなか雇うのが大変になってきてると思うんです。それが賃上げにつながっていくわけですけれども、今までのデフレマインドだと、何とかして据え置きの賃金でと考えたくなるのですが、そこはもう、賃金をあげると。そして、その分、商品やサービスの価格も上げて、まさに岸田首相が言っているような、好循環を生み出せる可能性が、2024年出てくるのではないかと思っております」 より日本経済の成長の実感できるような年になってくるかもしれないですね。

■2024年春闘での賃上げは重要

ふたたび視聴者から質問です。

‐Q:いつまで不景気は続くの?

大阪大学大学院 安田洋祐教授:

これ難しいのは、もう既にみなさんがイメージしているほどの不景気ではない。ただしこれが本格的な好景気かというと、そうとは言い切れない。なので2024年、まず足元一番重要なのが、2月、3月の春闘だと思うんですけど、そこで大企業だけじゃなくて、中小企業も含めて賃上げがしっかり起こること、そして実質賃金がプラスになって行くと、いよいよ賃金と物価の好循環が生まれるかもしれない。それを見極めるためにやっぱり来年の春闘はとても重要だと思います。

話を聞く限りでは、来年は期待が持てそうだ。

(関西テレビ「newsランナー」2023年12月26日放送)