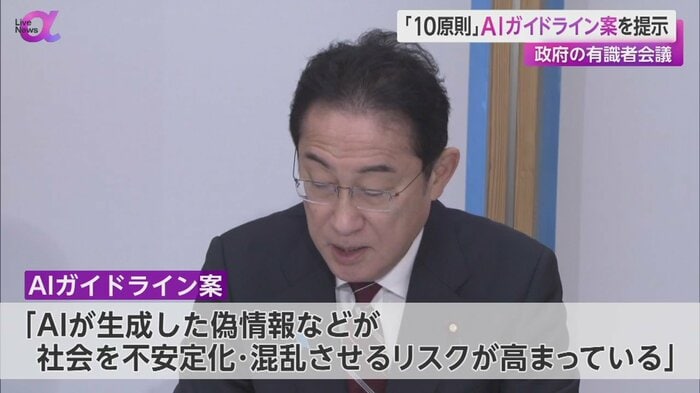

政府が、AI(人工知能)に関する国内ガイドライン案を示し、AIによる感情操作の禁止や偽情報対策を提言。また岸田首相は、2024年にAIの安全性を評価する組織「AIセーフティー・インスティチュート」の創設を表明した。

AIガイドライン「10原則」を提示

政府は、AI人工知能に関する有識者会議「AI戦略会議」を開き、人間中心や安全性など、10の原則を明記した国内事業者向けのガイドライン案を示した。

ガイドライン案では、「感情を不当に操作することを目的とした開発などは行わない」と定めている。

また、「AIが生成した偽情報などが、社会を不安定化・混乱させるリスクが高まっている」と指摘し、必要な対策を講じるよう求めている。

さらにAI利用者に対し、「個人情報を不適切に入力することがないよう注意を払う」ことなどを求めている。

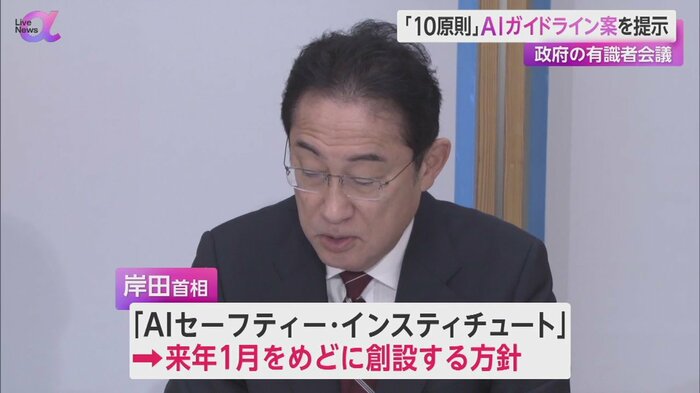

会議で岸田首相は、AIの安全性を評価する組織「AIセーフティー・インスティチュート」を、2024年1月をめどに創設する方針を表明した。

「海外事業者」やりたい放題

「Live News α」では、テクノロジー企業の動向にくわしい、オルタナティブワークラボ所長の石倉秀明(いしくら・ひであき)さんに話を聞いた。

堤 礼実 キャスター:

── 生成AIに関する指針案が示されましたが、石倉さんはどうご覧になりますか?

オルタナティブワークラボ所長・石倉秀明さん:

12月9日、EU(欧州連合)でもAI規制のガイドラインが採択されていて、それに追従する形となる。

このようにEUで決まったことに準拠する形で、世界に広くルールとして運用されていくのを「ブリュッセル・エフェクト」という。

まだ詳細は明らかになってはいないが、公表している情報から推測するに、人間中心であることや透明性、さらにプライバシーやガバナンスなどの基本思想など、原則EUで出ている案に準拠しているのではないかと思う。

ただし、EUと違う点もいくつかあるのではないか、というのが懸念。

堤 礼実 キャスター:

── それは、どういうことでしょうか?

オルタナティブワークラボ所長・石倉秀明さん:

まずEUの場合、EU内の事業者だけではなく、世界中どの事業者でもEU内でAI技術を使ったサービスなどを提供する際、このルールが適用されている。順守しない場合は、最低でも50億円以上の制裁金を課すなど、厳格な運用を行っている。

しかし今回の場合は、国内事業者向けのガイドラインになっているので、海外のITプラットフォーマーがこれを守らなかったときにどう対処するのか。また、守ってもらうための策があるのかは気になる。

国内事業者だけガイドラインを守っているがゆえ、サービス的に不便になってしまい、それを守らない海外のサービスが大きくシェアを取ることは、過去、日本でも繰り返されてきた。そういったことがないような環境構築は必須。

革新を阻害しないかじ取りに期待

堤 礼実 キャスター:

── ルールによって国内企業が出遅れたものに、どのようなケースがあるのでしょうか?

オルタナティブワークラボ所長・石倉秀明さん:

例えば、ドローンは日本が世界で技術的にリードしていたが、規制だけを一気に強めてしまい、イノベーションが生まれない環境を作ってしまったことで、一気に世界で戦えなくなってしまった例もある。

新しい技術だからこそ、規制やガイドラインを作り、安全に使えるようにしていくのは重要だが、それと同時に、イノベーションを阻害しない状態を作り出さないとならない。

いわば、アクセルとブレーキをうまくコントロールしながら、安全運転できるようなかじ取りができるかに注目したい。

堤 礼実 キャスター:

AIをうまく活用することでプラスとなる面はたくさんあります。こうした技術の力を借りつつ、人間の尊厳と生活を守るためにも、できるだけ具体的なルールを設けることが必要なように思います。

(「Live News α」12月21日放送分より)