イスラム組織ハマスによるイスラエル襲撃以来、パレスチナ自治区ガザからは連日、イスラエル領内に向けてロケット弾が撃ち込まれている。

空襲警報が鳴れば、ロケット弾は最大都市テルアビブでさえも1分半もあれば届いてしまう。

外を歩く市民は最寄りの建物に向かって一目散に走り、走行中の車にその場に停車して、付近の地下シェルターに駆け込む。

イスラエルでは、住宅のシェルターは誰もが利用できる事実上の公共スペースだ。息を潜め、耳を澄ます。

しばらくすると、頭上で「バーン!」と激しい衝撃音が鳴り響く。その数、時に2回、3回。

アイアンドームがロケット弾を迎撃する音だ。

まもなくして、警報が解除されると皆、市民は元の生活へと戻っていく。

こうしてアイアンドームは、90%超の高い命中率でハマスのロケット弾を迎撃し、市民の生命を守っている。

アイアンドームの仕組み

そもそもアイアンドームとは、どのようなものか。

イスラエル独自の防空システムで、敵地からロケット弾が発射されると、瞬時にその着弾点を予測し、人的被害が出そうな場所と判断した場合に迎撃ミサイルが発射され、人里離れた地域の上空で迎撃する。

砂漠や海上など、重要性の低い場所に着弾すると判断した場合には迎撃ミサイルは発射されず、ミサイルの消費を抑えるのが特徴。

コンピューターで制御されていて、地上からの誘導とミサイル自体に搭載された追跡システムを組み合わせて目標物を迎え撃つ。直接命中しなくても、至近距離で爆発しロケット弾を破壊する。

わずか7人でスタートしたプロジェクト

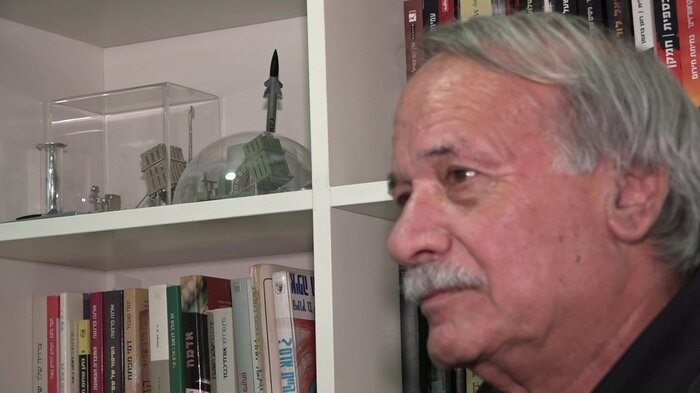

イスラエル中部のとある街。アイアンドームの開発責任者が、日本メディアの取材に初めて応じるとのことで自宅を訪れた。

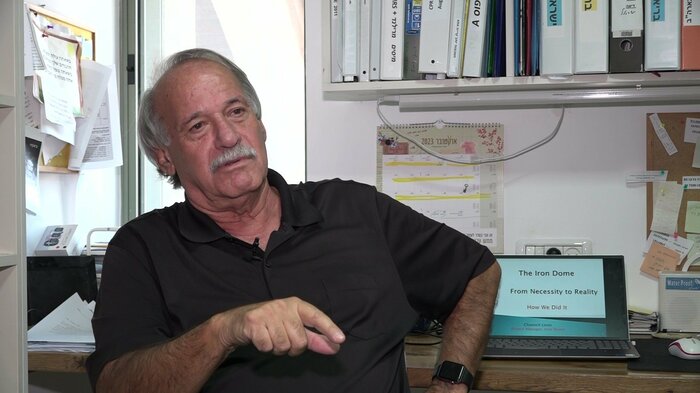

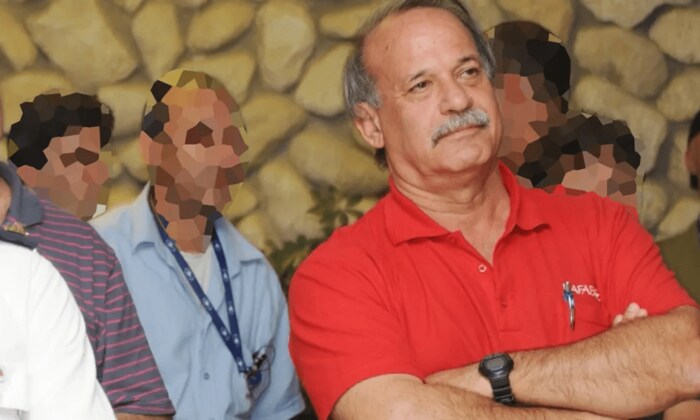

男性はハノッホ・レビンさん、75歳。イスラエル最大の防衛関連企業ラファエルで機械とロボット工学のエンジニアを務めた。今は退職し、別のスタートアップ企業に勤務する。

レビンさんは早速、アイアンドームの開発を始めた経緯について話し始めた。

プロジェクトを開始したのは2006年です。私はちょうどアメリカでの勤務から帰国したところで、ラファエルの社長に会いに行き、イスラエルに飛来するロケット弾を迎撃するためにいい考えがあると相談しました。社長は「迎撃は難しいだろう」と言いながらも理解を示し、数百万ドルを出してくれたんです。

2006年当時は、北からヒズボラ、南からハマスがロケット弾を頻繁に撃ち込んでいた時期でもあった。

社長は難色を示しながらもプロジェクトの立ち上げに同意し、レビンさんを筆頭にわずか7人のチームが発足した。

しかし予算は足りず、資金を工面しようと政府関係者の元を回ったレビンさんに対して、冷ややかな言葉が向けられた。

「ミッション・インポッシブル」

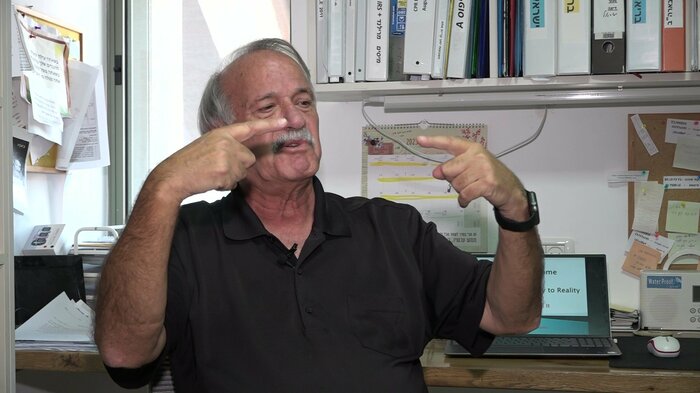

「空中を超高速で飛ぶ2つの物体を命中させるなんてできない」、不可能だと言うのです。政府の誰もが「お金の無駄遣い、ミッション・インポッシブルだ」と。誰もできないし、世界で誰もやったこともない。皆、口をそろえてそう言いました。

ハマスのロケット弾は目標物として小さいこと、発射から到達までの時間が短いこと、さらに弾道が不安定なことから迎撃は難しいと考えられていた。

しかし1人、レビンさんの話に耳を傾ける人物がいた。当時の国防相・アミール・ペレツ氏だ。ペレツ氏は、ガザとの境界線からわずか1kmの距離にあるスデロットの出身で、自宅は常にロケット弾の脅威にさらされていた。

迎撃ミサイルの必要性を理解するペレツ氏は、プロジェクトに3000万ドル(当時約35億円)を拠出した。

最初の試作品が完成したのは、プロジェクト発足から1年たった2007年。

イスラエル南部・ネゲブ砂漠にある施設で実験は行われた。

まるでNASAのロケット打ち上げのように、皆が画面に見入っていました。そして、5、4、3、2、1、ボタンを押しました。何も起こりませんでした。もう一度ボタンを押したけどミサイルは発射せず、最初のテストは大失敗でした。日本の『ハラキリ』、あれを考えましたよ。本当に、人生で最悪の日でした。

会社に戻って検証したところ、2日後には失敗の原因を突き止めた。ケーブルの単純な接続ミスだった。

それから3週間後、改良されたミサイルとともに、レビンさんと開発チームの姿は再び砂漠の実験施設にあった。

ボタンを押すと、迎撃ミサイルが発射し、標的に命中したんです。これはすごかった、本当にすごかった。皆が飛び跳ねて喜んで、私は何が起こったか分からず、いすから動けませんでした。ラファエルの社長が私のところに来て、肩を強くたたきました。

「アイアンドーム」の由来

プロジェクト発足から1年、ようやく第一歩を踏み出した迎撃ミサイルに名前がつけられることになった。

国防省から提案があったのは、ゴールデンドームやアイアン(鉄)ドーム。ほかにも、アルミニウムなど、候補は5つありました。でも私は、ダイヤモンドとかゴールドみたいなのは派手で嫌でした。シンプルなのがいいと思い、アイアン(鉄)ドームにしました。

わずか7人でスタートしたチームは、この頃には350人の大きなグループに成長していた。ラファエル社内から次々と優秀なエンジニアたちが召集されたのだ。

アイアンドームはその後、3年にわたって実験が繰り返され、その実用性が確実になると、いよいよ生産過程に入った。

しかしここへ来て、新たな問題が発生した。政府から提示された予算の壁が大きく立ちはだかったのだ。

政府からは低予算で作るよう言われました。パトリオットは、1発約300万ドル(当時3億5000万円)だったのに対して、私たちが国防大臣から提示された予算は1発あたり5万ドル(当時約600万円)でした。

週6日、24時間体制で生産に向けた準備は進められた。コストを抑えるため、チームのメンバーは打ち合わせを重ね、知恵を絞った。

低予算救った“ラジコンカー”

ある日、仕事が休みだった土曜日に、長男のラジコンカーを見かけました。おもちゃの量販店で売っているものです。息子はもう遊んでいなかったので分解してみたら、中にあるいくつかの部品がミサイルにも転用できることがわかったのです。50ドル(約6000円)かかる1つのパーツが、僅か80セント(約90円)で手に入ることがわかったのです。

ラジコンカーの部品を作っているメーカーに直接問い合わせ、パーツを調達した。

コスト削減の秘密はほかにもある。ミサイルの製造工程をできるだけ簡略化して、用意されたパーツをつなぎ合わせるだけで作れるように工夫したという。

IKEAのシステムをまねたんです。技術者が同じマニュアルを使って、例えば2番と3番のパーツをつないで組み立てます。ミサイルの組み立てを覚えるには3カ月かかることもありますが、この方法だと、初めての人でも15分で完成させることができました。私たちはただ開発するだけでなく、いかに安く、早く生産できるかに注力しました。

アイアンドーム実戦“初”の迎撃

量産体制も確立され、アイアンドームはいよいよ2011年3月に実戦配備された。そして…

2011年4月7日、私は自分のオフィスにいました。すると私のグループの数人が部屋に飛び込んできて泣き始めました。初めての迎撃に成功したというのです。最初の迎撃はアシュケロンでした。私たちはレストランに行き、世界初の迎撃を皆で祝ったのです。

こうして実戦で活用されるようになったアイアンドームは、以来12年にわたり、イスラエルの空を守ってきた。

きっかけはサッカー少年

そもそもなぜアイアンドームを開発しようと思い立ったのか。きっかけを尋ねると、レビンさんは開発の数年前、スデロットを訪れた際に遭遇した出来事について語り出した。

スデロットの市長に連れられて、15〜16歳の少年たちがサッカーをプレーする様子を見に行きました。すると空襲警報が鳴り、少年たちはシェルターに避難すると、しばらくしてフィールドから約10メートルのところにロケット弾が落ちました。直後に、少年たちはシェルターから外に出て、着弾した場所から火の手が上がる中、そのすぐ脇でボールをけり始めたのです。私がアイアンドームのプロジェクトを始めた理由の1つは、あの子どもたちのためなのです。

当時の子どもたちは今、兵役に就く年齢に達しているという。そのような思いで開発したアイアンドームは、レビンさんにとってどのような存在なのか。「あなたにとって赤ん坊ですか?子どもですか?」と問うと、このように答えた。

私の赤ん坊であり、子どもであり、私のすべてです。私たちが成し遂げたことを誇りに思います。街中で、ロケット弾が迎撃されると、シェルターから出てきた人たちが『これがアイアンドームだよ』と話し合っています。彼らに『私がつくったんだよ』とは言えないけど、とても誇りに思います。

さらに今イスラエルとハマスの間で起きている戦闘をどう見ているのか?

イスラエルは過去最悪の状況を迎えています。ハマスは子どもや、老人、婦人など約1400人を殺しました。このような状況下では生きていけないということを彼らに示すために、私たちは戦わなければならないのです。戦う相手は地下トンネルにいる指導者たちだけです。民間人が犠牲になることは望んでいません。

インタビューの間、閑静な住宅街の上空では時折、轟音(ごうおん)が鳴り響いた。

ガザ地区を空爆するため、近くの基地から出撃した戦闘機だという。

戦闘の終わりはまだ見えない。