「景気下支え」と「キャッシュレス普及」という二兎

「消費増税後の景気下支え」と「キャッシュレス決済の普及」の二兎を追って、政府が鳴り物入りで始めた「ポイント還元」事業が、いよいよ6月末で終了する。

中小店舗などでキャッシュレスで行う支払いで、最大5%がポイント還元されるというこの事業は、2019年10月から9カ月間限定で実施されてきた。

半数超える店舗が参加

6月11日、経済産業省は、参加店舗数が最終的に約115万店に達したと発表した。対象とされる200万店のうち、半数を超える店舗が参加した形だ。

今回の還元をきっかけに新たにキャッシュレス決済手段を導入したという店舗は、4月末時点で参加店全体の27%に及んでいるが、普及への効果がどの程度あったかは今後、検証が必要だ。

「新型コロナウイルス」という想定外の要素

実施期間の終盤では、導入時にはなかった要素が影響を及ぼすことになった。「新型コロナウイルスの感染拡大」だ。

政府の専門家会議が提言した「新しい生活様式」では、感染を防ぐため、「電子決済の利用」が推奨された。

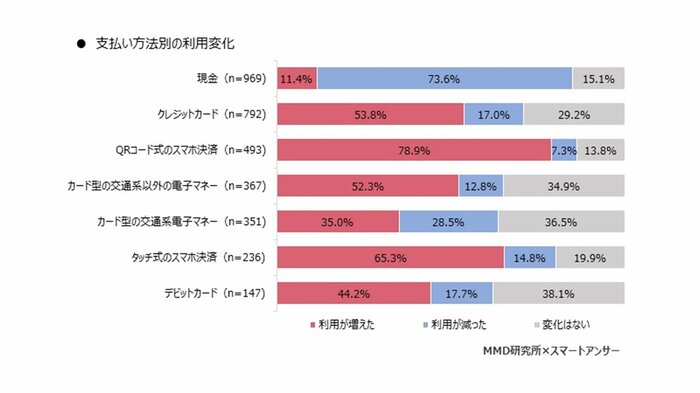

MMD研究所が4月に実施したアンケート調査では、約2割の人が新型コロナウイルスの影響で、支払い方法に変化があったと答えている。

変化があったと回答した人に内容を聞いたところ、「利用が減った」という答えが最も多かったのは「現金」で73.6%だったのに対し、「利用が増えた」という回答では、「QRコード式のスマホ決済」が78.9%、「タッチ式のスマホ決済」が65.3%などとなった。

キャッシュレス決済に切り替えて不特定多数の人が触れる「現金」の受け渡しを避けたり、会計をスムーズに済ませたりして、感染の機会を減らそうという消費者の動きがみてとれる。

一方で、感染拡大により飲食店などの経営が悪化する中、一部の中小事業者では、キャッシュレス決済が資金繰りの重荷になるという現象も起きている。

現金と異なり、キャッシュレス決済では売上金の回収に時間がかかるケースがあるからだ。決済から入金までの時間差が生まれることで、一時的に手元資金という「キャッシュ」不足に陥ってしまう店舗が出てきているのだ。

今後の定着は「手数料」がカギに

さらに、今後、中小店舗の負担を増やす可能性があるのが「手数料」だ。

キャッシュレス決済が行われると、店側は決済サービス事業者に対して手数料を支払う仕組みだが、還元制度では中小店舗が参加しやすくするため、手数料率を3.25%以下に抑え、手数料の3分の1を国が補助してきた。

ポイント還元が終われば、手数料の上限設定もなくなる。経産省は、制度終了後も手数料が開示されるようにする方針だ。

決済業者間の競争を促すのがねらいだが、手数料を抑えることにつなげられるかが、キャッシュレス決済がこの先、中小店舗で定着していくかを占うカギになる。

五輪延期で目算が外れた消費喚起の引継ぎ

「キャッシュレス決済普及」と並んで、政府が目的としていた「消費下支え」はどうだろうか。

本来は、ポイント還元終了後、この夏に開催される予定だった東京オリンピック・パラリンピックが消費喚起の役目を引継ぐはずで、6月末という還元期限は、大会日程を踏まえたものだった。大会が延期されたことで、当初の目算は狂ってしまったと言える。

破格の還元率「マイナポイント」が表舞台に

こうした中、政府の次なる消費刺激策として表舞台に登場しつつあるのが「マイナポイント」だ。

マイナンバーカードを活用してのキャッシュレス決済での買い物やチャージで、25%という還元率が設定され、最大5000円分のポイントが付与される。もともと東京大会後の消費を活性化しようという事業だったため、実施は9月からだが、申し込みは7月にスタートする。

ポイント還元が終了し、オリパラ需要がなくなる中、「消費喚起」「キャッシュレス推進」に「マイナンバーカード普及」をあわせて狙おうという「マイナポイント」。新たな官製キャンペーンが幕を開けることになる。

【執筆:フジテレビ解説委員 サーティファイド ファイナンシャル プランナー 智田裕一】