15分以上の接触をスマホが記録

感染拡大を防ぐ一手となるか。

安倍首相が言及した接触確認アプリの詳細が26日発表された。

アプリはどのようにして感染を防ぐのか。

まずは、アプリをダウンロードする。

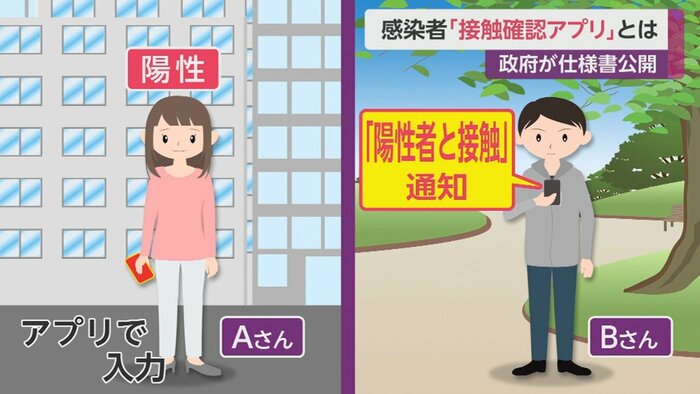

例えば、アプリを利用している人同士が1メートル以内の距離で15分以上一緒にいると互いのスマホがBluetoothで交信。接触として記録される。

仮にAさんの感染が確認された場合、Aさんがアプリで陽性であることを入力すると、接触した記録があるBさんに感染者が特定できない形で接触があったことを知らせる通知が届く。

通知を受けたBさんは、保健所に連絡をして検査を受けるなど次の行動につながることから、感染拡大抑止の一手として期待されている。

竹本IT政策相:

個人情報が絶対外に漏れないという配慮をしながらやっていきたい。政府が(薦めて)言うことで、“安心感”をもって使っていただける。

街の声「国がやることはエラーが多い」

導入に当たっては個人情報への配慮を強調するが、街では。

20代:

アプリを入れるだけは入れてみて、そこはやりたいなとは思う。

50代:

どうでしょうね。ちょっと考えるかもしれない。若い人はさーっとできるかもしれないけど。

20代:

個人情報の問題もあると思うのでその点がクリアになればいいんじゃないか。結構、国がやるのってエラーとか多い。その辺は心配だと思う。

20代:

自分なりに対策しているのでアプリを入れようとは思わない。監視社会になりかねないのでどうなのかなと思う。もうちょっとほかにやり方があるんじゃないかなと。

人口の6割以上が利用しないと効果がないと言われている接触確認アプリ。政府は積極的なアプリの登録と活用を呼びかけ、6月中旬の公開を目指して開発を進める方針。

個人情報を預ける“利便性”と“怖さ”

三田友梨佳キャスター:

接触確認アプリについてテクノロジーに詳しいIoTNEWS代表の小泉さんに伺います。

この取り組みはどのような印象ですか?

IoTNEWS代表・小泉耕二氏:

緊急事態宣言が出た直後であればダウンドーロした人も多かったと思いますが、現状宣言が解除されているのでタイミング的には遅いのではないかという印象があります。

本来自動的にやった方がいいことも実はありますが、いろいろな意図もあってかと思いますが、人が意識的に操作しないと使えないアプリになっているところも、その結果利用度が下がる懸念も感じています。

三田友梨佳キャスター:

確かにそうですね。プライバシーや個人情報の扱いについてなどクリアすべき課題は多そうですね。

IoTNEWS代表・小泉耕二氏:

どういう情報は取得して良いのかとか個人情報は先に解決しておくべきだったのではと感じています。結局個人情報の問題を解決していないのにとりあえずアプリだけ作ろうという話になってしまったがために、自動的にできた方がいいことができない状態になってしまっています。

10万円の支給が遅れているという話もあると思いますが、こちらもマイナンバーカードと個人の口座番号が紐付いていないという問題が言われていますが、個人情報を国に預けることで得られる利便性と逆にその怖さですね。そういったところをこの機会に話し合う必要があると感じました。

三田友梨佳キャスター:

国民のために行うことが行き過ぎた監視統制にならないようにすることも必要だと思いますし、使う人が多ければ多いほど有効なツールだけに安心を担保した上でどれだけ導入や利用手順を簡素化できるかがカギになりそうですね。

(「Live News α」5月26日放送分)