新型コロナウイルスの感染拡大で、私たちの生活、国や企業のかたちは大きく変わろうとしている。これは同時に、これまで放置されてきた東京への一極集中、政治の不透明な意思決定、行政のペーパーレス化や学校教育のIT活用の遅れなど、日本社会の様々な課題を浮き彫りにした。

連載企画「Withコロナで変わる国のかたちと新しい日常」の第9回は、新型コロナウイルスとの闘いの中でいま注目を浴びている「神奈川モデル」を取り上げる。なぜ神奈川は全国に先駆けてコロナと闘う医療体制を構築できるのか。神奈川県の黒岩祐治知事にインタビューした。

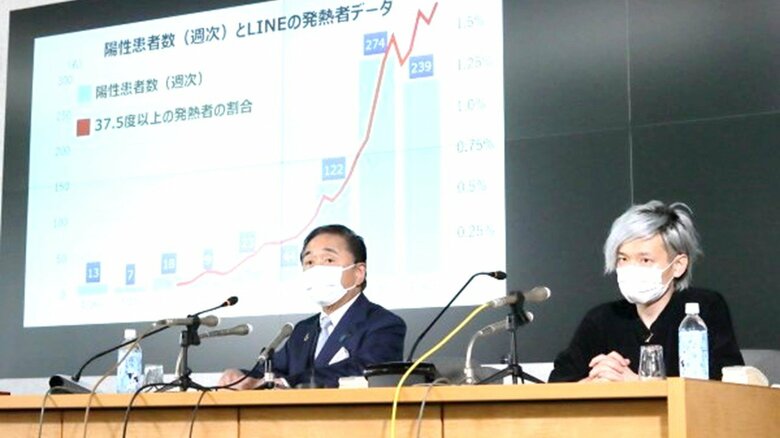

LINEを活用して感染防止と出口戦略

神奈川県では新型コロナウイルスの感染拡大による医療崩壊を回避するため、まだ緊急事態宣言が発出されていない3月に「神奈川モデル」を構築した。

「神奈川モデル」では、患者を重症、中等症、無症状・軽症に分け、中等症患者を集中的に受け入れる「重点医療機関」を設定して、重症と中等症の患者数の規模を目安にフェーズを定めて医療体制を構築している。

――先日神奈川県の顧問をされている慶応大学宮田教授から、神奈川県では全国に先駆けてLINEと提携し、医療データを活用している話を伺いました。LINEと神奈川県が連携するきっかけは何だったのですか?

黒岩氏:

LINEとは以前から連携協定を結んでいました。「マイME-BYOカルテ」や「LINE Pay」を使って税金を支払うシステムも全国で初めて導入しましたし、いじめやDVの相談事業も行っていました。その延長でコロナの問題が起きたとき、宮田教授とLINEが一緒になってコロナのLINEパーソナルサポートを作ってくれました。

――この取り組みはいま全国に広がっていますね。

黒岩氏:

いま利用者が約70万人いますが、回答に住所の郵便番号を入れるので、地域別に医療データを分析しています。これによって地域別の感染防止対策や、これからは出口戦略にも活用できます。これは、全国知事会を通じて全国の知事にご紹介したところ、いま20を超える都道府県で活用しています。

――黒岩知事はフジテレビのキャスター時代から医療問題に取り組んでいました。こうした取り組みが「神奈川モデル」につながったというかたちでしょうか。

黒岩氏:

神奈川ではこれまでも、「いのち輝く神奈川」、「ME-BYO(未病)」などヘルスケア政策に重点をおいてきたので、庁内にしっかりした体制があり、外部の優秀な人脈がありました。ですので、ヘルスケア担当のメンバーがそのままコロナ対策に移ったかたちです。

たとえばいま注目を浴びているアビガンですが、もともとは神奈川県の京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区を活用し、革新的医薬品を開発しようと、富士フイルムと一緒に最初に海外展開支援に取り組んだのがアビガンだったのです。

アビガンは神奈川県の特区から生まれた

――アビガンは神奈川生まれだったのですね。

黒岩氏:

市場に出さないで、新型インフルエンザが流行し、いざという時のために200万人分の備蓄をするということになっていたのですが、今回中国でアビガンが効いたという話になって、「それならば」と国に早期承認を求めたわけです。

それと同時に、本来、抗インフルエンザ薬であるアビガンは、新型コロナウイルス感染症の薬事承認をされて初めて使えるのですが、コンパッショネート使用=人道的使用としてやるべきだと神奈川県が国に提案し、加藤厚労大臣がすぐやろうということになりました。観察研究と言われているのが、それですでに3千例になっていると聞いています。

――神奈川県の特区が、対コロナの最前線基地になっていると。

黒岩氏:

もうひとつ、これも特区で神奈川県の衛生研究所と理化学研究所が、スマートアンプ法という技術を用いて新型コロナウイルスを迅速に検出できる方法を開発しました。これはもともとジカ熱やデング熱の検出法でしたが、コロナに使えないかと研究を加速し、コロナに使えることがわかりました。国からも行政検査として認められて、まだ薬事承認はされていませんが、すでに保険適用されています。

さらに実証研究を進める中、このスマートアンプ法を使った検査技術をアタッシュケース型の検出機械として、検体を取ってその場で検出できるものにも取り組んでいます。PCRでは検出に2時間程度かかりますが、スマートアンプ法では10分から30分程度で検出できます。検体を取った場所で検出できる圧倒的なスピード感で、いま最終段階まできています。

解除や再指定の「神奈川モデル」は?

――LINEやアビガンなど、これまでの神奈川県のヘルスケアや医療への取り組みが、コロナの感染対策につながっているのですね。

黒岩氏:

LINEもそうですし、毎日県内の250の医療機関にどのくらい病床が空いているか、医療体制がどうなっているか、いち早く調査し発表してきました。この動きはいま国が全国に対して行っていて、コロナとの闘いでは神奈川が流れを先導してきた自負があります。

新たに「C-CAT(コロナ・クラスター・アタック・チーム)」も設置しました。医療機関や福祉施設でクラスターが起き、対応している保健所の手におえない場合、保健所からの介入依頼を受けて、C-CATが現場に飛んでいきます。そこでゾーニングなどの感染症指導を行ったり、必要に応じてDMATによる医療支援を行います。これも神奈川県が初めてだと思います。

――緊急事態宣言の一部自治体での解除について伺います。神奈川県は大阪府が「大阪モデル」を発表したように、今後解除や再指定の神奈川独自の基準を出す予定はありますか?

黒岩氏:

それについてはずっと検討していますが、いまは国に先んじて基準を出す方向は考えていません。患者数は減少傾向にありますが、欧米で起きたような医療崩壊や患者の爆発的増加はいつ起きるかわからないという緊張感はあります。ですから「出口につんのめってはいけない」という気持ちがあって、慎重に緩めてダメならすぐ戻せるような感じで行くのかなと思っています。

神奈川版「新しい日常」の姿は?

――都道府県をまたぐ移動について、知事会では緊急事態宣言解除後も自粛を求める方針で一致しました。黒岩知事は自ら「神奈川に来ないでください」と訴えていましたが、この自粛は続けざるを得ないと思いますか?

黒岩氏:

どうやって緩めるのかは非常に難しい問題です。これまで神奈川県では県外や海外に「たくさん来てください」と観光誘致をしていたわけですが、いまコロナ前に戻すのは難しいと思います。ですので、いま出口を探すときに、コロナ前に戻る発想だけでなく、新しいライフスタイル、ニューノーマル=新しい日常を模索するのもありだと思います。

――新しい日常としてどんなイメージがありますか?

黒岩氏:

たとえば箱根の宿では、長期滞在してオンラインで仕事をしてくださいというのもこれからはありえます。今までの観光とは違うスタイルですが、箱根の旅館業が新しい日常の中で生まれ変わるチャンスかもしれません。あらゆる業態でチャンスとなる出口戦略を、これから探らないといけません。

9月入学は来年からで議論するべき

――神奈川県では5月31日まで学校の再開はしないと発表していますが、学校再開の基準はありますか?

黒岩氏:

11日の時点で感染者がゼロの自治体から、学校再開の要望がありました。しかし小学校の児童は歩いて通えますが、県立高校の場合は電車通学があります。地域の教育委員会や保護者、生徒みんながいいと言うなら、地域別に緩めるのはこれからありえるかと思いますが。

――いま知事会の中では「9月入学」を求める声があがっています。黒岩知事は9月入学をどう考えていますか?

黒岩氏:

基本的に賛成です。9月入学については昔から国際的に合わせた方がいいなと思っていました。県立高校の国際交流でも、半年のズレがネックになったこともありましたから。

かつて東京大学が旗を振ってもなかなか出来なかった大改革なのですが、この時期だったら導入するチャンスかと思います。

――年内の9月入学への制度変更は拙速との意見もあります。

黒岩氏:

9月入学は社会全体の構造にリンクしているので大変だとは思いますが、やるのかやらないのかと議論を始めたら時間がかかるので、やると決めて何が課題でどうやればクリアできるかという議論の仕方はあるんじゃないかなと。

ただ、そうはいっても今年9月から導入となると、もう5月で時間は無いですし、これは無理だろうなと思います。いまいる子どもたちが1学年17か月として、来年9月から導入すれば出来るのではという方向で議論していくのなら、進めていきたいと思います。

「神奈川モデル」に当初は電話殺到

――思えば神奈川県は、横浜に停泊したダイヤモンド・プリンセス号の集団感染で、日本で最初の対コロナ最前線でしたね。

黒岩氏:

ダイヤモンド・プリンセス号における集団感染では、神奈川DMATの調整のもとで、県内の多くの医療機関が患者の治療を担ってくださいました。その中で、船内から搬送された患者の多くは、酸素投与等が必要な中等症の方で、こうした方々へ迅速に適切な医療を提供することが、非常に重要であったと聞きました。

――その知見をもとに生まれたのが「神奈川モデル」ですね?

黒岩氏:

それまでは患者の症状に関わらず、分散して病院に搬送していたのですが、そうするとあっという間に医療がひっ迫し、院内感染の危険性も高まります。そうなってはいけないので、患者が大量発生していないうちに、最悪の事態を想定して整備したのが「神奈川モデル」です。

神奈川県では、中等症の患者を集中的に受け入れる「重点医療機関」を設定し、重症化した患者は高度な医療機関に搬送し、無症状・軽症の患者は自宅か施設で療養いただきます。「神奈川モデル」では、患者の状態に合わせて流れを決めるのです。

――「神奈川モデル」を作り始めた当初は、どのような反応がありましたか?

黒岩氏:

重点医療機関を作るのは、最初大変でした。「その病院の医療関係者が全員辞めるのではないか」、「地元住民が猛反発するのではないか」との心配もありましたが、これはやらざるを得ないと押し切りました。4月1日に、県立循環器呼吸器病センター、県立足柄上病院、そして国立病院機構相模原病院の3病院を重点医療機関として発表しました。

循環器呼吸器病センターには発表当初電話が殺到し、副院長は私を恨んだと言うことです。ところがいまは、「神奈川モデル」が全国から注目されるようになり、加藤厚生労働大臣も視察に訪れ、地元からも応援されてスタッフのみなさんは非常に誇りをもって働いているようです。

子どもや精神疾患のある患者への「神奈川モデル」

――神奈川県は、精神疾患のある患者に対応する施設を整備したと聞きました。

黒岩氏:

また、精神疾患の重症患者が感染した場合を想定し、精神科コロナ感染の「神奈川モデル」をつくりました。精神疾患の専門家はコロナの対応はできませんし、コロナの専門家は重症の精神疾患には対応できません。そこで、神奈川県立精神医療センターと湘南鎌倉総合病院が提携しました。湘南鎌倉総合病院の近くに整備を始めたプレハブの病棟のうち1つを精神疾患のある患者の病棟にします。

――12日の記者会見では、乳幼児を含む子どもの中等症患者を受け入れる「小児コロナ受入医療機関」を設置すると発表しましたね。

黒岩氏:

子どもの場合は県内を7つのブロックに分け、ブロックごとに小児医療拠点病院を指定し、そこがヘッドとなって、「小児コロナ受入医療機関」を決めて対応します。また保護者が陽性だった場合、乳幼児の場合には陰性であっても「小児コロナ受入医療機関」、または県内3カ所の児童福祉施設で受け入れます。

PCR集合検査場を県内20カ所目標

――神奈川県の病床の使用率はいまどのような状況ですか?

黒岩氏:

神奈川県では病床の確保が進んでいます。例えば中等症の患者を集中的に受け入れる「重点医療機関」の病床は、いま1200程度確保しています。病床を使用している患者は94人(5月11日現在)なので、使用率は8%台です。1200のうち既にコロナ患者用として稼働している病床は241ですが、これを分母とした場合でも使用率は39%です。

軽症の患者はこれまで自宅か療養施設となっていますが、湘南国際村センターやアパホテルなど県内で2303室を借り上げています。施設にいる患者は60人程度なので2000以上余裕があります。

――神奈川県ではPCR検査はどのように行われていますか?

黒岩氏:

いま「神奈川モデル・ハイブリッド版」の整備を進めていて、医師会や市町村と連携してPCR集合検査場を作っています。ドライブスルーやウォークスルーなど、それぞれの地域がやりやすいかたちでやってもらっています。いま県内のPCR新規検査数は1日200から300件ですが、集合検査場を5月中に17か所に増やす見込みで、目標の20か所までいけば、1日600から700件程度の検査が可能になります。

――新型コロナウイルス対策もまだまだ気を緩めるわけにはいきませんね。貴重なお話、ありがとうございました。

【聞き手:フジテレビ 解説委員 鈴木款】

(5月12日 神奈川県庁にいる黒岩知事をオンラインで取材)