2021年7月、福岡県中間市で5歳の園児が保育園の送迎バスに取り残され、熱中症で亡くなった。この事故を記憶している人は多いことだろう。

このようなことが再び起こらないよう、子どもがバスに置き去りになることを防ぐ装置の開発が福岡県で進んでいる。

直方市で電子機器の設計・開発を行う株式会社サイバネテックが、「幼稚園バス等を対象にした置き去り検知システム」を試作し、近隣にある幼稚園の協力を得て実証実験を実施。

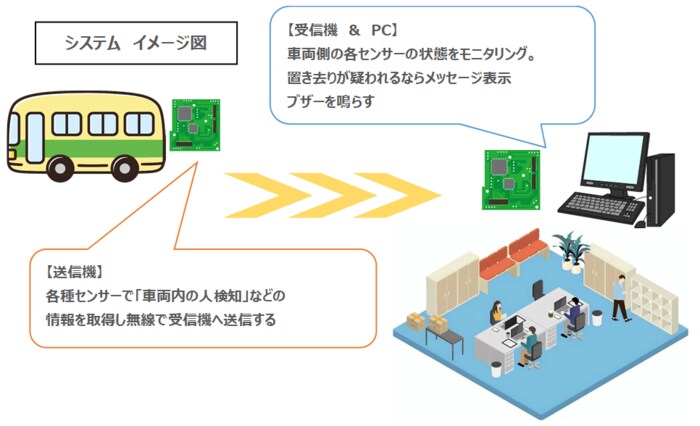

システムは車内の状況を知らせる「送信機」をバスに取り付け、幼稚園の事務所などに設置した「受信器」からモニタリングを行う仕組みだ。

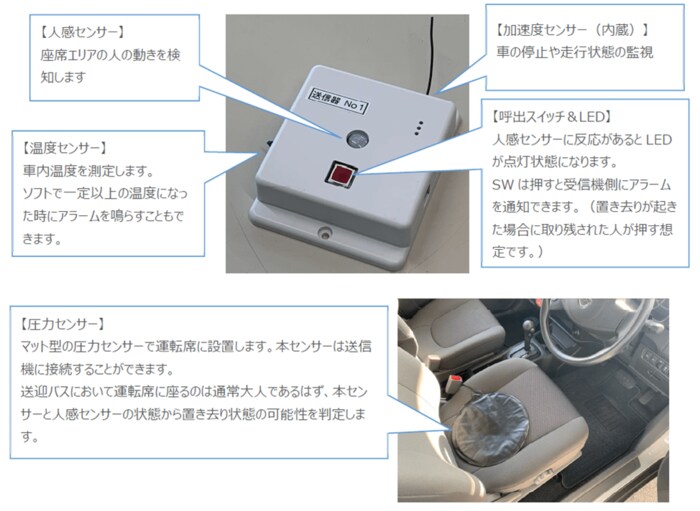

送信機では「人感センサー(座席に人がいるか検知)」「加速度センサー(走行状況を知らせる)」「温度センサー(車内の気温を測る)」「圧力センサー(運転席に人がいるか検知)」の4種類のセンサーについて、これらの情報を一定周期で受信機に無線で送信。

さらに、車内での緊急事態を伝える呼び出しスイッチも搭載している。

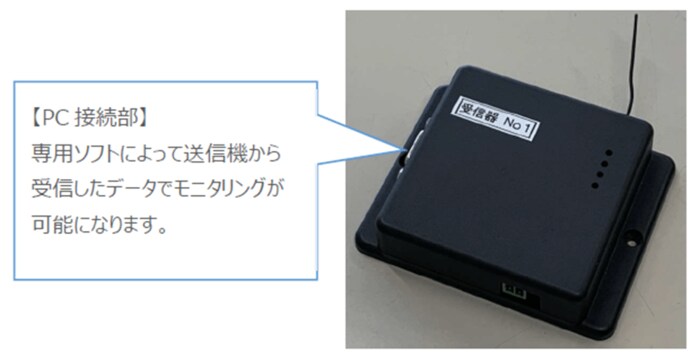

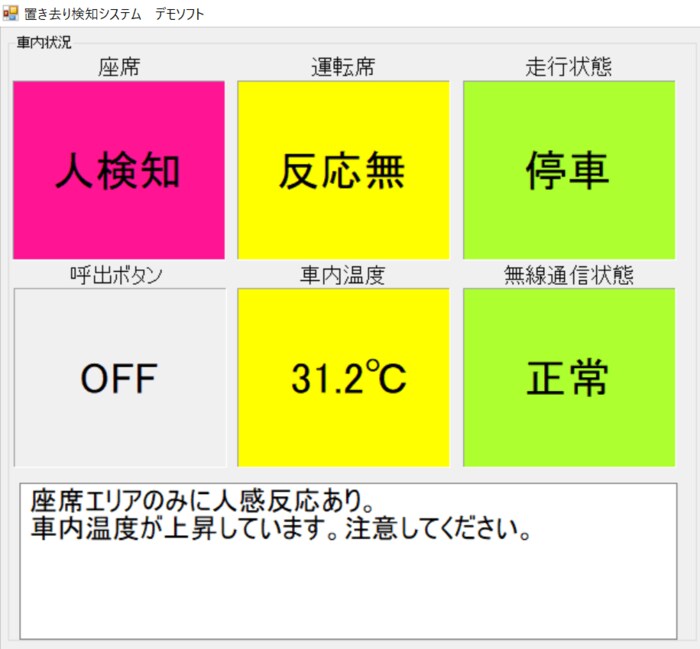

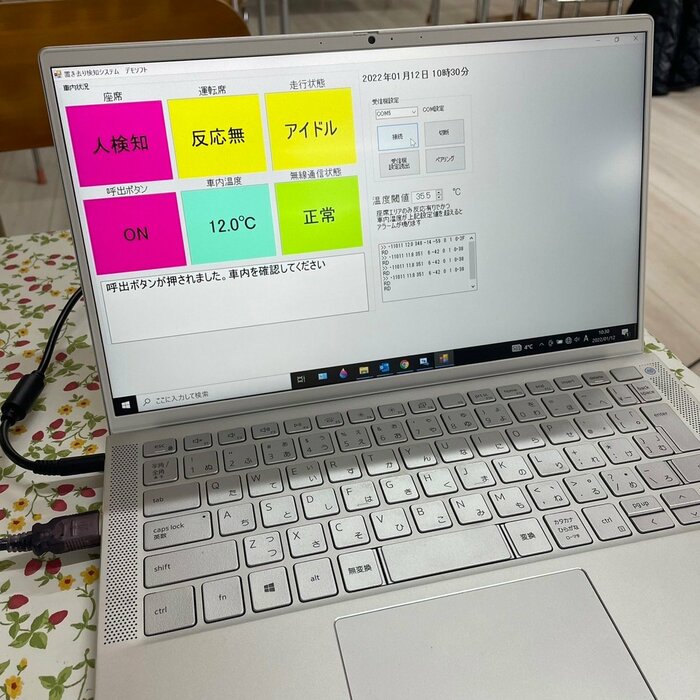

受信機は、パソコンと接続することで車内の様子をリアルタイムで状況を把握することが可能。例えば、バスの停車中に運転席に人がいて、他の座席に反応がなく温度も正常なら、パソコンの表示は全て緑色になる。

これが、停車中の運転席に人がおらず、座席に人がいて車内温度が上昇していると、赤や黄色の表示に切り替わり、置き去りの可能性があると注意を促すメッセージが表示されるのだ。

また送信機の呼び出しスイッチを押すと、受信機側のパソコンからアラーム音が鳴り、置き去り発生時には外部に状況を知らせる手段になる。

同社は昨年から実証実験を数回行っており、様々な状況をシミュレーションしている。1月12日の実験では、園から100mほど離れた場所で、バスに1人残った園児が呼出ボタンを押すと、受信機に繋がったパソコンから、注意を促すメッセージとアラーム音が鳴ることを確認。周囲に緊急事態を伝えることに成功した。

ちなみに、同社によると受信機と送信機が5kmほど離れていても通信可能なことを確認しているという。

拒否感を持たれないようにシンプルな仕組み

このような装置で、悲しい事故が防げるのであれば嬉しいことだ。実用化までのハードルなどをサイバネテックの担当者に聞いてみた。

――このシステムを作ろうと思い立ったきっかけは?

2021年7月に近隣の中間市で起きた送迎バスの園児置き去り事故がきっかけです。福岡県では2007年にも北九州市で同様の置き去り事故が起きております。過去に同様の事例があったにもかかわらず事故が起きてしまいました。

管理体制を徹底し事故を防ぐことも大事ですが、万が一起きた場合に早期に発見、対応できるような仕組みを考えることも必要ではないかと思い、本システムの開発に着手いたしました。

――開発で心がけたことは?

電子機器に馴染みのない方が「難しそう」「よく分からない」といった拒否感を持たないように送信機は車に設置するだけ、受信機もPCと接続してソフトを立ち上げるだけで簡単に使用できるようなシンプルな構成を目指しました。また導入コストも極力低コストになるように配慮しています。

――監視カメラや会話機能はない?

置き去りが発生する状況はエンジンが停止している場合が多いはずです。その際、本システムは車のバッテリーからの電力供給のみに頼ることになりますので、カメラ等の設置は難しいかなと判断しました。

また音声、映像のデータをリアルタイムでクリアに無線で伝えるためにはそれなりの環境も必要になります。コスト面からも弊社が目指す方向性とは一致しないとの判断から今回の試作では採用しませんでした。

――通信の仕組みは?

電波法の規格に適合した特定省電力無線ユニットを組み込んでおり無線通信を行います。弊社システムは敷地内駐車場に停車中のバスと事務所間での通信を想定しており、長距離通信は現時点で対象にしていません。

通信距離ですが、最新の評価で見通しであれば5km程度まで通信できることを確認しておりますので、敷地内という条件であれば十分な距離かと考えています。試作は1対1通信ですが、将来的には複数台のバスへの対応などを考え無線ユニットを複数使用した小規模なネットワークを構成してデータ通信を行うことも検討しています。

――送信機はどこに設置する?

今回の実証実験では極力座席エリア全体をカバーできるような位置(運転席の裏のスペース)に設置しました。ハイエースタイプの送迎バスでしたら最後部の座席でも問題なく検知はできました。送迎バスにも様々なタイプがあるのでどこに設置することが効果的か等も今後の実験を通じて確認していきたいと思っています。

「みんなが車内の状況を共有できる」と好反応

――実証実験で、幼稚園の先生や園児の反応は?

現場の先生方からはシステムについて「バスにいなくても車内の状況が確認できるのが便利」「みんなが車内の状況を共有できる」といった感想を頂き、人による監視体制の徹底+電子技術を活用することでより効果的な対策につながるのではというイメージを共有頂けたのではないかと思います。

――実用化までの検討点は?

夏場高温になった車内での動作検証等を実施する予定はありますが、本システムの実用化はまだ未定です。価格も未定となります。現段階ではこうした弊社の取り組みをメディアの皆様に取り上げて頂くことが事故の風化を防ぎ、事故対策につながると考えております。

たしかに、この装置があれば、車内の異常を外部から気が付くことが出来そうだ。実用化は未定とのことだが、痛ましい事故が二度と起こらないよう早急な開発を期待したい。