目的地が近い客同士で乗車することで、運賃を割り勘にする「相乗り」。そんな「相乗りタクシー」を、制度として国土交通省が11月1日に全国で導入した。

「相乗りタクシー」とは、スマートフォンの配車アプリなどを通じて、目的地の近い旅客同士を運送開始前にマッチングし、タクシーに相乗りさせて運送するサービスのこと。

国交省は、利用者が安心してタクシーの相乗りを利用できるよう、「相乗りタクシー」に関する一定のルールを定めた、新たな制度を導入した。

タクシーの事業者にとっては、新たなタクシー需要を喚起することが期待されている。一方で、見知らぬ人とタクシーに同乗するため、利用者同士のトラブルを懸念する声もあがっているという。

たしかに、割安でかつ安全に目的地に着くことができるのであれば、「相乗りタクシー」を利用してみたい人もいることだろう

では、サービス開始時期はいつ頃になるのだろうか? また、トラブルを防止するため、どのような対策を考えているのか? 国交省の担当者に話を聞いた。

これまで“相乗りタクシーの”ルールはなかった

――そもそも、タクシーの相乗りは禁止されていたの?

法令上、タクシーの相乗り自体が禁止されているわけではございません。

――では今回、新たな制度を導入した理由は?

これまで、タクシーの相乗りのルールはありませんでした。

ルールを整備することで、利用者が安心して、タクシーの相乗りを使えるようになり、また、運賃を按分(=基準となる数量に比例して物を分けること)するため、割安でタクシーを利用できるようになります。事業者にとっては、新たな需要を喚起できると考えています。

アプリはタクシー会社が開発

――どのような仕組みを想定している?

スマホのアプリなどを活用した仕組みを想定しています。具体的な仕組みは、各事業者が開発を進め、順次、導入されます。

――アプリはタクシー会社がそれぞれ開発するということ?

タクシー会社が開発します。国土交通省は開発しません。

――相乗りの人数は、何人を想定している?

事業者が決めます。

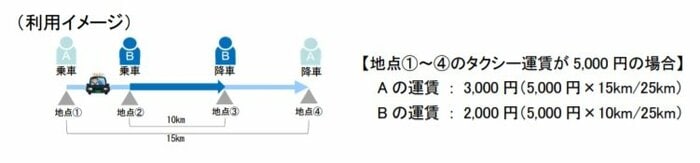

――運賃はどのように分ける?

乗車距離によって、按分します。アプリで事前に料金を決定することを想定しています。

トラブルを防止するための対策

――利用者同士のトラブルを防止するため、どのような対策を考えている?

国土交通省はトラブル防止措置として、タクシーの事業者に以下の通知を出しています。

(1)運送開始前に相乗り旅客が予め確認・承諾する内容について

費用負担、事故時の補償等の条件その他相乗り旅客の運送によるトラブルを防止するために必要な内容(例:異性同士の相乗り旅客の同乗、使用する車両の種類等)を設定することとする。

(2)目的地の設定に関する取扱いについて

相乗り旅客が個々に希望する目的地までの運送が行われる場合、相乗り旅客に対して、目的地の設定によっては自宅や勤務先等の所在地を知られるプライバシーのリスクがあることを予め注意喚起することとする。

(3)相乗り旅客の誤乗車の防止について

相乗り旅客を運送する運転者は、誤乗車を防止するため、乗車しようとする相乗り旅客が運送の引受けを申し込んだ本人であることを乗車時に確認することとする。なお、ID番号等の確認によることも差し支えなく、必ずしも氏名を確認する必要はない。

タクシー事業者は、これらの措置を講じつつ、トラブルの防止に努めるものとし、特段の注意を払わなかったことによって、利用者の利便を阻害する事実がある場合には、事業改善の命令の対象となります。

サービス開始はおそらく数カ月後

――11月1日から運用が可能になったが、すでに運用しているタクシーの事業者はある?

ないと思います。

――実際のサービス開始はいつ頃になりそう?

おそらく、数カ月後になると思います。

スマホアプリを開発する必要などもあるためか、おそらく数か月後からサービスが開始される「相乗りタクシー」。利用者同士のトラブルは心配だが、タクシーの各事業者が国交省の通達に書かれた防止措置を講じて、安全・安心な運用にしてほしい。