シリーズ・東日本大震災から10年。今回は宮城県内の水産業の復興の課題について。

壊滅的な被害を受けた水産業を復興させようと、宮城県内では、全国で初めて「水産業復興特区」が導入された。民間の力で新たな担い手を増やし、浜に活気を取り戻そうと模索が続いている。

漁業者の高齢化と後継者不足

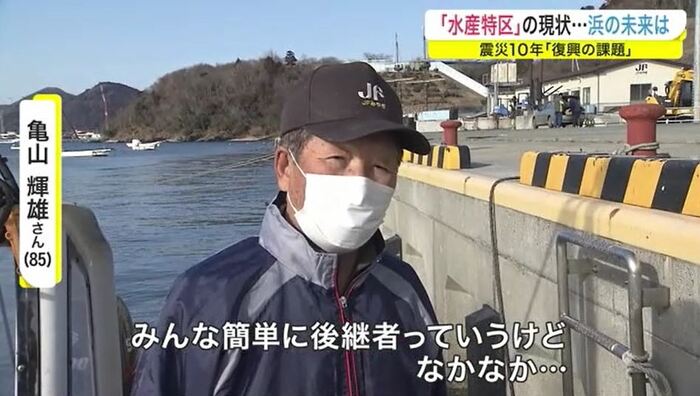

宮城・石巻市の佐須浜。カキの養殖を営む亀山輝雄さん(85)。10年前の津波で船も、道具もすべて流された。亀山さんは決して少なくない資金をつぎ込み、漁を再開したが、跡を継ぐ人はいない。

亀山輝雄さん(85):

みんな簡単に後継者というけど、なかなか…仕事がつらいもんだからさ

宮城県内の漁業者の数は、震災前の2003年、1万1449人だったが、その後1万人を割り込み、2018年には6224人にまで減少。減少傾向が続いている。

一方で、全体の漁業者に占める60歳以上の割合は増え続け、2018年には約半数を占めた。

高齢化と後継者不足。東日本大震災は、宮城県内の浜が抱えていた課題に拍車をかけた。

亀山輝雄さん(85):

なんとか10年、いまのやり方でいいかなと。どうせ後継者いないし

全国で初導入「水産業復興特区」の未来と課題

記者リポート(2011年3月):

こちら桃浦にきました。こちらもほとんど壊滅状態です

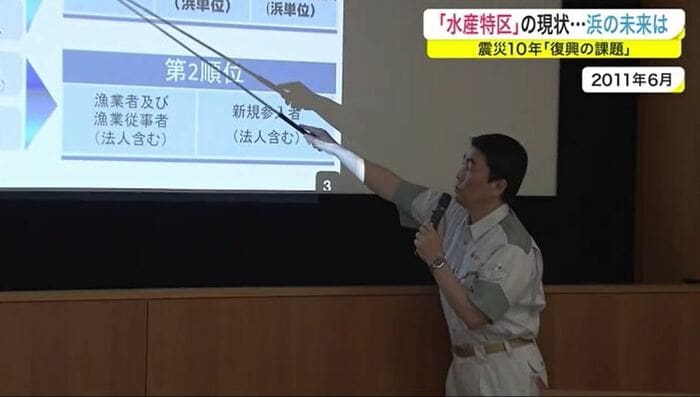

宮城・石巻市桃浦。がれきで埋め尽くされたこの浜が、震災後、「創造的復興の象徴」といわれた。「水産業復興特区」が全国で初めて導入された。この仕組みは漁協に最優先で与えられていた漁業権を、民間企業にも同等に与えるというもの。この方針に対して、宮城県漁協は激しく反対。

宮城県漁協 木村稔 会長(当時 2011年6月):

強く抗議するとともに原点に立ち返り、改めて協議を最初からやり直すよう強く要求します

しかし、村井知事は民間資本を活用し、若い担い手を確保することで、浜を震災前の形に戻すのではなく、新たな浜の形を作ろうとした。

震災の翌年、桃浦に設立された合同会社は、その第一号だった。

宮城県内陸部、大崎市出身の嘉登清春さん(23)。5年前の2016年、海のそばで働きたいと生産部の漁師として合同会社に入社した。

合同会社では嘉登さんのような若い担い手を積極的に採用。しかし、漁師として採用した13人のうち、現在残っているのは嘉登さんを含めわずか4人。2020年度入社した3人は全員辞めてしまい、新たな漁業者の定着は順調に進んでいるとは言えない。

嘉登さんは、漁業を続ける大変さを身を持って感じていた。

嘉登清春さん(23):

成長しなきゃいけないっていうか、自分に成長しろと言い聞かせないとやっていけない。漁師の方たちに昔ながらのやり方を教えてもらって、自分なりに進化させたい

東日本大震災では宮城県内142ある漁港、すべてが被災。漁港の復旧にはハード面だけで、約3000億円の資金が注ぎ込まれ、目に見える復興は進んだ。

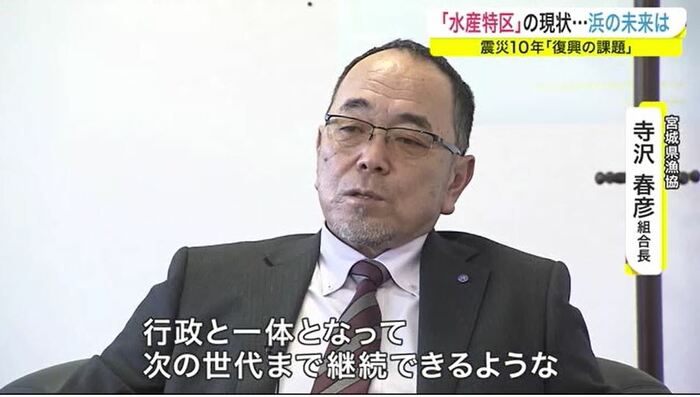

宮城県の漁業を支えてきた県漁協の寺沢晴彦組合長は、水産業の発展には、行政と一体となって知恵を出し合うことが必要だと訴える。

宮城県漁協 寺沢春彦 組合長:

激動の10年だった。行政と一体となって、次の世代まで継続できるような場所として育てていく義務が我々にはある。それは特区であれ、思いは一つ

海で生きる人。海を離れる人。それぞれが東日本大震災から10年を迎えようとしている。

(仙台放送)