プレスリリース配信元:Waterhuman株式会社

喪主経験者の約7割が「勤務先からの支援を望む」と回答。多死社会の到来と働く世代の高齢化で、企業内で忌引き休暇取得者が増加。“働く喪主”支援が生産性維持の鍵に。

Waterhuman株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役:新谷 覚亮)は、就業中に喪主を務めた経験のある方(以下、“働く喪主”)203名を対象に『忌引き休暇中の手続き実態と業務への影響』を調査。量(時間)と質(パフォーマンス・睡眠・メンタル)の両面で生産性の低下が確認され、さらに約7割が「勤務先からの支援」を望むことが明らかになりました。

◇ 調査の背景

- 2025年、団塊世代が75歳以上となり、日本は本格的な多死社会を迎えました。さらに人手不足を背景に労働者の平均年齢が上昇し、今後10年以上にわたって“働く喪主”が急増すると見込まれています。

- 近年の研究(※)では、家族の死別に伴う悲嘆が深いほど、仕事の生産性が低下し、精神的・身体的な不調や医療・福祉サービスへの依存が高まる傾向が示されています。こうした「死別の悲嘆」は、もはや個人の感情的問題にとどまらず、企業の業務や人員計画、健康経営にまで影響を及ぼす社会的課題となりつつあります。

- そこで本調査では「“働く喪主”が忌引き休暇中に直面する手続きの負担や業務への影響」を明らかにし、企業が従業員を支援する新たな仕組みを検討するための基礎データを提示することを目指しました。

※参考:カール・ベッカー(京都大学)ほか「How Grief, Funerals, and Poverty Affect Bereaved Health, Productivity, and Medical Dependence in Japan」OMEGA - Journal of Death and Dying(リンク)

◆ 調査結果

喪主を務めるのは、会社の主力として働く40代~50代に多く見られます。喪主として行う手続きは忌引き休暇中だけでは終わらず、復帰後もしばらく続くため、平日・休日のどちらの時間も少しずつ削られがちです。こうした作業の重なりに加えて、集中しにくい、眠りが浅いといった心身の変化も起こりやすく、業務パフォーマンスが一時的に下振れしやすい状態が続きます。

また、手続きの情報が分散しているために最初の一歩でつまずく人が少なくありません。全体の流れが見えない、行くべき場所が多い、手順の優先順位が分かりにくい、必要書類が分からない──といった点で迷いやすく、下調べだけでも時間を要する実態が浮かび上がりました。

- 量的な生産性低下(時間)

- - 手続きは“復帰してからも続く” 仕事に戻っても、役所や金融機関などの用事が少しずつ何度も発生します。

- - 多くは数十時間内だが、一部はとても長い ほとんどの人は限られた時間で終わる一方、ごく一部で非常に長くなるケースがあり、職場の調整が難しくなります。

- 質的な生産性低下(パフォーマンス・睡眠・メンタル)

- - 量と質のダメージが重なる ただ忙しいだけでなく、疲れやすい・集中しにくい・よく眠れないが重なり、しばらく仕事の生産性が低下した状況になります。

- - 人によって差が大きい 影響がほとんどない人もいれば、はっきり不調が出る人もいるため、一律ではない支え方が必要です。

- 支援ニーズ・利用実態

- - 会社の支援は歓迎ムード 多くの人が、会社が関わる支え(やることリスト、相談窓口など)に前向きです。

- - 必要なのは“まとめて分かる・まとめて頼める” 全体の流れがわかる手引きと、一か所で相談できる窓口へのニーズが強いです。

- - まれでも重いリスクに備える 数は少なくても、体調悪化や休職・退職に至る人がいるため、早めの手当てと無理なく戻れる仕組みが大切です。

調査対象:アルバイトを除く就業者(経営者、被雇用者など含む)として、就業中に喪主を務めた経験のある方

調査対象数:203

調査期間:2025年10月15日~10月22日

調査方法:インターネット調査

調査地域:日本全国

※%表示は小数点以下を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

◆ 調査結果の詳細

0) 回答者属性

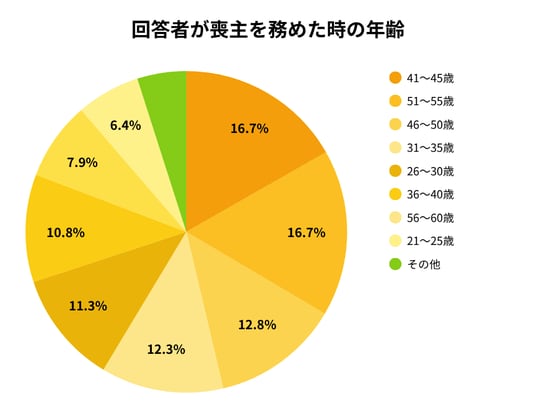

・就業中の喪主は主にミドル層。 喪主を務めた時の年齢は41~55歳が46.3%を占める。

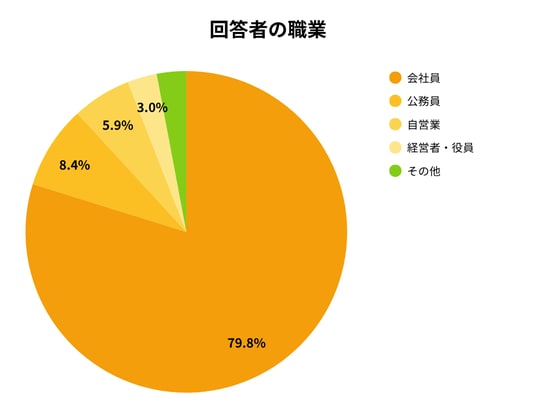

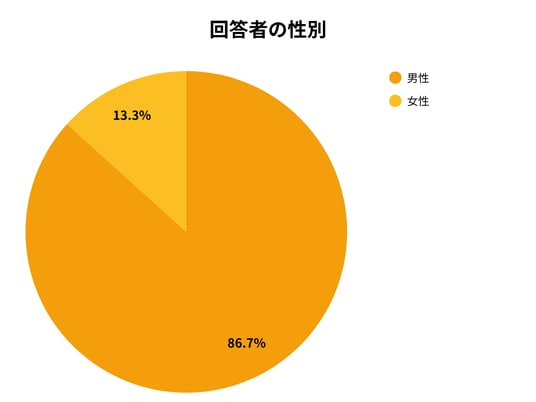

・回答者は会社員・公務員が中心(88.2%)、経営者・自営は11.8%。男性86.7%・女性13.3%。

回答者が喪主を務めた時の年齢

回答者の職業

回答者の性別

1) 量的な生産性低下(時間の損失)

・喪主としての累計作業時間は“40時間以内”が多数(75.9%)だが、長時間化の尾が長い。 累計100時間以上が5.4%も存在することに留意。

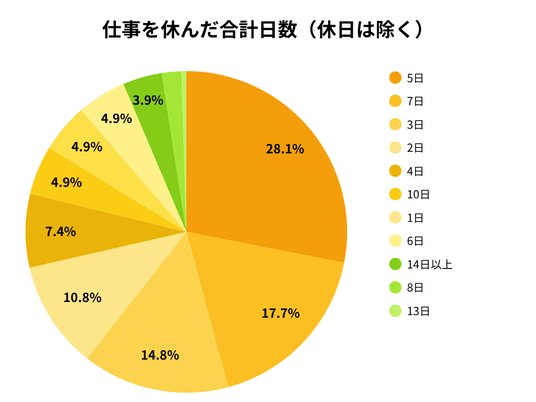

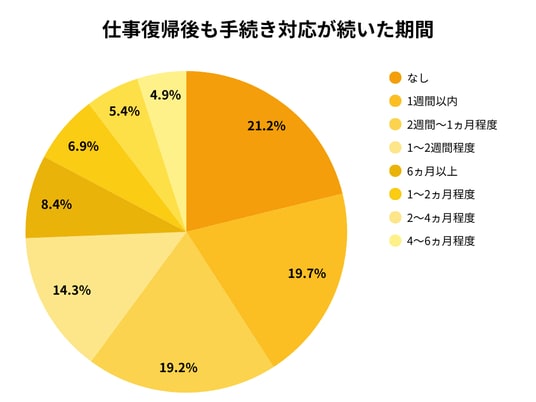

・忌引き休暇や有給などで仕事を休んだ日数は「5日」が最多(28.1%)で、10日以上が9.4%。また仕事復帰後も継続して対応した人の割合は78.8%で、その手続きが2か月以上続いた人は18.7%。

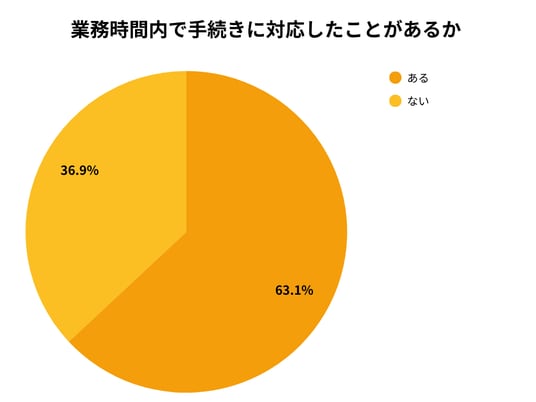

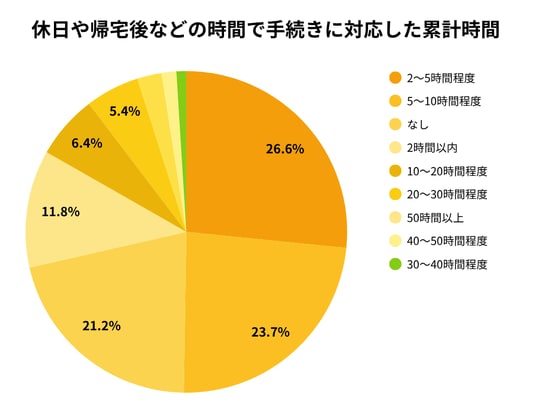

・業務時間内で手続きに対応したことがある人は63.1%、業務時間外での手続き対応も20時間以上が10.3%。

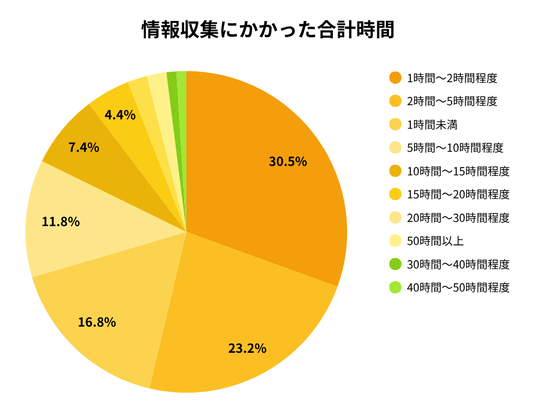

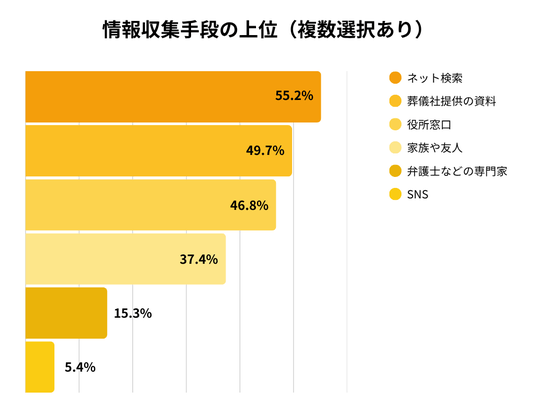

・情報収集は分散・非効率。 手続きの情報収集に5時間以上かかった人が29.6%、手段はネット検索が最多で55.2%、葬儀社提供の資料が49.7%、役所窓口が46.8%と続く。

喪主としての累計作業時間

仕事を休んだ合計日数(休日は除く)

仕事復帰後も手続き対応が続いた期間

業務時間内で手続きに対応したことがあるか

休日や帰宅後などの時間で手続きに対応した累計時間

情報収集にかかった合計時間

情報収集手段の上位(複数選択あり)

2) 質的な生産性低下(パフォーマンス・睡眠・メンタル)

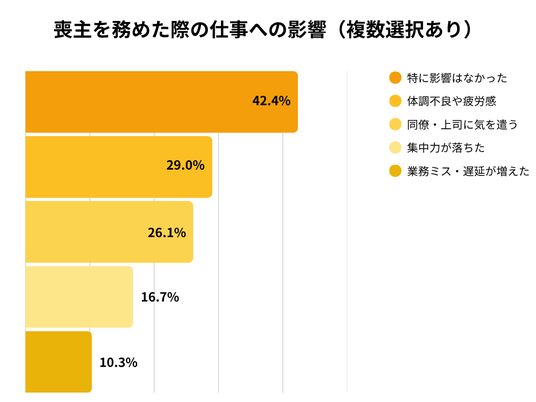

・喪主を務めた際の仕事への影響がなかった人は42.4%の一方で、体調不良や疲労感を覚えた人は29.0%、同僚や上司への配慮負荷は26.1%という結果。

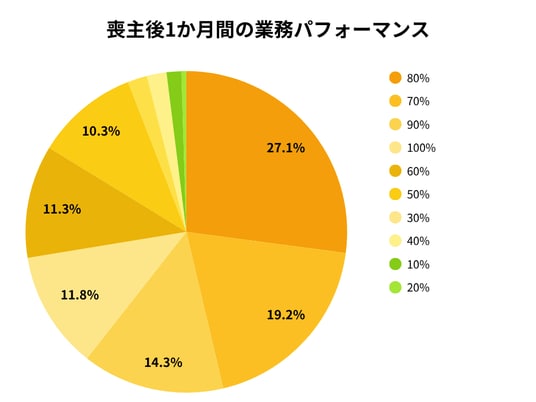

・喪主後1か月間の業務パフォーマンスは下振れ傾向。 80%が27.1%で最多、70%が19.2%、50%以下は16.7%存在する。

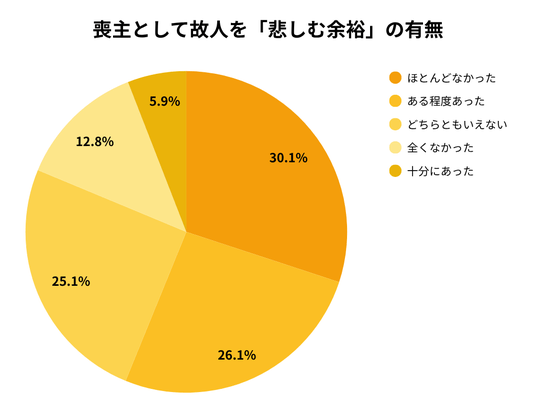

・悲嘆と余裕のギャップ。「悲しむ余裕が(全く / ほとんど)ない」が42.8%。

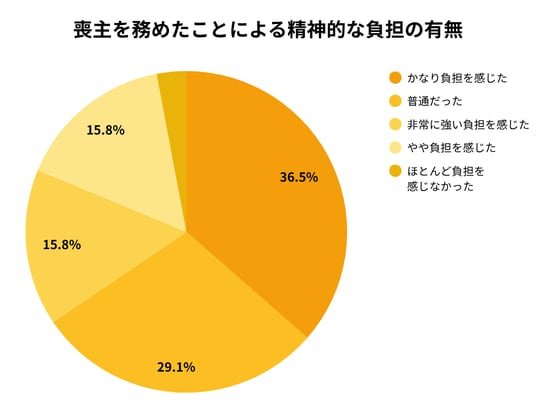

・精神的な負担は高位。 「非常に強い / かなり / やや」で68.1%が負担を報告。

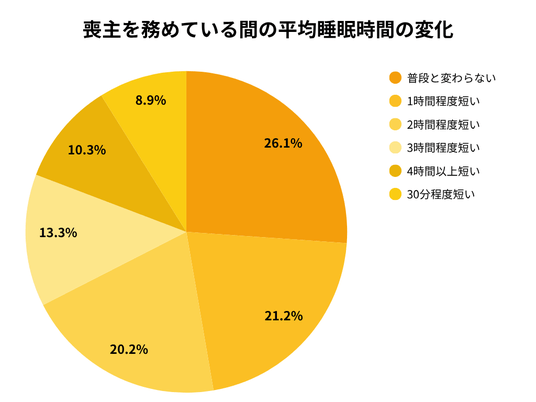

・睡眠は“短くなる”が多数派。73.9%の人が睡眠時間の短縮を感じている。

喪主を務めた際の仕事への影響(複数選択あり)

喪主後1か月間の業務パフォーマンス

喪主として故人を「悲しむ余裕」の有無

喪主を務めたことによる精神的な負担の有無

喪主を務めている間の平均睡眠時間の変化

3) 支援ニーズ・利用実態

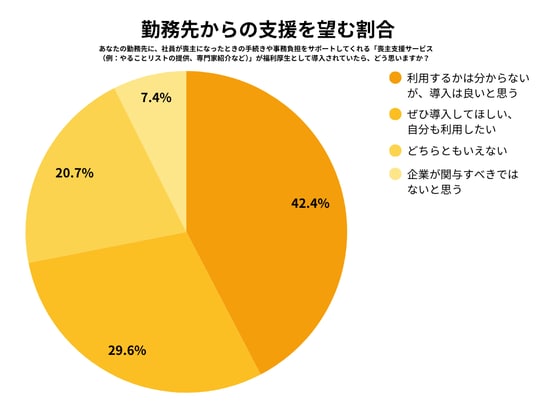

・勤務先からの支援に前向きが72.0%。

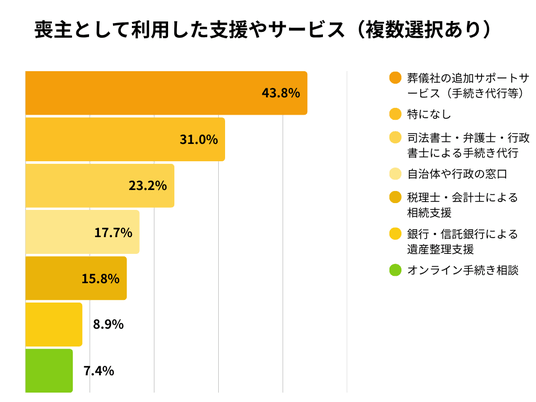

・喪主として支援を利用した人は69.0%。内訳は葬儀社の追加サポートが最多で43.8%、士業による手続きの代行が23.2%、自治体や行政の窓口が17.7%。

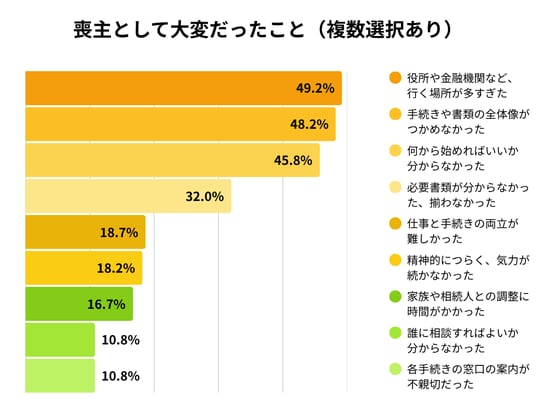

・喪主の手続きの課題は“行き先・全体像・着手”。「行く場所が多い / 全体像が掴めない / 何から始めるか不明」と答える人が約50%。

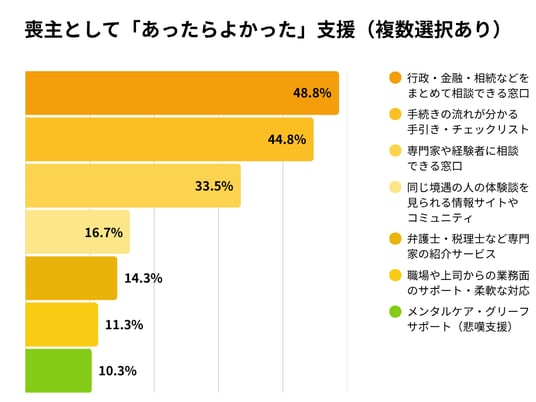

・喪主が望む支援は“ワンストップ×手引き”。 ワンストップ窓口とチェックリストの要望が約50%で、学習コストの高さの課題感を示唆。

勤務先からの支援を望む割合

喪主として利用した支援やサービス(複数選択あり)

喪主として大変だったこと(複数選択あり)

喪主として「あったらよかった」支援(複数選択あり)

新谷 覚亮(しんたに かくりょう)

■ Waterhuman株式会社 代表取締役 / 起業家僧侶 新谷覚亮のコメント家族を見送ることは個人の出来事に見えますが、現場では業務の途切れや判断の遅れ、無理な復帰など、組織の課題として表れます。私たちは“人の尊厳”と“仕事の継続”を二者択一にしない仕組みを社会に根付かせたいと考えています。

今回の調査で見えたのは、手続きの複雑さと情報の散在、そして“悲しむ時間が取りにくい”という現実です。企業がやることリストの提示、社内手順の標準化、外部専門家との連携、段階的な職場復帰を整えるだけで、従業員の負担は大きく減らせます。

多死社会を迎える日本において、忌引き支援は福利厚生の“加点”ではなく、健康経営と生産性維持の“前提”です。私たちは企業・自治体・専門職のみなさまと連携し、現場で機能するモデルづくりを進めていきます。

■ Waterhuman株式会社 概要

『世界の淀みを解消し、新しい価値がめぐる経済を創る』

「水は方円の器に随う」 ─この信念が、私たちのビジョンの根底にあります。水が器の形に適応するように、人間も環境や状況に柔軟に適応し、形を変えることができるという喩えです。

私たちの事業は、人々の発願から始まっています。その中で、従来の価値観に阻まれて発願が妨げられている状態を「淀み」と捉え、その淀みを解消する手段が事業です。

事業を通じて世界にポジティブな変化をもたらし、人々の創造性を解き放つことで、新しい価値がめぐる経済を創っていきます。

会社名:Waterhuman株式会社

代表者:代表取締役 新谷覚亮

設 立:2020年3月9日

所在地:東京都文京区千駄木1丁目22番23号

サイト:https://waterhuman.co.jp

事業内容:

・ライフエンディングプラットフォーム『アカシカ』の開発

『アカシカ忌引きアシスト - 忌引きの福利厚生』(https://bb.akashica.jp)

・新規事業立ち上げ支援サービス

・Webデザインの受託制作

本件に関するお問い合わせ先:

Email:info@waterhuman.co.jp

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

データ提供 PR TIMES

本記事の内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES (release_fujitv@prtimes.co.jp)までご連絡ください。また、製品・サービスなどに関するお問い合わせに関しましては、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。