一連の能登半島地震を受け、1年間能登半島沖で観測された地震データの解析結果が公表され、1年間観測された余震活動の範囲は本震直後の活動域と変わらず、新たな場所で地震活動の兆候は確認されなかったことが判りました。

東京大学地震研究所などのチームは2024年1月の能登半島地震の発生直後に能登半島の一連の地震活動を解明するため、震源近くの沖合に海底地震計を約40個設置し観測を続けてきました。

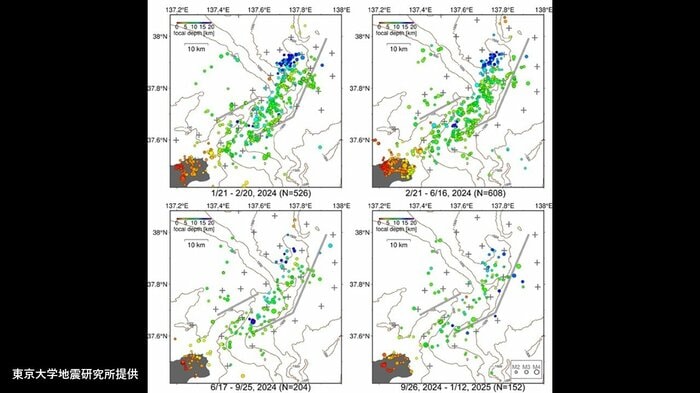

2025年1月に地震計を回収し、1年分の観測データを解析した結果が公表され、その後の余震は本震の震源域の範囲内で発生していたことがわかりました。

東京大学地震研究所の篠原雅尚教授は「震源が時間とともに移動すると新たな場所での地震を想定しなくてはいけないが、データから一連の能登半島地震が新たな場所で活動していないことがわかった」としています。

また、余震の回数も減っており、新たに群発が発生している様子は見られないということですが、震度1以上を観測し地震は4月も12回発生しており、依然として活発な状態は続いているということです。

能登半島地震は地下に流体が流れこんだことが原因の1つとも指摘されていますが、今後はさらに解析を進めて、地震発生のメカニズムや今後の見通しなどを明らかにしたいとしています。