1枚の写真から街を再発見!兵動大樹の今昔さんぽ。

兵動さんが手にした、1927年(昭和2年)に京都市左京区で撮影された写真。屈強そうな男の人がたくさん集まって、身長を測っているようですが、いったい何の写真なのでしょう?

比叡山のふもと、京都市の八瀬で聞き込みをします。

■「八瀬童子会」とは?

叡山電鉄の八瀬比叡山口駅の目の前にあるお食事処「八瀬平八」で、店主の園部泰史さんが、「もうちょっと奥へ行くと古い村がある。八瀬童子会というたかな、明治天皇やったかのお葬式とか呼ばれて行かはった人がいる。昔(天皇を)助けたとかいう話」と教えてくれました。

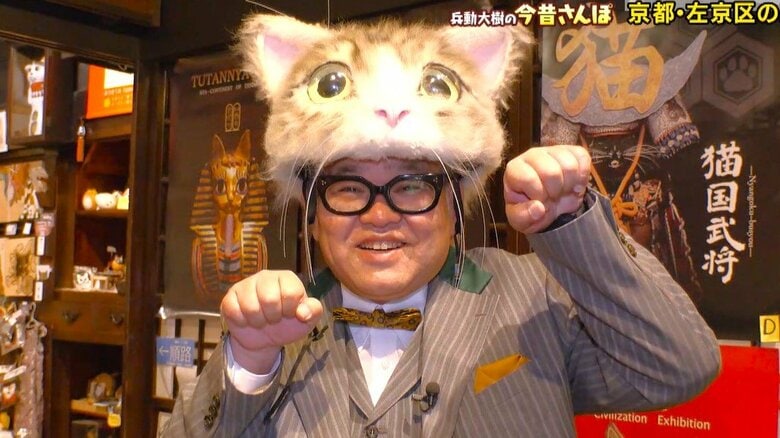

山の奥へ向かう途中に、「猫猫寺(にゃんにゃんじ)」という猫をテーマにしたお寺風ミュージアムを発見。副館長・加悦順子さんは、「八瀬童子という方たちが、昔、天皇の棺を担ぐことを唯一許された」と聞いたことがあるといいます。

■天皇を助けて特別な役目を担うことになった「八瀬童子」

いよいよ、八瀬童子会の会長・玉川勝太郎さん(83)に話を聞くことができました。

「八瀬童子会」が発足したのは昭和2年。「八瀬童子」とは比叡山延暦寺に奉仕をする八瀬村の人たちでした。

後醍醐天皇が足利尊氏の軍勢に追われて比叡山へやって来た時、八瀬童子が天皇の輿を延暦寺まで担いで助けたのだそうです。それ以降、後醍醐天皇から税金免除などの書状「綸旨(りんじ)」をもらうことになったといいます。

そして明治天皇が崩御された時から、八瀬童子は天皇の棺を担ぐようになりました。

昭和2年に撮られた写真は、大正天皇のご葬儀の準備で、身長(肩の高さ)などを検査しているところでした。担ぐメンバーの肩の高さをそろえる必要があったのです。

また毎年5月15日に開催される葵祭には、八瀬童子が100人ほど参加して、花傘を持ったり、列を整える奉行の役目を務めています。

■葵祭でも大事な役目を果たす八瀬童子会

昭和2年の写真が撮られた場所は、当時の役場の会議室で、現在は空き地になっていました。

【兵動大樹さん】「八瀬童子の皆さんは、天皇からの命を受けてご奉仕されていた。5月の葵祭にも出られるということです」

▼兵動さんの今と昔を探る旅の全ては、動画でじっくりお楽しみください。

https://youtu.be/n3bLFd2WH_Q

(関西テレビ「newsランナー 兵動大樹の今昔さんぽ」 2025年5月9日金曜日放送)