「分かろうとして物を見るんじゃなくて、何かそこで気付いてもらう」

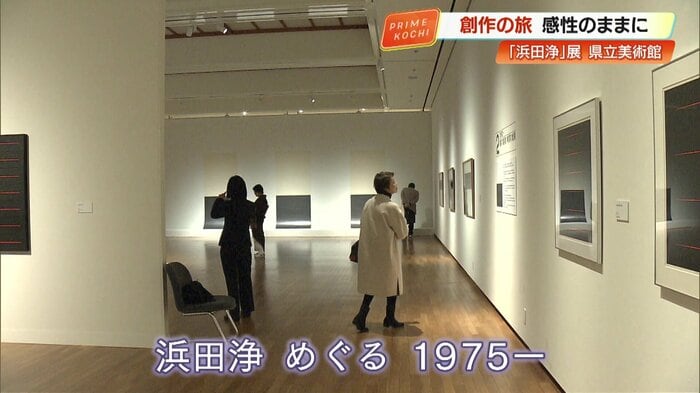

高知市の県立美術館で、黒潮町出身の美術家・浜田浄さんの過去最大規模の個展「浜田浄 めぐる 1975-」が開催されている。

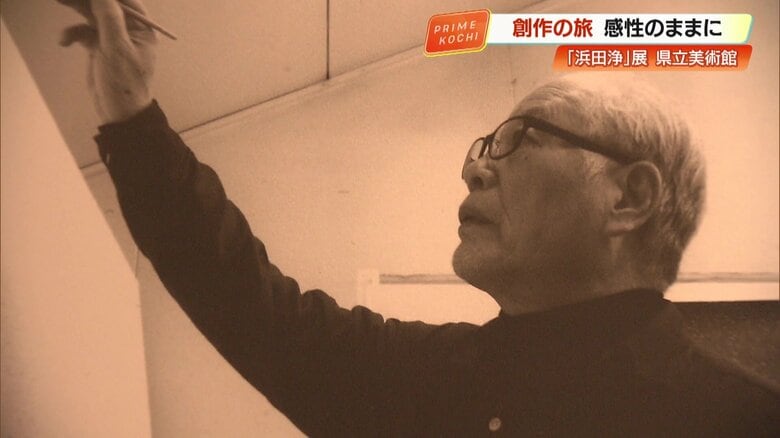

1937年生まれの浜田さんは、高校時代まで高知で過ごし、東京の多摩美術大学在学中から作品を発表。今回の企画展では、評価が高まってきた1975年から約半世紀にわたって制作してきた61点が展示されている。

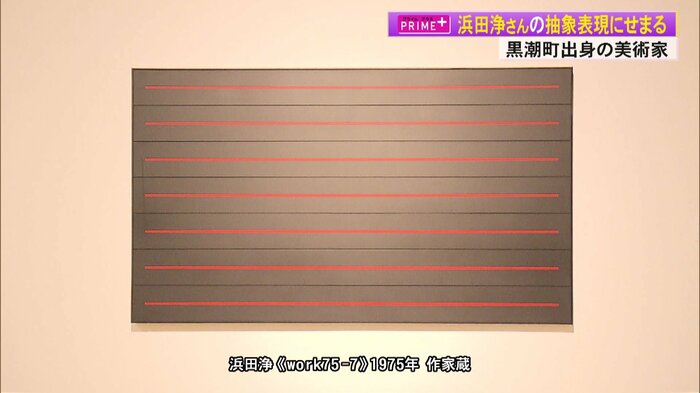

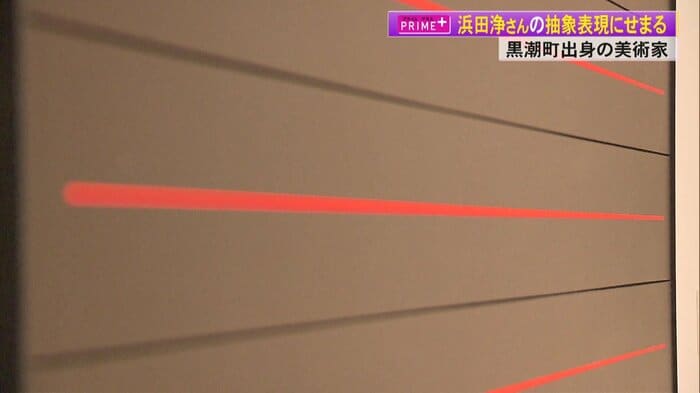

夕日か暁光か?故郷の海岸線から生まれた「7本の朱色の線」

展示作品の中に、1975年に30代で制作した《work75-7》がある。

漆黒に浮かび上がる特徴的な7本の朱色の線について、浜田さんは「夕日の情景もイメージすることができるし、暁光、朝の水平線から昇る光も」と説明する。

イメージをそのまま表現するのではなく、「もう一歩踏み込んだ所で」造形化していると語る。この作品には、故郷・黒潮町入野海岸の水平線のイメージが投影されているという。

浜田さんは、黒潮町での生活を振り返り「非常に楽しかった」と語る。戦争や昭和南海地震など混乱した時代を経験しながらも、「苦しい記憶はあるんだけども、そればかりをいつまでも追想しても良くないと思って」と前を向く姿勢を見せる。

そして、「精神的なゆとりができた時に、何か面白いことが出てくる」と、その経験が現在の作品制作にも影響していると語る。

小学校教師時代に「鉛筆200本」使い切った衝撃作品

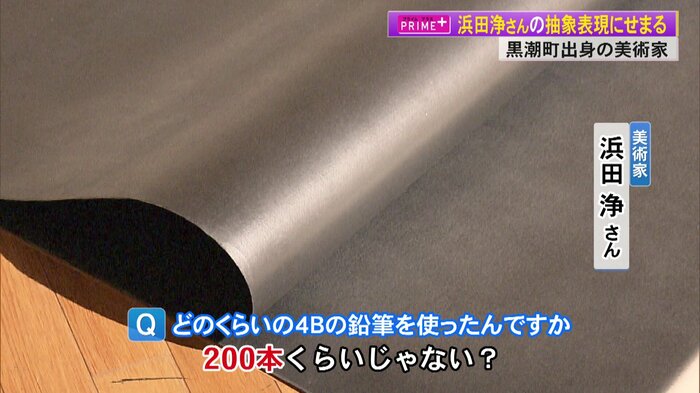

1983年、40代の作品《DRAWING 床(1)》は、白と黒の厚紙で構成されている。

黒の厚紙は、実は鉛筆で線を引き重ねるドローイングという技法によって真っ黒く塗りつぶされたもの。浜田さんは当時、東京の小学校で美術教師を務めており、身近にあった「鉛筆」を使って制作した。

「(制作にかかった)時間は分からないけれども鉛筆の数は大体分かる」と浜田さん。驚くべきことに、この作品には約200本もの鉛筆が使われたという。

「古くなったと感じたら次の手法へ」浜田浄の創作哲学

「描く」「塗る」「彫る」「削る」「組む」。浜田さんは常に新しい手法を取り入れ続けてきた。「ものを表現する時には新しいシステムを作っていく」と語り、そのシステムが古くなったと感じると次の手法に移るという。この姿勢が、1975年からの創作の足跡となっている。

2020年の作品《2-2-17》は、故郷の海岸に流れ着く流木から着想を得たものだ。

思いつくままに組み合わせられたこの作品について、浜田さんは「かつての記憶がよみがえってくる」と語る。「潮騒とか海の音とか風の音とか」が、作品に息づいているという。

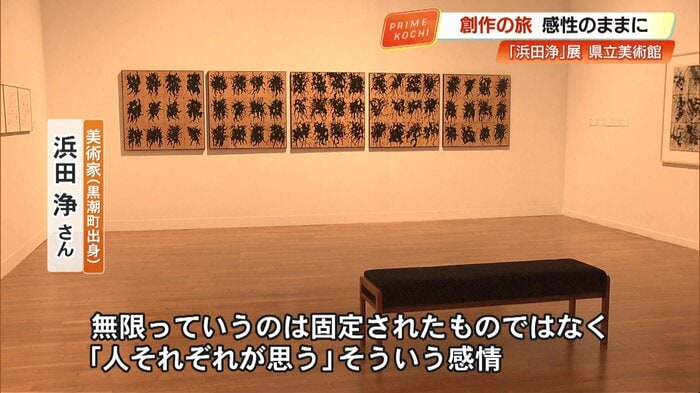

「アートは解けなくていい」無限の感性との向き合い方

浜田さんは、作品を鑑賞する人に向けて、自分の感性のままに感じてほしいと話す。「誰もが見る景色であっても感じ方は無限である」というコメントを展示会場に掲示しているが、これについて「無限というのは固定されたものじゃなくて、人それぞれが思う、そういう感情」だと説明する。

さらに「解けなくていいんですよ。解けない方が面白い場合があるじゃないですか?」と語り、「解けないけども何で解けないのかなとか、そういうふうに思ってくれると僕はうれしい」と、鑑賞する人の自由な解釈を歓迎する姿勢を示す。

浜田さんは最後に「アートっていうのは解けないと思うよ」と語り、芸術作品との向き合い方について示唆を与えてくれた。

浜田浄さんの企画展「浜田浄 めぐる 1975-」は、4月13日まで高知県立美術館で開催されている。感じる世界は無限。浜田浄さんの創作の旅の世界に浸ってみてはいかがだろうか。

(高知さんさんテレビ)