「約63億8000万」これは去年、大阪府で発生した特殊詐欺の被害金額だ。

増え続ける詐欺被害に、大阪府は全国初となる条例を制定し、対策に乗り出した。

■警察名乗る詐欺電話、新宿署の番号からかかってくるニセ電話も

警視庁捜査二課を名乗る男:警視庁の捜査二課です。

詐欺電話を受けた男性:お名前ちょうだいできますか。

警視庁捜査二課を名乗る男:サカモト・マナブと言います。

これは東京都内に住む50代の男性のもとにかかってきた特殊詐欺の電話の音声。電話はその後、愛知県警を名乗る男に転送され…。

愛知県警本部を名乗る男:秘密保持とは何かご存じですか?

詐欺電話を受けた男性:分かります。

愛知県警本部を名乗る男:こちらの秘密保持案件を口外した場合、漏えい罪が適用されます。1~3年の懲役及び200万円の罰金が科されます。

電話は1時間半にわたって続き、最終的にはLINEへ言葉巧みに誘導され、男性さまざまな個人情報を伝えてしまった。

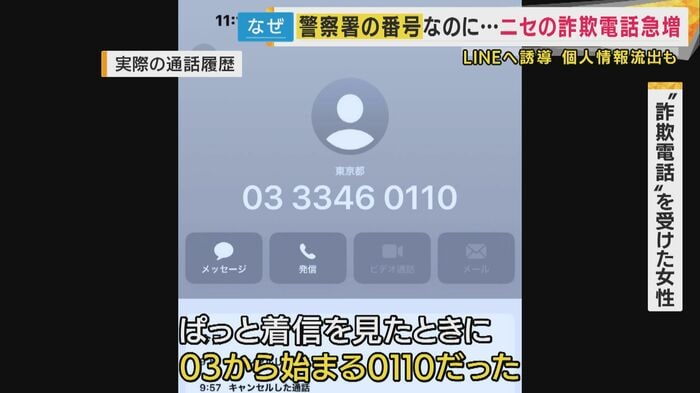

さらに3月17日、愛知県に住む40代の女性のもとにかかってきたのは…。

女性:ぱっと着信を見た時に、『03』から始まる『…0100』だった。スマホで話しながらパソコンで電話番号を調べたら『新宿警察署』って出て。何もした覚えがないのに、警察署からかかってきてる。気持ちも焦るし、怖いっていうのもあるし。

こうした実在する警察署の代表番号を相手側に表示させるニセ電話がいま急増。

新宿署の代表番号を使った詐欺電話は、31府県で788件にのぼっている。

■還付金詐欺被害3年連続ワースト1の大阪府吹田市

次々と新たな手口が出てくる特殊詐欺。取材を進めるとなかなか対策が難しい側面も見えてきた。

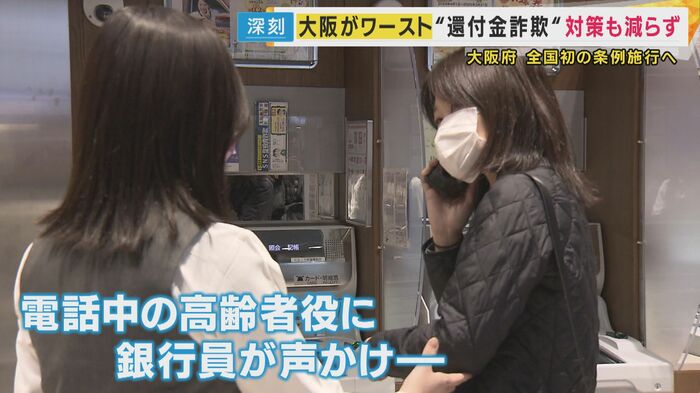

銀行員:お客様すいません、失礼します。ちょっとお電話でのお振り込みやめていただきたくて。

2月、吹田警察署が開いた銀行員への講習。電話をしながらATMにやってきた高齢者役の女性に銀行員が声をかけるが…

吹田警察署 川畑慶和署長:(電話を)取り上げて切ってもいいからね。

銀行員:なかなか難しいですね。

吹田警察署 川畑慶和署長:話を聞いとったらね、(顧客が)怒り出すからね。怒らせないためにも淡々と言って。

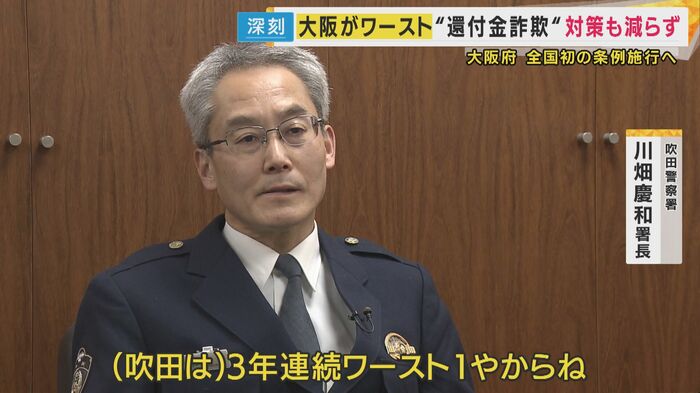

署長自ら講習に出向く理由、それは…

吹田警察署 川畑慶和署長:(アポ電は)年間1000件。大体被害に遭う方は2週間で5人。そのうちの半数の方が還付金詐欺。(吹田は)3年連続ワースト1やからね。

「医療費が戻ってくる」など言葉巧みにATMに誘導され、お金をだまし取られる“還付金詐欺”。大阪府内での被害件数は去年、全国最多に。その大阪で被害が一番多いのが吹田市だ。

吹田警察署に密着すると、

署内のアナウンス:アポ電入電に伴いATM警戒を実施します。

吹田市内で「アポ電があった」との通報が。署員は被害を未然に防ごうと、急いでアポ電があった地域のATMに警戒に出る。

警察官:吹田警察です。詐欺の電話が多いので警戒しております。

吹田署では人員を増やし対策に取り組んでいるが、なかなか被害は減らない。

こうした状況から、警察庁は75歳以上によるATMでの利用限度額を1日30万円に制限することを検討している。

■巧妙な詐欺電話の手口『ご安心ください。全部サポートします』

なぜ、詐欺の電話を信じてしまうのか。被害に遭いそうになった女性を取材すると、その巧妙な手口が明らかになった。

女性:こちらで還付金が戻ってくるということで、3機あるんですけど一番端…。

こちらの60代の女性は去年9月、市役所の職員を装った男から「還付金がある」と電話がありATMへ。電話で指示を受けながら操作しようとしたところ、後ろにいた人から「詐欺ではないか」と声をかけられ被害に遭わずにすんだ。

(Q.詐欺とは思わなかった?)

女性:全然思わなかったです。『還付金をお戻しするにあたり、すごく忙しくて、何分から何分何分と時間が区切られています』っていうふうにおっしゃって、『ご安心くださいね。全部サポートしますから』っていうふうに、信じるっていうか、何か安心を与えていただいたという感じなんですね。

■大阪府で「通話しながらATM使用禁止」条例可決

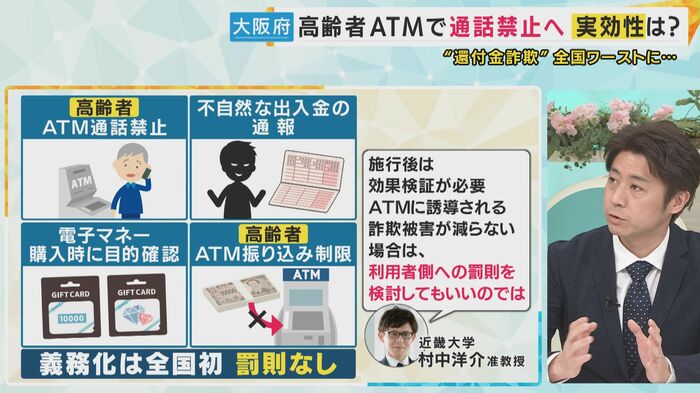

こうした被害を防ごうと大阪府は、全国初となる条例を可決。

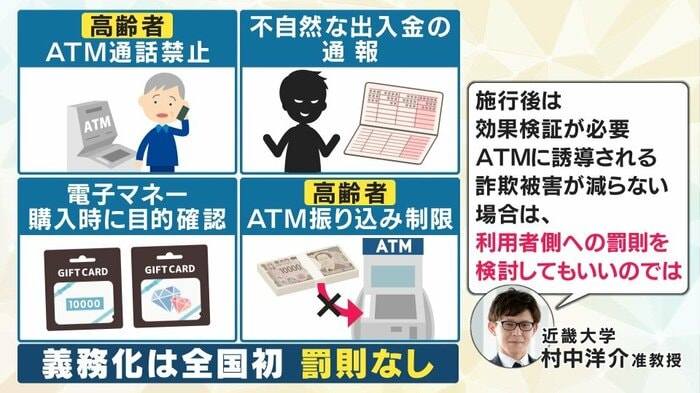

高齢者がATMを操作する際は、携帯での通話を禁止するほか、不自然な出金や入金があった場合、金融機関が警察に通報することなどが義務付けられる。

罰則はないが、事業者への措置が義務化されるのは全国で初めてだ。

この条例について大阪の街の人は…。

大阪府民70代:やってみて悪くはないんじゃないかなと思うけどね、お客さん同士で注意し合うのが、条例があると注意しやすい。

大阪府民60代:もしそれで阻止できる詐欺があっても、あいつらは頭がいいから、また次また次ってなると思う。いらない法令ばかりができていくような気はする。

■AI搭載したATM導入する金融機関も

今後、対策が求められる金融機関は、どのように受け止めているのだろうか?

北おおさか信用金庫事務部 酒井大輔さん:こちらがAIを搭載したATMになります。

北おおさか信用金庫では、AIを活用したATMを導入し、携帯電話を使いながら振り込みをできなくするという取り組みをすでに始めている。

記者が実際に電話をしながら振り込んでみると…。

記者リポート:振り込みボタンを押すと、『お取引中断しました』という案内が出ます。

しかしAI機能搭載のATMを「全店舗へ導入するのは難しい」といい、高齢者の通話禁止への対策に頭を悩ませている。

北おおさか信用金庫コンプライアンス部 中村泰久さん:このようなAIを搭載したATM、そこまで求めるのは非常に厳しいものがあると感じています。四六時中、ATMを誰かが見てるのかっていったら、それは100パーセント無理だと思います。そのためだけに人員を増やしたり、負担というのはかけづらい。

こうした声に「地方自治法」に詳しい専門家は…。

近畿大学 村中洋介准教授:ATMに関しては、大阪府もAIカメラの設置を推奨するみたいなことを言っているので、補助金であるとかそういったものは進めていかないと、『あとはお前たちで勝手にやれ』では対策が進まないと思う。

ATMなどの対策義務化という一歩踏み込んだ条例。特殊詐欺被害を減らす一手となるのだろうか。

■大阪府で「通話しながらATM使用禁止」条例可決

大阪府は特殊詐欺の被害を減らすために、65歳以上の高齢者が通話をしながらATMを使用することを禁止するなどといった条例を可決した。事業者への義務化は全国初だg、罰則はない。

地方自治法に詳しい近畿大学の村中洋介准教授は、「条例の施行後は効果検証が必要。ATMに誘導される詐欺被害が減らない場合は、利用者側への罰則を検討してもいいのでは」という。

大阪府の条例で被害は減るのだろうか?

大阪大学大学院 安田洋祐教授:近畿大学の村中先生が言っている、効果検証が必要だというのは、その通りだと思います。

大阪大学大学院 安田洋祐教授:年齢で区切ると、64歳が良くて65歳はなぜダメなのかと疑問が生じて、不公平になってしまうと思う。あと現場で対応される方も、見た目は若いケースがあるので、高齢者かどうか分かりにくくて声をかけにくいことかもあると思う。

大阪大学大学院 安田洋祐教授:個人的にはあまり高齢者で線引きせずに、一律でスマホ通話しながらのATM作業をやめてくださいというのもありかなと思います。

手口が巧妙化していて、“イタチごっこ”になってしまう可能性もある。

関西テレビ 神崎博報道デスク:AIを利用して通話中に振り込みできないATMがありました。実は大阪府警のデータで、還付金詐欺のケースでいうと、およそ95パーセントが無人のATMか営業時間外、つまり行員さんがいないところで行われているということです。

関西テレビ 神崎博報道デスク:人がいないところを狙われるケースが多いので、補助金含めて新機種の導入を進めることが必要なのかと思います。

条例が制定されたことで、周りの方も声を掛けやすい状況は作れるかもしれない。

何かおかしいと感じた時は、警察か周りの人、ご家族などに相談するようにしてもらいたい。

(関西テレビ「newsランナー」 2025年3月25日放送)