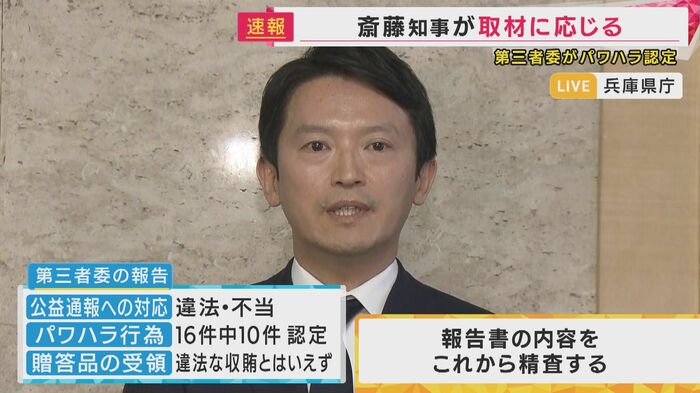

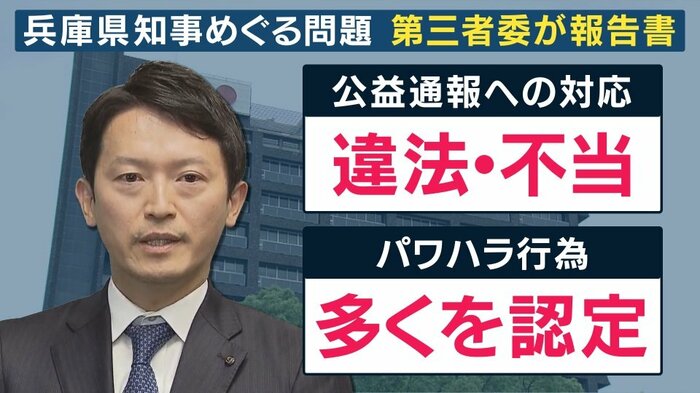

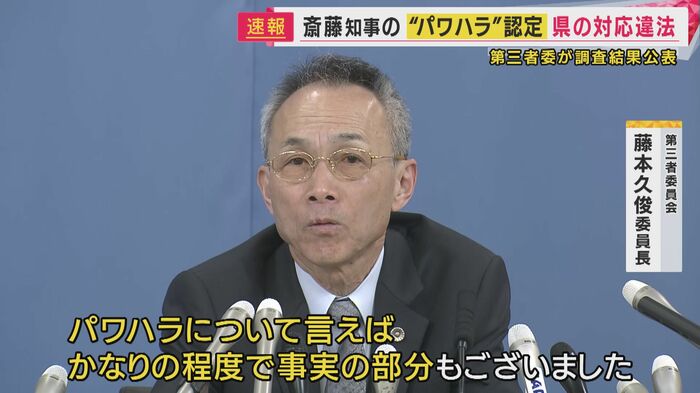

斎藤知事に対するパワハラなどの告発文について調査していた第三者委員会。19日公表された報告書では、10項目のパワハラを認定した。

報告書では、パワハラの背景と原因として、知事の職員への対応に問題があったことや、「コミュニケーション不足」、「職員風土」といった組織の問題について指摘した。

■知事の職員への対応をめぐる「問題点」

報告書では、斎藤知事の言動を例示し、次のように指摘した。

・齋藤知事は、事情を聞く前に怒り出すことがあった。

・思いつくと夜間や休日でも業務を指示し、叱責することがあった。

・机を叩いて怒る例など感情を制御できないことがあった。

・事情を聞く前に怒り出すことは、まずは相手から事情を聞く姿勢を示せば、防げた事案。

・夜間や休日のチャットによる業務指示などは、相手の事情を考えれば、行わずに済んだ。少なくとも方法には配慮できた事案。

・机を叩いて怒るなどは、感情をコントロールさえすれば防げた。

・組織のトップには、場面に応じて、また相手に応じて適切な対応を取ることが求められる。相手を尊重し、冷静な対応がとられなかった問題があった。それがパワハラを生じさせた原因であると思料する。

■コミュニケーションの不足 職員と「一部のメンバー」通じた意思疎通

また知事と職員との「コミュニケーション不足」についても指摘している。

・斎藤知事は、20年間続いた井戸前知事の後を受けて知事に就任し、「県政を刷新したい」との思いが強く、就任後、「新県政推進室」を新設した。

・主要メンバーは、従前からの知り合いを中心に世代の若いメンバーを登用し、本庁の部長は1人も起用しなかった。

・この中心メンバーとコミュニケーションを密にし、自らの施策や思いは、そのメンバーを通じて発信することが多かった。また、職員からの報告と意向伺いも、そのメンバーを通じて受けることが多かった。

・間接的なコミュニケーションは、意思疎通の不全を招く。また、一部の職員のみと接触が多い状況は、組織に不透明感を与え、分断を生じる。そのため、多数の職員には、「知事に話を聞いてもらえない」「知事の意向がわからない」と不満が生じた。

・知事の側にも、求める報告がタイムリーに行われない、その事象については聞いていないと苛立ちを覚えるケースが多く生じた。

・しかし、知事は、職員との間の認識に食い違いがある状態で、知事協議が始まったり、知事の知らない事象が報道されたりしたときに、これに苛立ち、事情を聞かないまま叱責に及ぶことがあった。

・コミュニケーションのギャップと不足は、パワハラ事案を生じる客観的な原因の1つと考えられる。

■ 職員風土「県職員はパワハラ的な言動があっても我慢をする傾向」

そして兵庫県職員の間に「我慢する」傾向があったため、パワハラが生じたと指摘した。

・兵庫県の職員は、総じて仕事に熱心で、無理をしてでも上司の要求に応えようと頑張る傾向がある。その際、パワハラ的な言動があっても、「昔はもっとひどかった」などと我慢をする傾向も見られた。

・しかし、高すぎる要求、過剰な要求は、それ自体がパワハラである。高い要求、過剰な要求に応えると、次には更に高い要求がなされる。無理な頑張りはパワハラの連鎖を生む。

・パワハラは、自分が我慢して済むことではない。周囲の職員、パワハラを伝え聞いた職員を委縮させ、勤務環境を悪化させる。勤務環境が悪化して職員の士気が低下すれば、県政は停滞する。その被害を受けるのは県民である。

・以上に鑑みれば、自分は我慢できても、パワハラは許すべきではない。パワハラに気が付いたときには、自分が当事者でなくとも見過ごすべきではない。

・しかし、兵庫県の職員には、パワハラについて、なぜ許すべきでないかの意識が高くなかった。そして、自らへのパワハラは我慢する傾向が続いた。

・以上のパワハラについての意識の低さと我慢強い職員風土は、パワハラを生んだ、そして、見過ごし続けられた1つの原因であると考えられる。

(関西テレビ 2025年3月20日)