「ADHD」は発達障害の一種だがよく分からないという人も多いのではないか。そんな中、当事者の体験を生かして子どもにプログラミングを教えたり、新たな治療方法が発表されたりと、さまざまな動きも出てきた。

ADHDって何?うつ病などを引き起こすおそれも

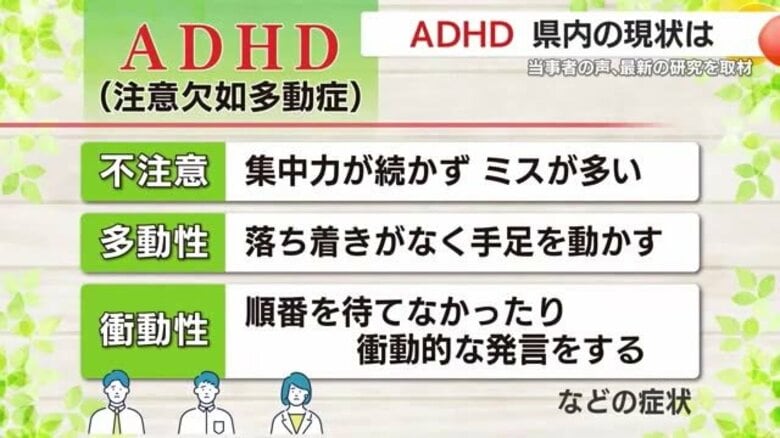

ADHDは注意欠如多動症とも呼ばれる発達障害の一種。

1.不注意 集中力が続かず ミスが多い

2.多動性 落ち着きがなく手足を動かす

3.衝動性 順番を待てなくなったり衝動的な発言をする

などの症状があり「学校の成績が伸び悩む」「うつ病や不安症の発症リスクが高まる」「アルコールに依存する」などの二次障害を引き起こすおそれもある。

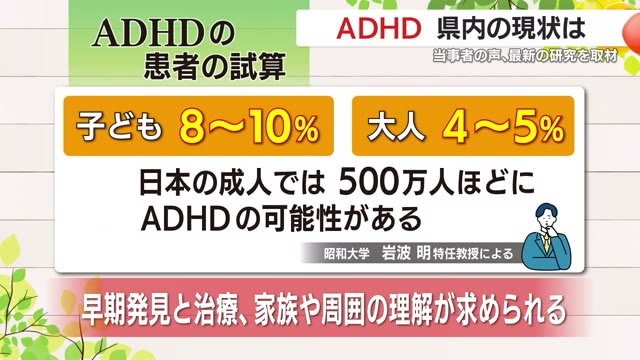

ADHDの患者は子どもで8~10%、成人では4~5%と試算され、日本の場合、成人では500万人ほどにADHDの可能性があるといわれる。

「助けて」と言える勇気が生きやすさにつながる

鹿児島市でプログラミング教室を営む宮永あかりさんは幼い頃から他人と合わせられない生きづらさを感じていた。「ダンスとかが苦手で、人のまねをして踊るとか模倣するのがすごく苦手。どんどん周りが進んでいくのがすごく困った」と話す。

2児の母でもある宮永さん。ADHDの自覚症状は昔からあったが、診断を受けたのは今から1年ほど前。「『自分の得意不得意って何かな?』『そういうのって子どもにも出るのでは?』」というところから「一度しっかり診てもらおう」と決断した。

「自分を知ること」を大切にしながら症状と向き合ってきた宮永さん、普段から心がけているのは「『こういう時、私は失敗しやすいから別の方法をとろう』『助けて』と人に言うこと」の2点だ。そのスキルが身についてからは「生きるのが相当楽になった」と分析する。

宮永さんのプログラミング教室には、発達障害のある子ども向けのクラスがあり、当事者ならではの目線が反映されている。

たとえば椅子に敷くクッション。柔らかいクッションが好きな子どもや、突起がある方が気持ちが落ち着くという子どもなどさまざま。立って作業したいという子どももいるから机は昇降式。「プログラミングに集中させたいなら他の大変さを全部取っぱらったらいいという考え方。その機会をもっとみんなが積極的に受け入れていくことが一番理想的かな」と話す。

鹿児島大学などの研究チームが新たな治療法研究を発表

2025年2月、鹿児島大学や福井大学などが共同でADHDの治療に関する新たな研究成果を発表した。

メンバーのひとり、鹿児島大学病院臨床心理室の松本一記研究准教授に聞いた。ADHDの一般的治療法のひとつ、薬物療法は「(薬の)処方を守って使うと、非常に安全に継続的に使えるのが非常に大きいメリット」。一方で「症状がなくなる人は非常にまれ。少し落ち着くがほとんどの人は残る」という課題も。

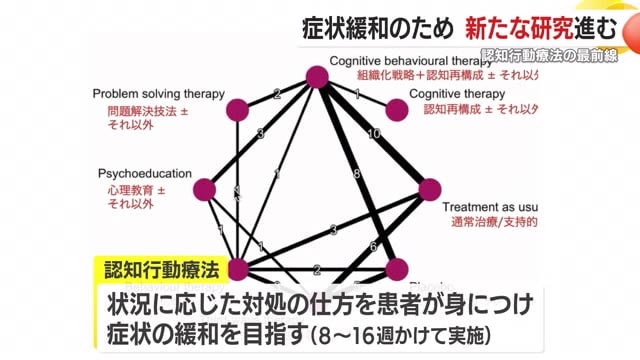

そこで研究チームは「認知行動療法」に注目した。患者の行動や考え方を訓練する精神療法の一種で、医師や臨床心理士が8~16週間かけて患者と向き合い、状況に応じた対処の仕方を患者が身につけることで症状の緩和を目指す。共同研究では世界中の認知行動療法に関する3817にも及ぶ症例を調査し、症状緩和に関連があるとみられる方法を特定した。

家族で取り組み 早めの診断が重要

松本研究准教授は「発達を待ってからでは遅い場合もある。そうなった場合に父母、祖父母、重要な人と一緒に取り組んでもらい、まず診断を受けてもらうというのが重要。早め早めの対応がすごく大事」と話す。

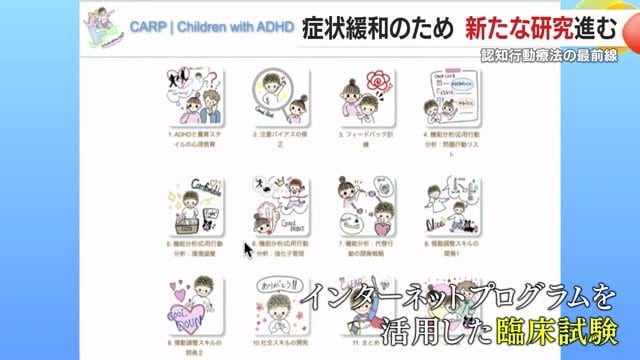

今後、研究成果を生かし、治療者用マニュアルの作成や、子どもが保護者とともに治療に取り組めるインターネットプログラムを活用した臨床試験も行っていきたいと考えている。

ADHDが疑われる場合、何科を受診すればよいのだろうか。

松本研究准教授は、子どもの場合「まずは小児科を受診してほしい」と話す。小児科の中にも精神科系の検査がある場合がある。ちなみに調べた結果「ADHDではなくアレルギー反応だった」という例もあるようだ。

大人の場合、生活に困っている状況であれば、休みを取ってでも精神科系の病院に行くことを推奨している。大学進学や就職など、環境が変わって周囲のサポートがなくなり、それまで見えなかったADHDの症状が表面化することもあるという。「空振りでもいい」という松本研究准教授。気になる症状があれば医師の診断を受け早めに対応することが大切だ。

(鹿児島テレビ)