自民党の社会保障制度調査会で7日、厚労省が基礎年金の底上げ案を説明したが、議員間の意見はまとまらず、今後も議論を続けることを確認して終了した。厚生年金の積立金を基礎年金に回し、給付水準を上げる狙いだが、財源や負担増への懸念があり、十分な説明が求められている。

「もっと早くできないんですか?」基礎年金底上げ案を議論

7日午前8時頃、自民党で基礎年金の給付水準の底上げなどを巡る社会保障制度調査会で、厚生労働省側が説明を行った。しかし、議員の間で意見がまとまらず、今後も議論を続けることを確認して終わった。

テーマは、「基礎年金底上げはホントにできる?ソレってどうなの?」だ。

厚労省が提案し、自民党内で議論されているのは政府の次期年金制度改革案で、全ての人が受け取る基礎年金を底上げする案だ。

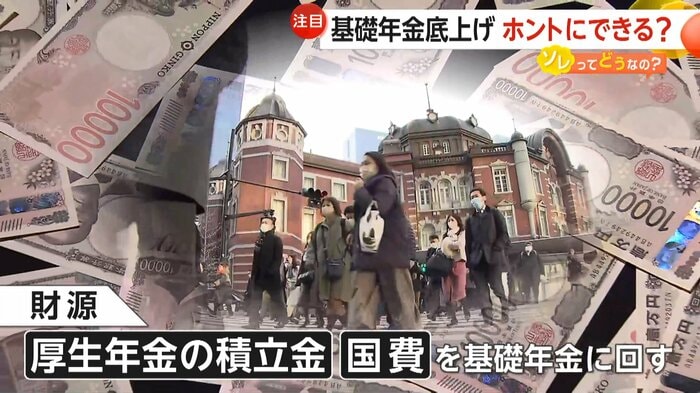

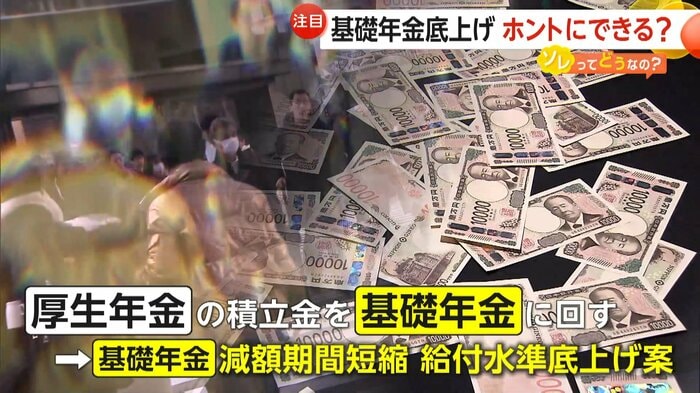

その財源は、会社員などが加入する厚生年金の積立金と国費を基礎年金に回すというものだ。

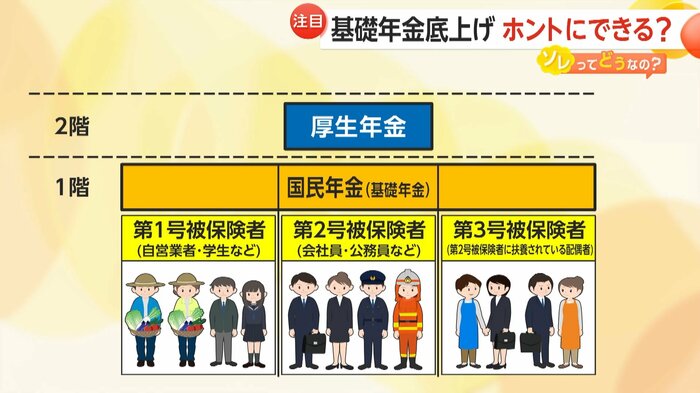

年金制度は、20歳以上60歳未満の全ての人が加入する国民年金、つまり基礎年金が基本だ。さらに会社などに勤務する人は、厚生年金に加入することで「2階建て」になっている。厚労省の案は、厚生年金から基礎年金へ積立金と国費を回すというものだ。

自民党内からはこの案に対し、丁寧な説明が必要だと慎重論が出ている。厚労省は厚生年金の積立金の流用ではないかとの指摘については、次のように説明することを示した。

厚労省:

基礎年金は全国民共通の給付であり、従来から受給者の加入履歴によらず、国民全体で支える仕組みのもとで運営している。厚生年金の積立金は、すべての被用者(働く人)と被扶養配偶者に充てることとしており、流用ではない。

厚生年金保険料を支払っている会社員の方に話を聞いた。

会社員(40代):

おかしいことはおかしいですよね。そうなることを受け入れざるを得ないとは思うが、納得はしにくいです。

会社員(40代):

物価が上がって結構苦しい状況だし、財源をどうするのかという話ももちろんあると思います。できることはやってもらいたいが、どこから持ってくるのかは考えてもらいたいです。

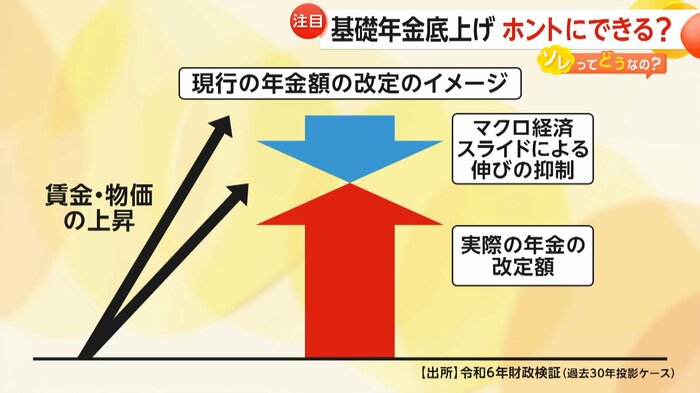

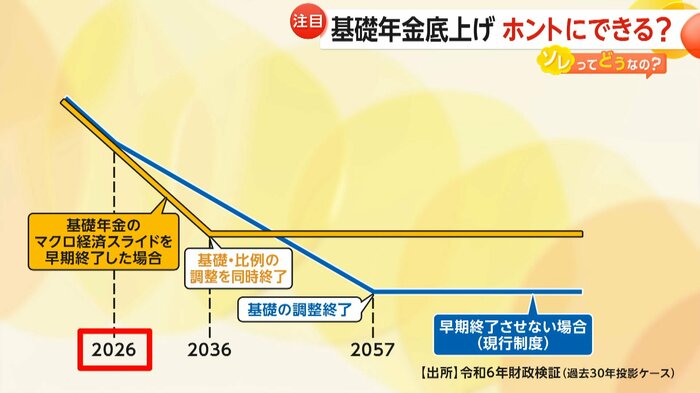

基礎年金と厚生年金の2つの年金は、現役世代が減っても制度が保てるように、賃金や物価の改定率を調整して、緩やかに年金の給付水準を調整している。

この仕組みの呼び名は「マクロ経済スライド」だ。年金額が保険料の収入でやりくりできる水準になるまで、賃金や物価の伸びより少し低い伸びで改定される。

現在、基礎年金と厚生年金の財源は別々に管理されているが、状況は全く違う。厚生年金は女性の社会進出により、働く女性が増えていることなどから、財政は安定している。

一方、基礎年金はデフレ下で計画通り減額が進まない期間があったため、年金の減額は2057年度まで長引く見通しだ。

そこで、厚生年金の積立金を基礎年金に回すことで、基礎年金の減額期間を縮め、給付水準を底上げする案が浮上した。

こういった制度の改革により、将来受け取る基礎年金額が増えるということについて、町の人の意見を聞いた。

50代:

(将来)自分の健康がどうなのかと生活の部分もありますからね。少子高齢化でどんどん人が少なくなってきているので、女性(専業主婦)や独り身の方について、手厚くするのはあった方が。

30代:

将来の10年後、20年後の話より、今の保険料を下げる方が生活の役に立つのかなと思います。

70代:

もっと早くできないんですか?お年寄りになったら10年って分からない。明日にでもやってほしいです。

厚労省の案に専門家「社会全体にはプラスに」

青井実キャスター:

年金が増えると言われていますが、どうですか?

SPキャスター・中村竜太郎さん:

老後の備えはしなきゃいけないと分かってはいますが、東京に住んでいると物価高でどうしようもできないじゃないですか。年金だけで暮らせる人がどれだけいるのかと思うと、心配で仕方がないですよね。

青井キャスター:

そんな中、社労士の渋田貴正さんに、厚生労働省の案をどう見たらいいのか聞いてみました。

社会保険労務士法人V-spirits・渋田貴正さん:

受け取り方は人それぞれだが、社会全体にとってはプラスになるのではないかと思います。(一方)国民全員の基礎年金を一律引き上げるとか、何らかの追加負担が出る可能性もあるので、長い目で見たら得かもしれないが、得な制度でも近々だけ見ると負担増だと、多少損したと感じる方は一定数出てくると思います。

青井キャスター:

小林鷹之元経済安保相は、会議後の報道陣の取材に対してこう答えました。

小林鷹之元経済安保相:

国民の皆様に対して、この制度改革の趣旨と内容を、これまでの経緯も含めて、もっと分かりやすく説明できないと、国民の皆様の理解を得ていくのはそう簡単なことではないと思います。

今後も自民党内の部会で議論を続けていくとしているが、年金制度は一人一人の生活に関わってくる重要な問題であり、納得のいく丁寧な説明を忘れないでいただきたい。

(「イット!」2月7日放送より)