道路、電気、通信、私たちの暮らしに欠かせないライフラインは、災害となれば各地で寸断され、不自由を強いられる。

■【動画で見る】スマホ時代も「公衆電話」は必要 災害時も電話線さえ切れなければ通話可能

30年前の経験をもとに今も公衆電話を守り続ける女性がいた。

■阪神淡路大震災ではライフラインが途絶え人々は先の見えない不安

神戸を中心に未曾有の被害をもたらした阪神淡路大震災。

人々の暮らしも脅かされた。

断水は130万軒、停電は実に260万軒、ガスは85万軒、電話は30万回線が使用不能になり、生活に欠かせないライフラインが途絶え、人々は先の見えない不安に包まれた。

震災後の映像:いま82時間ぶりに、御影公会堂に電気がつきました。

避難者:うれしい。涙出ます。

そんな中、最も早く復旧したのが電気。ひたすら切れた電線をつないだ。

■教訓を生かし…停電からいかに早く復旧させるか

30年がたった今、状況は変わったのだろうか。

当時復旧にあたった 大谷一史さん:停電はする。ゼロはないと思うので。今までの教訓を生かして、どれだけ早く電気を届けるエリアを広げるられるかが勝負だと思います。

停電させない、ではなく、どう対応するか…。

迅速な復旧をするためにできることは、訓練しかないのが現実だ。

■災害時には公衆電話に人が殺到 時代はスマートフォンに

そして30年前、大きな被害を受けたのは、電話も同じだ。

災害時に優先的につながる公衆電話には、多くの人が集まった。

そして時代が移った今、通信手段の主流は携帯電話・スマートフォンに。

■停電すれば通信網が維持できない携帯電話

切れやすい電話線に頼る状況ではなくなったものの、2024年1月の能登半島地震では、携帯キャリア大手4社で800以上の基地局がダウン。エリア一帯でつながらなくなった。

その原因の半数ともいわれるのが…。

NTT西日本 災害対策室 秋山大室長:電気がないとつながらない。一定時間は、もし電力が途絶えても(非常用の)バッテリーで給電できるが、長時間になってしまうと、給電ができなくなって、どうしてもサービスが落ちてしまう。

停電すれば、通信網そのものが維持できない携帯電話。

そんなときに大きな力を発揮するのが公衆電話だ。

電話線から電力が供給されるため、電話線さえ切れなければ維持できるのである。

■公衆電話を30年守り続ける女性 震災を語る

神戸市須磨区にある喫茶店「カーナ」の店主・岡本美治さん(82)。

今や珍しくなった公衆電話を30年守り続けてきた。

30年前、岡本さんの店の周辺は、大規模な火災に見舞われ、店も全焼した。

店主 岡本美治さん:この辺は焼けてしまった。上の幹線道路から、下のJRまで何にもなくなった。

無事だった家族と、2週間後には、焼け跡の中で無料で温かいコーヒーをふるまい始めた。

店主 岡本美治さん:みなさん着の身着のまま避難して、寒い中、一口でも温かいもん飲みたいなっていう方たくさんいらっしゃったと思う。それでみなさんにふるまうようになったんです。

何もかもがなくなった場所で、訪れた人が気がかりだったのは、家族や知人の安否だ。

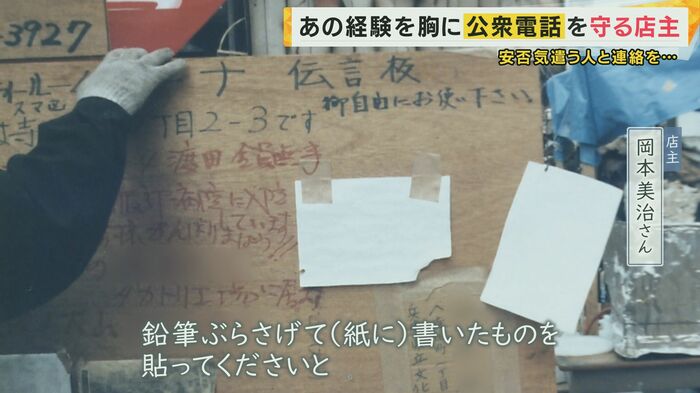

店主 岡本美治さん:鉛筆ぶらさげて(紙に)書いたものを貼ってくださいと。『自分はどこそこにいるけど元気よ』っていう言葉とか、色んな言葉が入ってました。

避難所でも臨時電話が開通すると多くの人が。

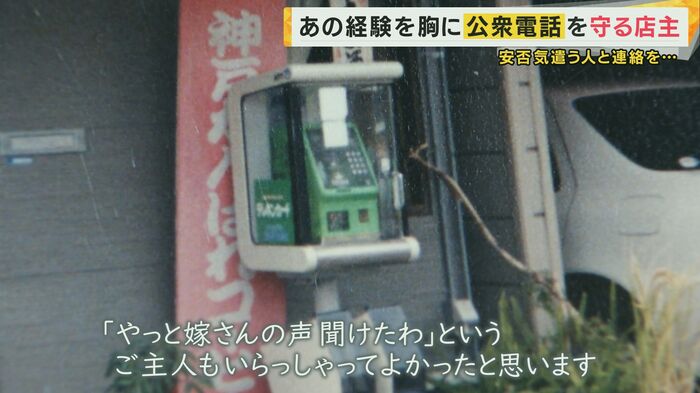

そんな光景を目にした岡本さんは、3カ月後にいち早く喫茶店を立て直し、店の前に新しく公衆電話を設置したのだ。

店主 岡本美治さん:みなさんが安否確認できるように引いてもらった。『やっと嫁さんの声聞けたわ』というご主人もいらっしゃって、よかったと思います。

■公衆電話の利用者は激減 撤去されないよう自ら利用で維持

しかし、時代が移り、利用者は激減。一定の利用がなければ撤去されてしまう。

それでも公衆電話の意義を感じる岡本さんは、自ら利用することで維持してきた。

店主 岡本美治さん:もしもし。おはようございます。岡本です。

■子供たちに公衆電話の使い方をレクチャー 大切さを伝える

さらに、公衆電話になじみがない子供たちにも使い方をレクチャー。その大切さを伝えている。

店主 岡本美治さん:これよりも携帯の方が便利やと子供は言います。確かに便利です。『でも震災があって電気こなくなったらどうする?』って言うんです。『充電できひんでしょ、困るよね』と言ってた、『困るー!』って。『公衆電話は電気がきてるから、これでかけなさいね』って教えてます。

震災当時、80万台あった公衆電話は、現在はおよそ11万台に減少。

これからも減ることが予想されるが、岡本さんは大切に維持していくそうだ。

■16人が犠牲となった阪神高速では年に1度、当時の構造物を保管する倉庫を一般公開 教訓を語り継ぐ

そして、甚大な被害は、人々の移動を支える交通インフラにも。

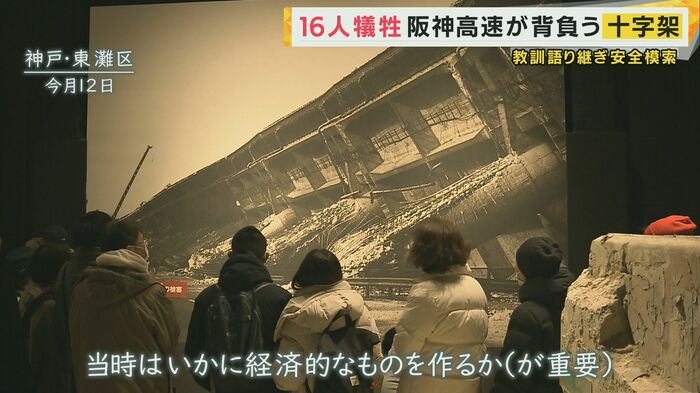

移動手段を失っただけでなく、阪神高速では倒壊などに巻き込まれ、16人が犠牲となった。

語り部を担う阪神高速:当時はいかに経済的なものを作るか(が重要)。画期的な工法だったが、地震にはちょっと弱かった。

年に1度、当時の構造物を保管する倉庫を一般公開し、震災の後に入社した社員が教訓を語り継いでいる。

語り部を担う阪神高速 西出浩明さん:どうしても自然は人知を超えることがある。恐れ敬う念は持ちながら接していけと、先輩から教えられたのは非常に印象的。一刻も早く復旧に活用いただける、道路づくりを目指していきたい。

暮らしを支え、命を守るライフライン。

予想できない災害にどう備えるか、それぞれが模索し続けている。

(関西テレビ「newsランナー」2025年1月29日放送)