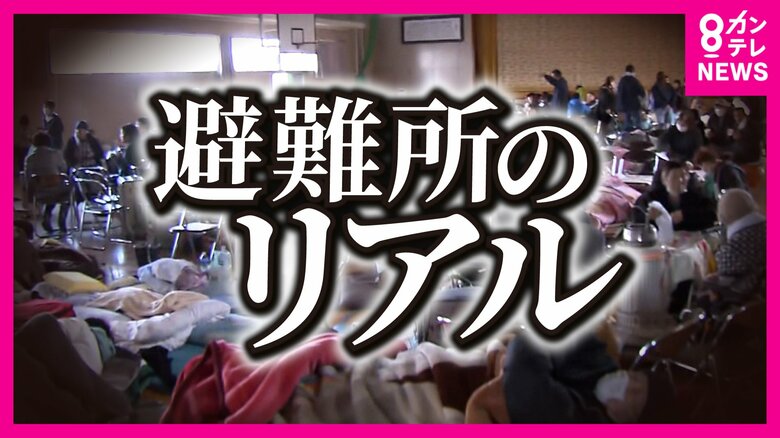

震災から30年経っても残る“避難所の課題”。

阪神・淡路大震災では避難所の過酷な環境が、問題となった。

30年たった今、避難所は変わったのか。

■【動画で見る】「難民キャンプ以下…」30年経っても変わらない過酷な避難所

■震災直後の避難所の混乱「水もない、おにぎりもない」

1995年1月17日、地震が発生した日の夜、神戸市内の小学校では、廊下、階段、教室を避難してきた人が埋め尽くしていた。

この日の神戸市の最低気温は1度。

記者:朝7時ごろから、住民の方が避難し始め、8つの教室がほぼいっぱいになっています。電気はついていますが、電話もガスも通じていません。

発災初期とみられる兵庫県西宮市の避難所でも…。

被災者:市からは、ないやろ!水もない、おにぎりもない。みんな喉も乾いている。乳飲み子もおるし、大人は我慢できるけどな。

当時の映像に記録されていたのは、発災直後の混乱と、水や食料がほぼない状況。

■被災地につながる道路が渋滞 緊急車両や支援物資が被災地に届くまで数日

当時の取材で、発生の翌18日には、行政などが毛布や食料、水の配給を始めていたことがわかる。しかし…。

自治体の放送:配送の便が悪くて、これだけしか届きません。皆さんに行き渡るように…

被災地につながる道路が大渋滞。

記者:緊急車両が来ました。渋滞で一向に前に進めそうにありません。

支援物資を乗せたトラックが前に進めず、避難所に行き届くまでに、数日を要したのだ。

阪神・淡路大震災の避難者は、ピーク時で31万人あまり。

■深刻な問題は「トイレ」 断水で水が使えず汚物があふれる

映像には、数少ないパンやおにぎりを求める被災者の姿が記録されていた。

冷え込む中、避難所に入ることができず公園にテントを張って眠る人、道端に置いた車の中で眠る人の姿も。 そして、地震発生から5日たった避難所の映像。 発災当初と状況は、全く変わっていなかった。

避難者:ここはかなり冷えます。冷たい。段ボールを下に敷いて。たくさん頂いて、やっているからね。

(Q.いま一番ほしいものは?)

避難者:トイレ。だから、ごはん食べたくても、食べられない。おトイレ行きたくなるから。お茶ばっかりもらっている。

深刻な問題となったのが、トイレだ。 断水で使えず、避難所などに汚物があふれた。

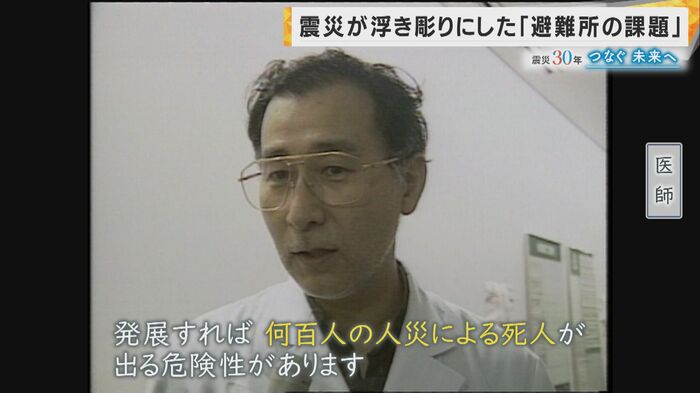

■当時から指摘されてきた「人災による死人が出る危険性」 その後「災害関連死」は問題視されるように

そして、安全なはずの避難所が、命を脅かす場所に…。

記者:避難所での水や食料の不足は、徐々に解消されつつあるようですが、寒さが続き、集団生活の中でインフルエンザがはやり始めているようです。

床に直接横になると、体温を奪われ、ほこりを吸い込みやすく、呼吸器障害のリスクが高まることは、当時あまり知られていなかった。

医師:インフルエンザがまん延して、どんどん発病しています。老齢者と乳幼児が、どんどんかかっていますから、一日一日状態悪くなっている。500人ぐらい医療チームが入らないことには、一次医療は確保できません。これが発展すれば、何百人の人災による死人が出る危険性があります。

この言葉が現実となります。 避難生活の影響で体調を崩し死亡する「災害関連死」は、阪神・淡路大震災をきっかけに問題視されるようになった。

■避難所の問題「避けられたはずの死」は?

適切な避難環境があれば、「避けられたはずの死」。 阪神・淡路大震災での災害関連死は、900人以上にのぼる。

あれから30年。避難所が抱えていた問題は解消したのか?

2011年3月に起きた、東日本大震災での災害関連死3802人。(2023年12月31日時点) 避難所では、感染症と思われる症状が広がっていた。

医療支援者:大半の方が、発熱・おう吐・下痢を訴えていらっしゃる。

エコノミークラス症候群の指摘も。

石巻赤十字病院 植田信策医師(2011年7月):足の静脈に血の塊ができる、雑魚寝では(発症率が)高くなるベッドで寝たほうがいいのは、はっきりしている。

東日本大震災を機に、軽く頑丈な段ボールベッドの活用が始まりました。 実際に使った被災者は…。

被災者:ほら、楽でしょ。

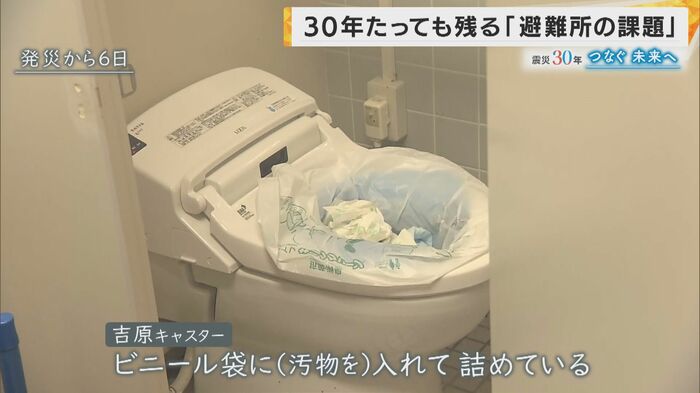

■能登半島地震では阪神・淡路大震災と同じ課題が浮き彫りに さらに感染症の広がりも

しかし、去年発生した能登半島地震でも、避難所を見てみると…

被災者(3歳と4カ月子どもの母):広い場所なので、子供の泣き声がみんなの迷惑になるので困ってます。まわりに迷惑かけないように外出てみたり、ずっと抱っこで過ごしています。

阪神・淡路大震災と同じ課題が浮き彫りになっていた。

アナウンス:トイレがかなり詰まっております。

避難所運営者:どうしても少ないのはおむつ。子供用と大人用、両方とも足りない。

発災から6日後に、「newsランナー」の吉原功兼キャスターが避難所を取材していた。

吉原キャスター:ビニール袋に(汚物を)入れて、詰めている。においもかなりのものが…

避難所で広がった感染症も深刻だった。 新型コロナウイルスに感染した被災者を診療した医師は…

医師:ちょっとね、酸素濃度低い。深呼吸できない感じだと、コロナそのものが悪くなったのか…。

新型コロナのクラスターが発生した例もあった。

石巻赤十字病院 植田信策医師:土足のまま雑魚寝している人が、いっぱいいたのはショックだった。基本的に変わっていないってことが逆にショックでした。

能登半島地震における災害関連死は、287人。(2025年1月14日時点)

今後も増える恐れが指摘されている。

■専門家は「難民キャンプ以下、あなたは生活したいか?」と問いかける

30年変わらない避難所をどう変えていくのか。 専門家は、政府の取り組み不足と、被災者となり得る国民の危機感の薄さを指摘する。

国際医療福祉大学大学院・災害医療分野・石井美恵子教授:先進国として、『難民キャンプ以下』と言われる避難所にしていること自体、恥ずべきこと。国際基準で言うと、被災者が我慢をするんじゃなくて、『私たちは守ってもらう権利がある』というふうに認識を変えて、声を上げていかないと、変わっていかないと思う。雑魚寝の避難所で、あなたは生活したいですか?そのことを自分自身に問いかけてほしい。

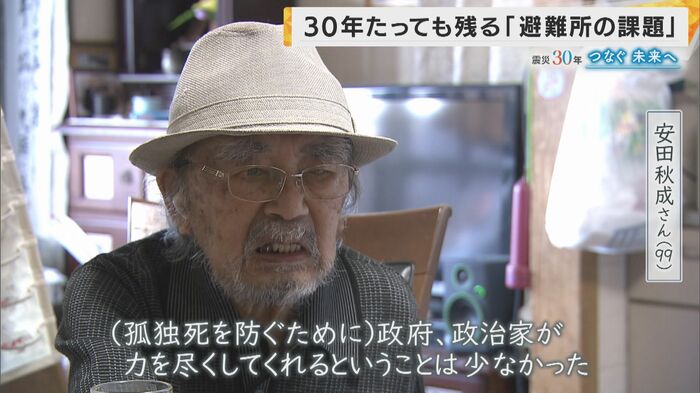

■住民同士のつながりが希薄に…“孤独死”の課題も残されている

阪神・淡路大震災では、避難所を出たあと仮設住宅での孤独死も、問題となった。

自治会長 安田秋成さん(震災当時69歳):隣の人が生きているかどうか、物音がしなかったら心配。

仮設住宅の自治会長をしていた安田さんは、イベントを開催するなどして、住民同士のつながりを保ち続けてきた。 その活動は、復興住宅に移ってからも95歳まで続けた。

安田秋成さん(99):(孤独死を防ぐために)政府、政治家が力を尽くしてくれるということは少なかった。『どうにか立ち上がっていくんだ』。そういう思いで、いっぱいでした。

30年前に突きつけられた課題は、まだ残されたままだ。

■現場を取材していたカメラマンは「なるべくトイレに行かないように」

関西テレビの神崎報道デスクは、30年前の阪神・淡路大震災で避難所をカメラマンとして取材していた。

関西テレビ 神崎博報道デスク:中継のカメラマンをしてまして、その時は東灘区の避難所でニュース中継のカメラの担当をしてたんですけれども、そこで一番問題だったのは、トイレの問題が大きくて。水が出ないので、流せないということで。トイレはまあひどい状況であって。 私はトイレをお借りするのははばかられたので、食事をするときは本社からおにぎりとかパンが届いたりするんですけども、一切水分を取らずに食事をするというような形で、なるべくトイレに行かないように、体には悪いんですけども、それぐらいトイレの問題は当時、深刻でした。 それが30年たった今でも、それほど改善されてなくて。本来であれば簡易トイレであるとか、トレーラーのようなもので、持ち運びできるようなものを備蓄しておいて、配備するというのが必要だと思います。

■「ジェンダーの偏りの構造は30年たっても全然変わっていない」とジャーナリストの浜田氏

能登でも同じような状況が起きていて、30年たっても解決されていないという現実がある。

ジャーナリスト 浜田敬子さん:阪神・淡路大震災の時に初めて指摘されて気づいたのが、避難所で災害弱者という人たちの視点がないってことだったんですね。例えば、避難所で性被害が起きるとか、授乳室がない、女性用の更衣室がない、避難物資におむつがないと。それが東日本では少しは改善されたんですけども、でも根本的に能登でも炊き出しをやってるのが女性だけだったり、そういったことが指摘されているんですね。 例えば自治体の防災会議のジェンダーの偏り、女性が少なかったり、避難所を運営する中心になる自治会の役員を男性が占めたりということは、ずっと指摘されてました。このジェンダーの不平等は災害が起きた時に、一番弱い人たちにいってしまう。この構造は30年たっても、全然変わってないと思います。

災害で助かった大切な命を避難所の環境によって失ってしまうということは、あまりにもつらいことだ。

自分で備える、地域で助け合う、この自助共助にも限界がある。

いつどこで被災しても、最低限の生活が保障されるように、日本も本当に今こそ取り組むべきではないか。

(関西テレビ「newsランナー」2025年1月17日放送)