10日、JR東日本が「Suica」の未来構想を発表した。

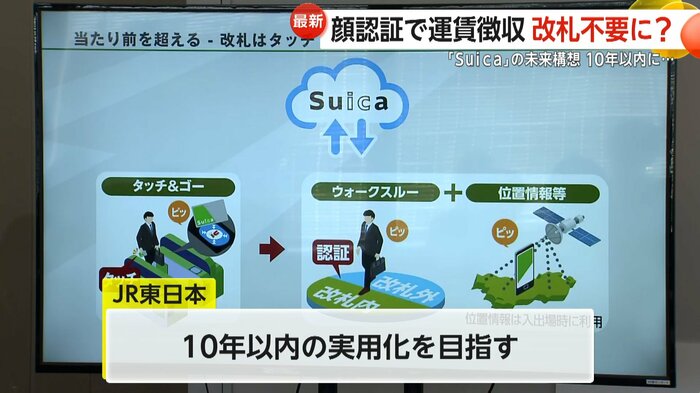

顔認証で改札通過や位置情報利用で駅通過が可能となり、今後10年以内に実用化を目指す。

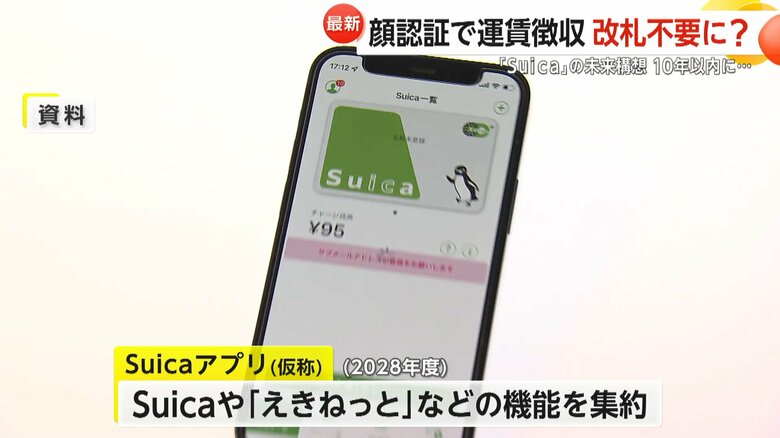

2026年に送金・高額決済を拡充し、2028年度には機能集約アプリで「生活のデバイス」化を図るという。

「Suica」が「生活のデバイス」として進化

改札なしで乗り降りできるなど、交通系ICサービス「Suica」の未来構想が発表された。

JR東日本が10日に発表した構想によると、顔認証技術などを使って運賃を徴収することで、改札を通らず電車の乗り降りが可能になり、今後10年以内の実用化を目指すという。

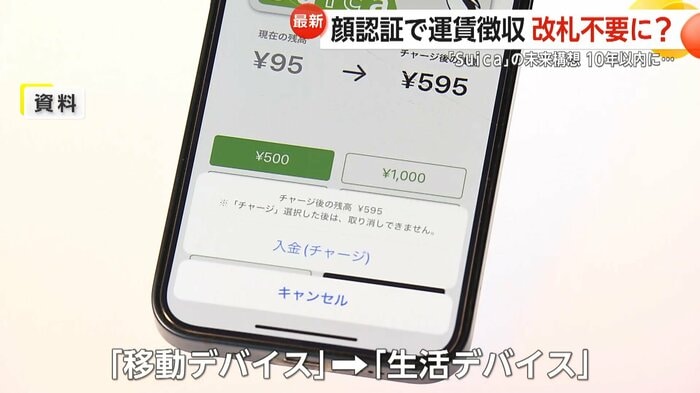

2026年秋には、モバイルSuicaでコード決済機能を追加し、利用者の間での送金機能や従来の上限であった2万円を超える買い物ができるようになるなど、決済機能を拡充させる。

2028年度には、Suicaや切符予約サービス「えきねっと」などの機能を集約させ、「Suicaアプリ(仮称)」を導入するなど、「移動のデバイス」から「生活のデバイス」として進化させる考えだ。

10年後に実現目指す…すでに実証実験も実施

青井実キャスター:

ーータッチせずに改札を通れるようになるということですが、改札が大きく変わりそうですね。

スペシャルキャスター・山口真由さん:

荷物をガサゴソする必要はないですね。

青井キャスター:

改札が具体的にどう変わるのか見ていきましょう。

宮司愛海キャスター:

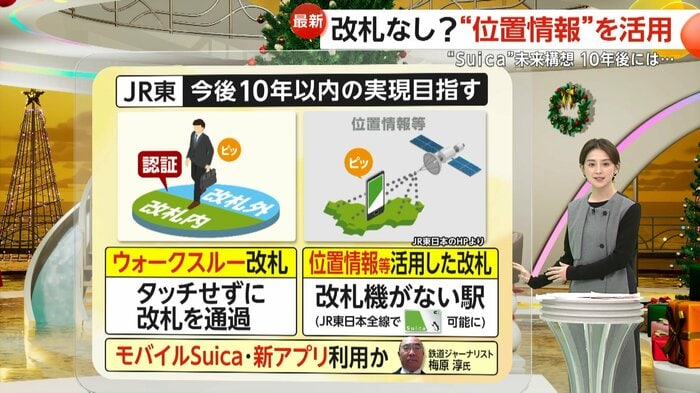

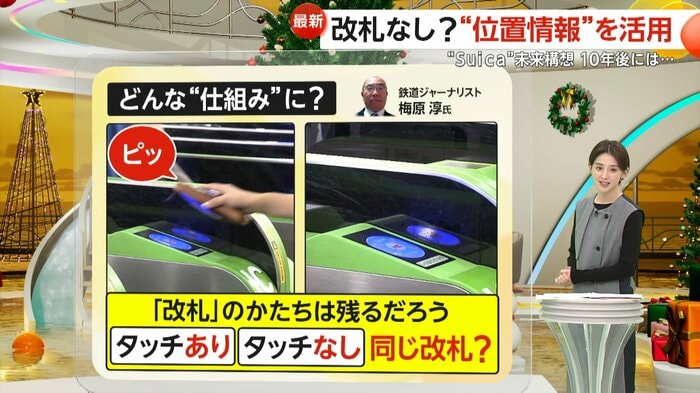

今後10年以内の実現を目指すとして発表されたのが2つです。1つ目は、タッチせずに改札を通過できる「ウォークスルー改札」。2つ目は、改札機がない駅での「位置情報等を活用した改札」です。これにより、JR東日本のどの駅でもSuicaを利用できるようにしていくということです。

鉄道ジャーナリストの梅原淳さんによると、「モバイルSuicaや新しくリリースされるアプリを通して利用することになるのではないか」とのことでした。

青井キャスター:

ーー今、駅にある改札の機械が全部なくなるということですか?

宮司キャスター:

梅原さんによると、「そういうわけではなく、改札という形は残るだろう」ということです。これまで通り、カードのSuicaでピッと通る人もいれば、タッチなしで通る人も同じところを通るようになるかもしれないという話でした。

青井キャスター:

使いこなせる人と使いこなせない人も出てきたりしますから、そういうことも含めて検証していくんでしょう。

宮司キャスター:

さらに「位置情報等を活用した改札」については、天井に設置したアンテナから電磁波を照射し、乗客が持つ専用アプリが入ったスマホとデータを送受信し、通過できると判断すればゲートが開くというものになるのではないかということです。JR東日本では、すでにこの仕組みの実証実験も行われているということです。

青井キャスター:

ーー「スマホありき」みたいな話になるとするならば、充電切れになったら改札が通れなくなるのではなどの懸念がありますね。

宮司キャスター:

梅原さんによると、懸念点は「まったく電源が入らない状態だと、データの送受信ができずエラーになる。その場合は、これまで通り窓口が対応することになるのではないか」とのことでした。

早期の発表に「Suica離れを防ぐ狙い」

青井キャスター:

ーー今後10年以内の実現を目指すとのことですが、ずいぶん早い発表ですよね。何か狙いがあるのでしょうか?

宮司キャスター:

梅原さんによると、「Suica離れを防ぐ狙い」もあるといいます。Suicaのシステムは、更新費などが高額で、一部の地方路線ではクレジットカード決済に切り替えているところがあります。JR東日本側は、利便性を高め費用を下げ、利用率アップにつなげたいのでは」ということでした。

青井キャスター:

ーー危険性は、どういうところにあると考えますか?

スペシャルキャスター・山口真由さん:

“キャッシュレス決済”戦国時代に、これでキャッシュレスの時代に乗り込んでいこうという、経済圏を拡大したい意図は見えますけれども、JR東日本は2013年にSuicaの利用履歴を外部に提供しようとして批判を浴びました。個人のプライバシーをどこまで重視するかが、「Suica経済圏」を発展させる1つのカギになると思います。

青井キャスター:

安心・安全に、そして便利に使っていきたいなと思います。

(「イット!」12月10日放送より)