文化庁がユネスコに申請をしていた日本の「伝統的酒造り」が無形文化遺産に登録された。

「酒造」を取材すると、伝統の継承と革新という“岐路に立つ”日本酒の現状が見えてきた。

増田徳兵衛商店十四代目 増田徳兵衛会長:飛び上がるというのはおかしいですけど、1人で拍手をしながら、『ああ通ったんだ』って感慨深い気持ちでおりました。

兵庫県新温泉町・但馬杜氏の郷では、お祝いの振る舞い酒が提供された。

但馬杜氏組合 池成均さん:酒文化を守り続けていただいた先輩方に感謝いたしますし、後世につなげていかないといけない。

5日、お祝いムードに包まれた全国各地の酒どころ。

■日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に正式登録

5日未明にパラグアイで開かれた政府間委員会で、日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に正式に登録された。

「伝統的酒造り」とは、穀物を原料とする伝統的な「こうじ菌」を用いて、杜氏(とうじ)や蔵人(くらびと)などが長年、手作業の技として築き上げてきた「酒造りの技術」のこと。

日本酒や焼酎、泡盛などの製造で受け継がれてきた。

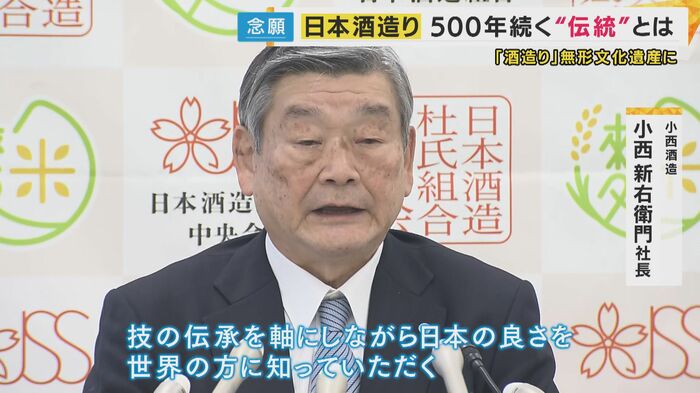

全国およそ1600の酒類メーカーが所属する団体は、5日会見を開いた。

小西酒造 小西新右衛門社長:ワインが全てと思っておられる方たちに日本酒の存在が、ご理解いただき始めたというのは手応えで感じています。技の伝承を軸にしながら、日本の良さを世界の方に知っていただく、そういう努力を今後とも引き続きやっていきたい。

喜びの気持ちを語ったのは、日本最古の日本酒銘柄「白雪」を製造する小西酒造の小西新右衛門社長。

■『一麹、二もと、三造り』が大事

そんな小西社長が受け継いできた「伝統的酒造り」とはー

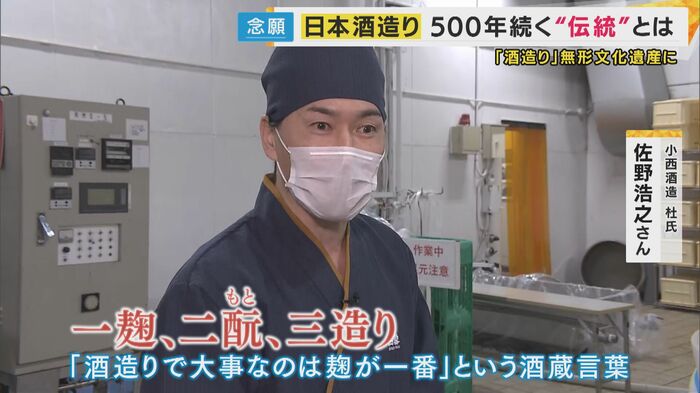

兵庫県伊丹市にある酒蔵を取材すると、案内してくれたのは酒造りの責任者である杜氏の佐野浩之さん。

原料となる米を蒸す作業中、状態を確認するため佐野さんは100度近い米を素手で触る。

小西酒造杜氏 佐野浩之さん:これから『ひねりもち』といって、蒸し上がったお米をなるべく早めに練り込んであげまして、秒単位でお米の吸水具合を調整するんです。『一麹、二もと、三造り』って言葉があるんですけども、そういう麹の状態にも大きくかかわってくる。

450年以上前から酒造りを続ける小西酒造。

機械も導入していますが、すべての銘柄で職人の手作業が入り、創業当時からの技術が生かされている。

小西酒造杜氏 佐野浩之さん:香りを嗅ぐことによって、ちゃんと香りが出てるか人間の五感ですね。目で見て香りを嗅いでっていうのも非常に大切にしております。

■ワインの本場フランスでも需要が増えている

1550年天文19年から酒造りを始めている小西酒造。

代表的な銘柄「白雪」の大吟醸は、ことし10月にフランスのコンクールにも出品された。

原佑輔記者:フランス・パリにある日本大使公邸です。これから『KURA MASTER』の授賞式が行われます。

フランスの第一線で活躍するソムリエなど日本人ではない「食のプロフェッショナル」が味を評価する。

海外への輸出額は、去年には410億円と10年前のおよそ4倍にまで増え注目度が高まる日本酒。

しかし、ワインの本場フランスで受け入れられるのか?

(Qフランスで日本酒の需要は増えている?)

ソムリエ・国家最優秀職人章 グザビエ・チュイザさん:ますます増えています。それが私の喜びです。私はスパークリング酒の発展に非常に期待しています。

■小西酒造の酒がKURAMASTERで最高賞のプレジデント賞に選ばれた

その授賞式には、小西社長の姿があった。

応募総数1223点の日本酒の中から最高賞のプレジデント賞に選ばれたのが小西酒造の「白雪 伊丹諸白大吟醸」。

小西酒造 小西新右衛門社長:日本の方じゃない方たちが、このお酒を選ばれるという意味はすごく大きいと思います。

海外でも高い評価を得た小西酒造の日本酒。

プレジデント賞を受賞した日本酒を、普段あまり日本酒を飲んだことがないという関西テレビ・鈴村記者が試飲させてもらった。

鈴村菜央記者:香りがりんごのようにフルーティーで、すっきりして飲みやすいお酒です」

■古文書から作った変わり種のお酒も

その他にこんな変わり種のお酒も…

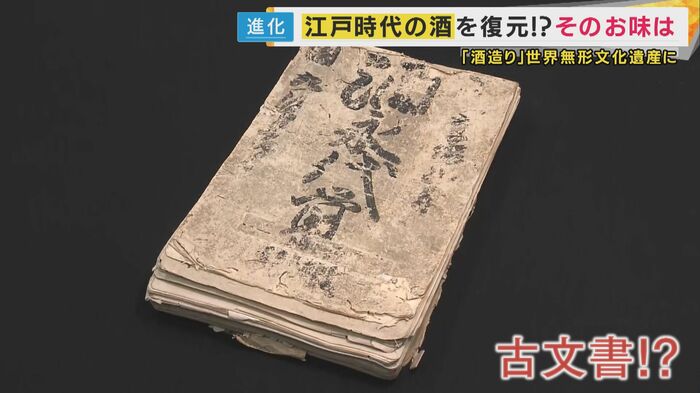

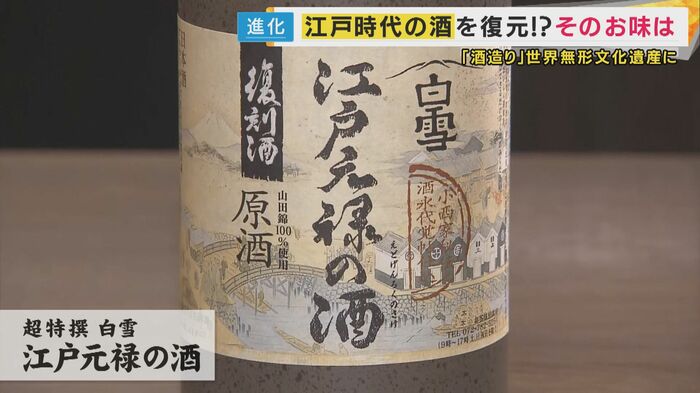

小西酒造取締役生産統括部長 石田禎晴さん:弊社に伝わります、『酒永代覚帖仕込み(さけえいだいおぼえちょうじこみ)』という古文書に載っていた、江戸時代のお酒のレシピを再現した復刻酒になります。

なんと古文書から…。

小西家にあった秘伝書をもとに江戸・元禄時代に飲まれていたお酒を復元させ、商品化したという。

鈴村菜央記者:すごく甘いです。日本酒でこんなに甘いのを飲んだことがないぐらい。

小西酒造取締役生産統括部長 石田禎晴さん:昔のお酒の作り方は現代に比べ仕込みに使う水が少ない状態で作っていました。普段食事で食べているのと同じ精米で、このお酒を仕込んでいます。

■国内の消費は厳しい状況が続く

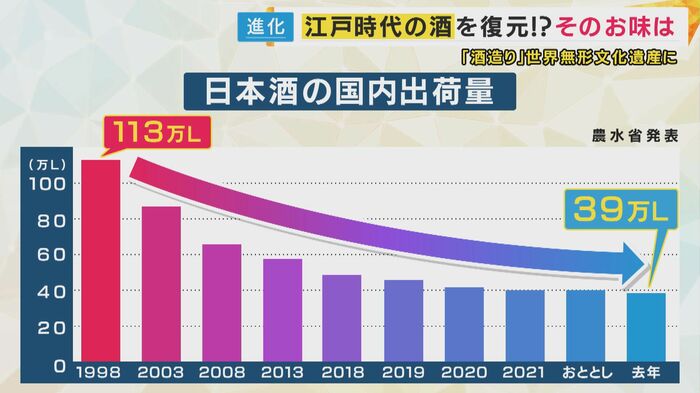

無形文化遺産登録という朗報があった日本酒ですが、国内での消費は厳しい状況が続いている。

農林水産省によると1998年は113万リットルあった日本酒の国内出荷量は、去年は39万リットルと大幅に減少。 若者の日本酒離れが指摘されている。

■幅広い世代を取り込もうとバターに合う日本酒を開発

そんな中、小西酒造では幅広い世代を取り込もうとこんな商品も。

鈴村菜央記者:こちら、バターに合う日本酒ということで、実際に飲んでみたいと思います。コクがあるんですけど、すごく飲みやすいです。私だったら『えのきバター』と合わせたいです。普段はビールかワインなんですけれども、新しい選択肢として日本酒を選ぶのもいいなと思います。

小西酒造取締役生産統括部長 石田禎晴さん:若い方に手に取っていただけるというので、ラベルでしたり味わいという面でユニークな商品を作っていく必要があると思うので、こういった商品を開発しております。

人の手で受け継がれてきた「伝統的酒造り」。

技術とお酒を楽しむ文化をこれからも残せるよう、作り手の模索は続く。

(関西テレビ「newsランナー」2024年12月5日放送)