秋田県が定める5月26日の「県民防災の日」に合わせ、災害で大きな被害を受けた地域の今と支援について考える。能登半島地震の被災地で活動を続けている日本赤十字秋田短期大学の及川真一さんに、被災地の現状と秋田から今できる支援について聞いた。

きっかけは東日本大震災

「まだまだ先のことかもしれないが、海は変わらない。でも、もう一方の世界は何か変化が起きるだろうと思っている」と語るのは、秋田市にある日本赤十字秋田短期大学で講師を務める及川真一さんだ。

宮城・仙台市出身の及川さんは、地元で東日本大震災を経験し、自宅が大きな被害を受けた。

これをきっかけに、災害時に「命を守り・つなぐすべ」を広く伝えている。

及川さんが今、重きを置いていることの一つが、能登半島地震により多くの人が苦しい生活を強いられている石川県での活動だ。

地震発生から4カ月余りが経過したが、及川さんは被災地をたびたび訪れて、石川・能登町を拠点にするNPO法人「オープンジャパン」とともに、現地の生活支援にあたっている。

日赤秋田短大・及川真一さん:

届けてきた支援物資の内容も変わったし、生活再建のステージに入ってきたので、だいぶ変わった

この4カ月間で仮設住宅が次々と完成し、現地の人たちは「生活再建」に向けて動き出している。

支援が届きづらい人の元にも足を運ぶ

課題となっていたボランティア拠点は徐々に増え、ボランティアの人が長期滞在して活動できるようにテントサイトが完成した。一方で、地震が起こったその日から変わっていないこともある。

日赤秋田短大・及川真一さん:

変わってはいる。道路が少しずつ良くなったり、水が出るようになったり、色々なところで変化を感じている。ただ、水がまだ出ていない家、下水道がまだでトイレが使えない家がいっぱいある。1月1日に被害に遭った自宅がそのまま、という状況は変わっていなかった

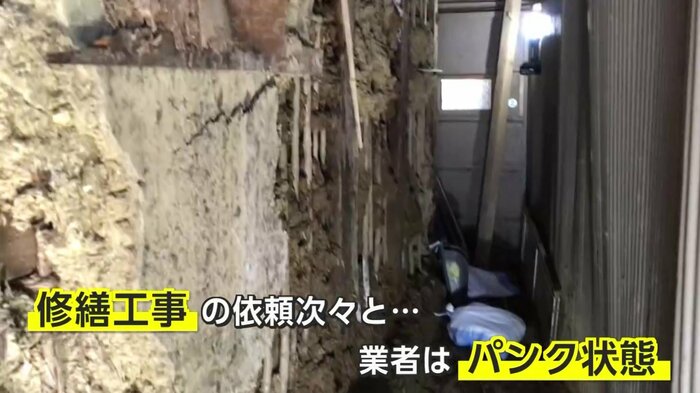

公共の水道管の復旧が進み「断水は解消された」とアナウンスされても、自宅につながる水道管が壊れていれば、蛇口をひねっても水は出ない。

修繕工事が必要な家は多く、業者はパンク状態で工事開始まで数カ月かかるのが現状だ。

自宅で過ごすことができても、生活にはいまだに給水車での「水くみ」が欠かせない。

及川さんはまちを回り、自宅に避難している人など、生活が見えづらく支援が届きづらい人の元に足を運んだ。

日赤秋田短大・及川真一さん:

今回は避難所だけでなく、在宅避難している人にも支援物資を届けた。もらいに行くことはできるが、「家が大丈夫なのに物資をもらいに行ってもいいのか」という声が非常に多かった。車に支援物資をたっぷり詰め込んで路地を走って、住民を見かけたら声をかけ、車を開けて「好きなものをどうぞ」というやり方もした

“被災地の今を知ることをやめない”

今後も「絶え間ない支援が必要」と話す及川さんだが、同時に、未来につなげるための「自立」の必要性を指摘する。

日赤秋田短大・及川真一さん:

その地域に住む人のまちなので、炊き出しをいつまでも続けていると、まちの居酒屋や食堂にあまり良い影響をもたらさない。早い段階から地元の経営者と一緒に活動して、支援をバトンタッチしていくことが大事

秋田から被災地のためにできることについて及川さんは、「『いま能登はどうなっているのかな』と知ること。調べたりメディアを通じたりして、被災地の現状を知ることを続けてほしいと思う」と語った。

“被災地の今を知ることをやめない”。

そして、災害時に自らの命を守り、つなぐすべを考えるきっかけにしていかなければならない。

(秋田テレビ)