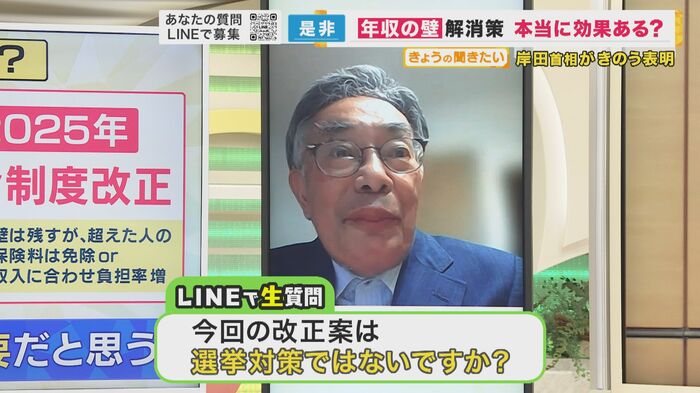

一定の年収を超えると、配偶者の扶養を外れて、社会保険料の負担が生じ、手取りが減ってしまう、いわゆる“年収の壁”。政府の新たな方針が決まったが、みなさんの生活に関わる問題かもしれない。なぜ変えるのか、そして最終的に何が目的なのか、労働と経済の問題に詳しい昭和女子大学の八代尚宏特命教授に聞いた。

特に問題なのが『130万円の壁』

岸田首相は、9月26日の閣議で閣僚に経済対策の取りまとめを指示した。その柱の一つが、働き控えにつながっている“年収の壁”の改革だ。

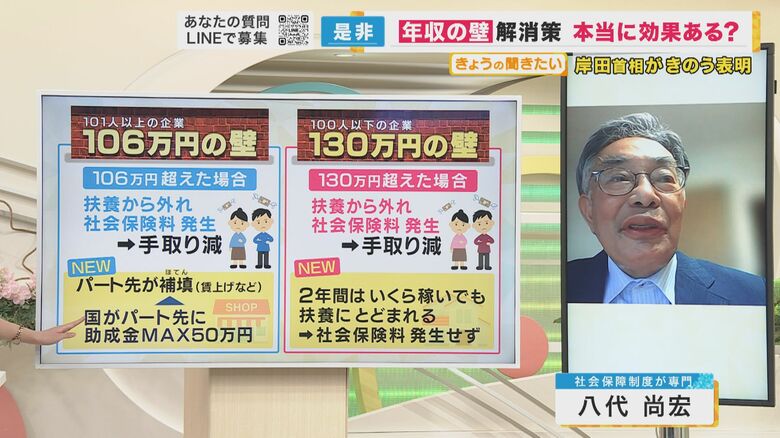

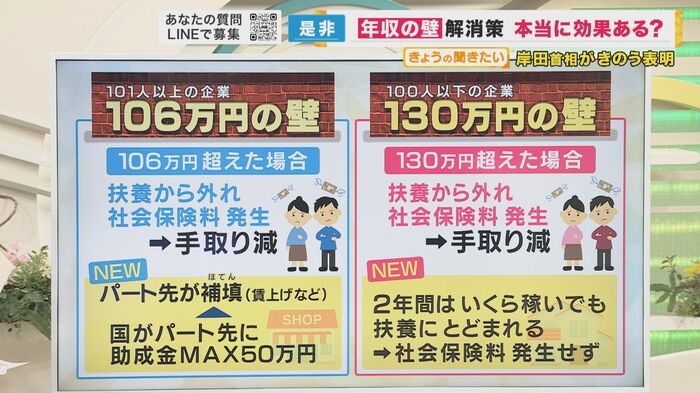

年収の壁には2種類ある。

「106万円の壁」

従業員が101人以上の企業などで働く人が該当するものだ。現状、年収が106万円を超えた場合、配偶者の扶養から外れ、社会保険料が発生し、実質の手取り額が減少する。

どれぐらい減るか、夫が会社員、妻がパートの場合の例をあげると、

・妻の年収105万円の時:雇用保険と所得税・住民税が約2万円引かれて、手取りは103万円となる。

・妻の年収106万円の場合:厚生年金と健康保険も引かれるので、手取りが約89万円になる。壁を超えることで一気に約14万円手取りが減るということだ。

新たな案では、賃上げなどで手取りが減らないように取り組んだ企業に対し、国が従業員1人当たり最大で50万円を助成する方針だ。

「130万円の壁」

従業員が100人以下の企業で働く人が該当する。現状、年収が130万円を超えると、扶養から外れ、社会保険料が発生し、手取り額が減る。

新たな案では、2023年10月から2年間は、いくら稼いでも扶養にとどまれる、つまり社会保険料が発生しないというものだ。

昭和女子大学 八代尚宏特命教授:

この2つの中で特に重要なのは『130万円の壁』です。これは働きたい人が働けないという大きな問題があります。それと同時にもともとこの制度は不公平な制度なんです。サラリーマンに扶養されてる家庭の主婦だけが保険料を払わなくても基礎年金がもらえるという仕組みで、この不公平だという点も忘れずに示さないといけないと思います。

国が補助金を出したり、あるいは扶養の定義を変えて、200万でも、300万でも、いくら稼いでも2年間は保険料払わなくてもいいというのは極めて不公平な制度で、不公平をさらに拡大させるということに大きな問題があります。そういう意味で、私は今回の案は非常に改悪だと思います

その場しのぎの対策

国が助成金を出してまで実施したいというのは、なぜなのだろうか?

昭和女子大学 八代尚宏特命教授:

もともと社会保険の制度は、一定の所得になれば社会保険料を払って、年金や医療給付を受けるというものです。だけど夫に扶養されてる主婦の場合は、夫の保険にカバーされていますから、保険料を払わなくて済んでいるわけです。“扶養”という制度があるから問題が起こるわけで、今パートの主婦の労働に依存している小売店などは働いてもらいたいから何とかしてくれと泣きついて、結局そもそもの制度を変える代わりに、補助金を出すという形で、その場しのぎの対策をしているというのが現状なわけです

番組コメンテーターでエコノミストの崔真淑さんは「一言でいうと、改革が中途半端だと感じました。特に『補助金で』という話があったんですが、いつまでもダラダラと払い続けるんじゃないかという話も出てくるし、本当に賃金や企業の労働者不足が抜本的に解決されるかというと、解決から遠くなる気もするんです。こういった話が出てきたことによって、経済が潤いすごく働きやすくなると反応するならば、例えば今日の株式市場も大きく上昇してもおかしくないんですが、 むしろ株価が大きく下落している。やはり投資家を含めて今回の政策をどうなのかと思っている人は少なくないんだと思います」と話した。

昭和女子大学 八代尚宏特命教授:

崔さんのおっしゃる通りだと思います。問題は経済効果が大きいか小さいかは二の次で、その場しのぎだということが問題です。 例えば2年間は扶養控除を維持するということですが、2年後に何が起こるか。補助金が終わるかどうかが怪しいという話がありますが、私もそう思っています。この問題は長年議論され解決できなかったことが、2年後に本当にできるのかと思います。もし岸田政権が本気で改革する気があるならば、『検討に2年間かけますが、こういう控除をなくす方向で検討します』ぐらいのことを言わないと、全くインパクトがないと思います

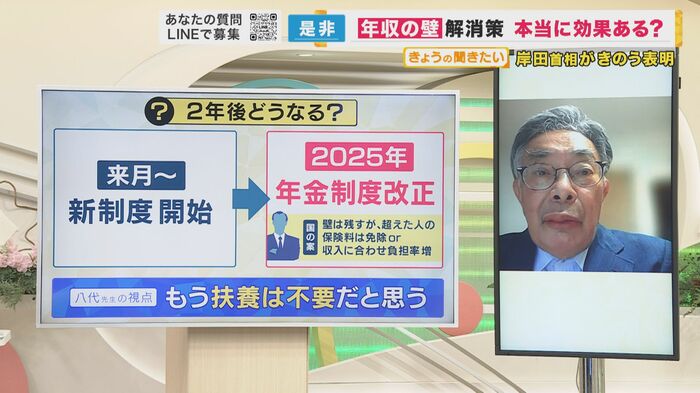

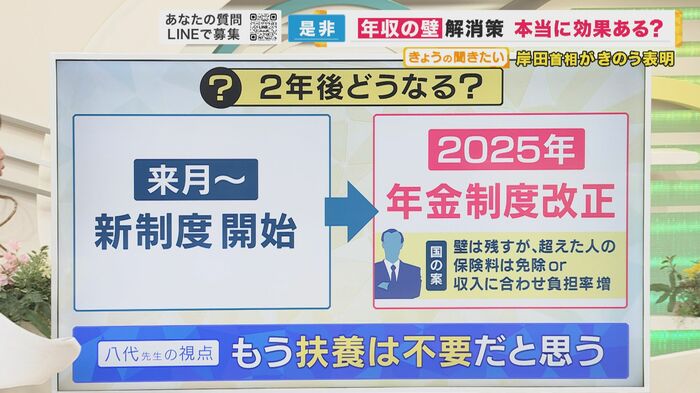

「扶養は不要だ」

10月から新制度が開始される予定だが、2年後の2025年に年金制度が改正される。国の案としては、年収の壁は残すが、年収の壁を超えた人の保険料は免除or収入に合わせて負担率を増やすことが検討されている。今後について八代教授の見解では、「もう扶養は不要だと思う」ということだ。

昭和女子大学 八代尚宏特命教授:

今の案が本当に実現するかどうか分かりませんが、もしそうだとしたらひどいことです。2年後も改革しないということと同じです。つまり主婦パートの方が保険料を払わずに基礎年金をもらえるという制度は、もともとなかった制度で、昔は主婦の人は夫の年金で暮らせばいいという考え方でした。それでは不安だということで、主婦にも年金が必要だというのは当然のことです。その時に何をしたかというと、夫が奥さんの年金も払う形で、年金を確保する。実に7割の人がその制度に入っていたんです。だけどなぜか、せっかく7割の人が自発的に保険料を払っていたのに、政府が大盤振る舞いでそれを免除してしまうひどい改悪をして、それが現在にまで至っています。本来は昔の制度、つまり奥さんの保険・基礎年金分は夫が払う、もしそれが払えない人であれば自営業と同じように免除するやり方もあります。そういうことをせずにだらだらと不公平な制度を維持するのは、とんでもないことだと思います

免除の話もあったが、どうしても働きたいけれども働けない、例えば育児や介護で物理的に働けない方もいるとは思うが、そういう方はどういった制度で救われていくことになるのだろうか?

昭和女子大学 八代尚宏特命教授:

育児については保育所も充実していますし、介護保険制度もあり、専業主婦か共働きか単身かにかかわらず、そういう問題はあるわけです。だから基礎年金の保険料を免除するというやり方で、所得のある人も、働ける人もひとまとめにして優遇するというのは、全く合理的な仕組みとは言えないと思います。困ってる人は働き方の違いにかかわらず、きちっと対応策を取るというのが基本だと思います

今回の改正案は選挙対策ではないのだろうか?

昭和女子大学 八代尚宏特命教授:

当然そうだと思いますね。専業主婦の保険料を免除することをやめると言ったら、専業主婦の多い中高年齢層は反発するわけです。お金をばらまいて、とにかく反発をくわないという選挙対策と言えると思います

社会や働き方が変わっている中での年収の壁対策、それから2年後に迫る年金制度改正にも注目していきたい。

(関西テレビ「newsランナー」2023年9月26日放送)