結局、崩れなかった「安倍一強」

182日間にわたり与野党が攻防を繰り広げた通常国会が7月22日に閉会した。森友学園問題での財務省の公文書改ざんをはじめ、政府に数々の問題・疑惑が発覚する異例ずくめの国会だったが、終わってみれば「安倍1強」の状況が崩れることはなかった。

疑惑解明に至らず、議論も深まらなかった原因ついては、政府与党の姿勢も当然指摘される。一方、「攻め手」側の野党に焦点をあてると、「敵失」ともいえる好機に数多く恵まれながら、それを生かし切ることができなかったことは間違いない。

では、野党は通常国会にどのように臨み、何を成し遂げ、何をできなかったのか。日々、野党議員らを取材している担当記者がリレー方式でお伝えする。

「弱すぎた野党」 成果で見れば野党の”完敗”

安倍内閣の不信任案が否決され、事実上の国会最終日となった20日の夜、国民民主党の大塚共同代表が繰り返し使った言葉がすべてを物語っていた。

「野党が弱いがゆえに・・・」「あまりに野党が弱ければ・・・」

感情を表に出して政府与党を追及する野党幹部が多い中にあって、周囲も辟易するほどの理屈じみた言動から「政治家というより学者」と揶揄されることもある大塚氏が、珍しく顔を紅潮させつつ口にしたのは、通常国会における野党の「弱さ」であった。

通常国会に政府が提出した法案は65本。そのうち9割を超える60本が成立し、特に働き方改革関連法や、カジノを含む統合型リゾート=IR実施法といった政府が重要法案と位置づけ、野党が廃案を目指した法案はいずれも成立した。

野党にとっての法案審議における成果は、厚労省のデータの不備を追及したことにより、働き方改革法から「裁量労働制の対象拡大」について撤回させたことや、一部の法案の採決の際に運用を制限する付帯決議を付けることができたくらいだ。

また、財務省で公文書改ざんや事務次官によるセクハラ問題まで明らかになったにも関わらず、麻生財務大臣を辞任に追い込むことができず、通常国会における閣僚の交代は1人もなかった。

与野党攻防という観点から法案の成立率や直近の内閣支持率などを冷静に見た時に、結果として野党は”完敗”だったと言わざるを得ないのではないのだろうか。

野党「弱さ」の原因 「乱立」と「足並みの乱れ」

野党の「弱さ」の原因は、単に議席数が少ないということだけではない。ここでは「乱立」と「足並みの乱れ」という2つのキーワードから読み解きたい。

衆議院に現在の小選挙区・比例代表並立制が導入されたのは1994年のこと、「政権交代可能な2大政党制」を念頭に置いてのものであった。

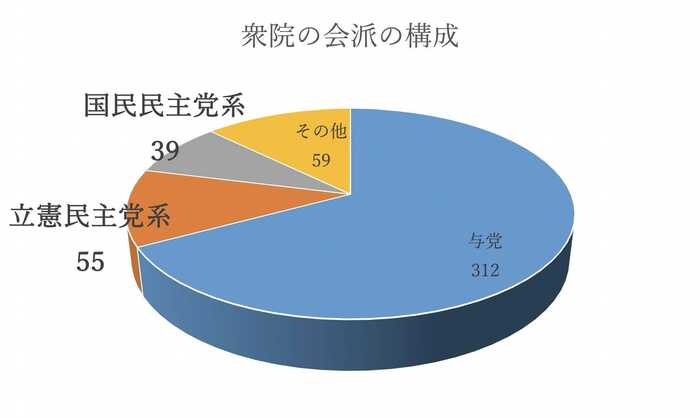

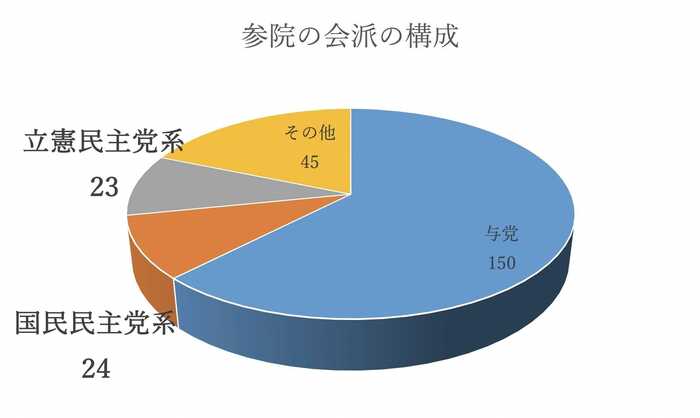

しかし、現在の野党の状況は「政権交代可能な2大政党」の一翼からは程遠い。政党要件を満たす党が6つもあるうえ、さらに無所属議員が衆参あわせて30人を超えている。

この「野党乱立」の影響が最も出たのが「党首討論」だ。この通常国会では2回開かれたが、45分間の質疑時間を各党で分配するため、最長でも20分に満たず、割り当ての3分を辞退した会派もあった。これでは議論が深まるはずもない。

また、野党が乱立しているからこそ、少なくとも国会内での行動については、1つの塊となって与党と対峙するべきだが、結局「足並みの乱れ」が目立った。

終盤国会では、法案採決を阻止するための戦術をめぐり、立憲民主党と国民民主党が激しく対立し、国民の利益からは程遠い「野党内抗争」ともいえる動きに終始した。

「様々な行き違いがあるのは当然のことだ」(立憲民主党・枝野代表)

「一致することができなかったのは事実」(国民民主党・玉木共同代表)

「国会戦術の問題でいろいろな議論があった」(共産党・志位委員長)

事実上の国会最終日となった20日、各野党の党首は、野党間の足並みの乱れを認めざるを得なかった。

立憲民主党と国民民主党の相克 「別れた恋人どうし」にとまどう周囲?

野党の「足並みの乱れ」の最大の要因は、議員数で第1党の立憲民主党と第2党の国民民主党の間の路線対立にある。

立憲民主党は、大型連休を含む17日間に及ぶ審議拒否を主導するなど、与党に対して徹底的な対決姿勢で臨んでいる。

一方、5月に結成された国民民主党は、「対決より解決」を掲げており、基本的に審議拒否はしないとの方針を打ち出している。

野党内の混乱を深めたのは、衆院では、去年の総選挙の結果を受けて立憲民主党が野党の最大勢力なのに対して、参院では国民民主党が最大勢力であることだ。その結果、従来、与野党間で生じた衆参の「ねじれ国会」ならぬ、「野党内ねじれ国会」が繰り広げられた。

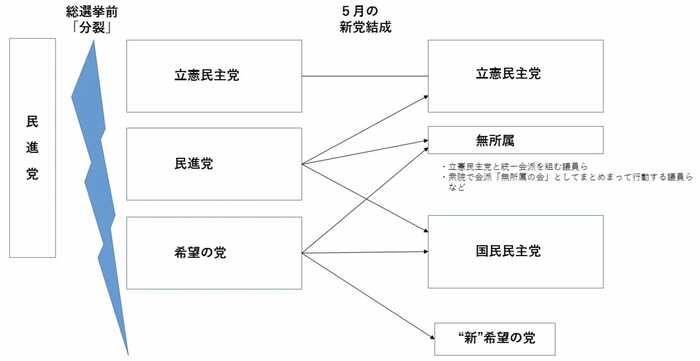

そもそも、去年10月に総選挙が行われるまでは、この2党の議員のほとんどは、民進党に所属していた。また、総選挙後に、現在は国民民主党に所属する議員側が、たびたび「再結集」を呼びかけてきたが、立憲民主党が断り続けてきたという経緯がある。

いわば立憲民主党と国民民主党は「別れた恋人どうし」といえ、別れても理解しあって協力できている時は共闘関係が築けていたが、いがみあいの局面になると、感情がもつれ、関係はこじれ、周囲は戸惑うばかり、というような状況が少なからずあった。

元恋人への感情のもつれが憎悪を増幅

通常国会の冒頭、現在国民民主党の幹部となっているある議員は「立憲民主党とは、まず国会内での協力だ。実績を積み重ねることで統一会派や再結集への道も開けてくるだろう」と語っていた。「別れた恋人」への”未練”と“復縁への期待”の言葉であった。

実際、森友・加計学園問題などについては、野党各党が合同で関係省庁から110回を超えるヒアリングを行い、別れた党が手を結んで協力するひとつの形を作り上げた。

一方で国会終盤には、法案などをめぐり野党内で賛否が割れる事態が頻発した中で、立憲・国民両党から漏れてきた言葉は、相手方への非難の言葉ばかりであった。

「国民民主党は何を考えているのかわからない。連絡すらとれない」

「立憲民主党のやり方では政権交代は不可能だ」

本来、対峙すべき相手は政府与党なのだが、同じ野党に対する非難ばかりが聞こえてくる両党からは、袂を分かった元恋人ゆえの憎悪にも似た感情が感じられた。それこそ、「弱すぎる野党」の成果の乏しさの原因だろう。

次回は、両党の主張や思惑について、それぞれの担当記者が聞いた“本音”を明かしつつ、対立の構図を深掘りする。

(政治部・野党担当キャップ 古屋宗弥)