アトピー性皮膚炎の患者数は厚生労働省の「平成29年患者調査」によると約51.3万人と推計され、患者さんは、皮膚症状やかゆみに対する悩み、肌が荒れることによる見た目など多くの悩みを抱えている。

皮膚症状がなかなか改善しない。かゆみが我慢できない。荒れた肌の見た目が気になる。治療費が高いなど、アトピー性皮膚炎の悩みは多い。

また、アトピー性皮膚炎の症状によって、患者さんの睡眠、メンタルヘルス、集中力、身体的活動、社会活動などに影響を及ぼすと言われている。

アトピー性皮膚炎患者さんが、その悩みと向き合い、本当になりたい自分・送りたい生活を改めて考え、そのためにできること、すべきことをご自身で設計し、より良い将来へ向かい進んでいただくことを目的に、オンラインワークショップ ~「マンダラチャート」でアトピー性皮膚炎患者さんの目標を考える~(主催:日本イーライリリー株式会社、協力:アトピヨ合同会社)が開催された。

マンダラチャートを通して、「ひとりじゃない」を共有

アトピー性皮膚炎患者さんの中には、症状が悪化することで精神的に不安定となる、睡眠に支障をきたすなど、日常生活に大きな影響がある人も多い。

今回ワークショップには、アトピー性皮膚炎に悩む5名の患者、ミウラさん、ゴトウさん、ゴウツさん、コガさん、ハバさんが参加した。

11月2日にオンラインで行われたワークショップは、マンダラチャート(=3×3の9マスの枠で構成されるフレームワークで、9つのマスの真ん中に目標、周辺のマスに関連する小目標を入れて、目標を達成するために何が必要なのかを可視化していくツール)を活用し、アトピー性皮膚炎の患者さんが、症状などご自身の現状を認識し、将来へ向けなりたい自分の目標を明確にする取り組みだ。

講師を務めたのは、藤田医科大学ばんたね病院総合アレルギー科矢上晶子教授。このワークショップの意義について「患者さんのありようは多彩です。症状を諦めてしまっている方もいれば、改善するために症状と向き合う方もいます。このワークショップでは、様々な状況の患者さんが、マンダラチャートの項目に沿ってご自身の状況や思いを整理して書き込み、共有し合うことで、症状の改善に向けた行動変容のきっかけとなったのではないでしょうか」と述べた。

まずはじめに、患者さんご自身が作成したマンダラチャートについて発表、その内容について参加された患者さん、矢上教授で意見が交わされた。

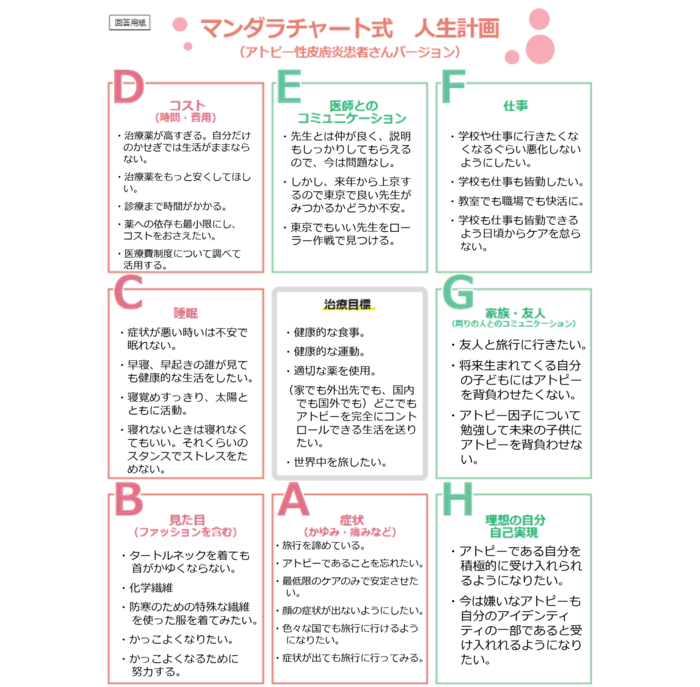

上は、30年以上、アトピー性皮膚炎の症状に悩まれている女性・ミウラさんが作成したマンダラチャート。各マスに、A「症状」、B「見た目」、C「睡眠」といったテーマが掲げられている。

「かゆみが出るとどうしてもイライラしてしまいます。肌荒れで使える化粧品も限られてしまう。でも、人の目を気にする自分から解放されたいんです」

そう話すミウラさんに対して矢上教授は「かゆみを我慢できないところに不満を感じているのですね。皮膚の状態をよく保つには日常生活を振り返ることも重要ですし、精神を安定的に保つことも大切です」とアドバイスし、生活習慣やストレスがアトピー性皮膚炎の原因になり得ると話した。

続けて、本ワークショップ協力企業で、アトピー性皮膚炎特有の症状を匿名で記録・共有できるアプリ「アトピヨ」を運営するアトピヨ合同会社のRyotaro Akoさんは、「Fのマスに、素手で家事をすることの大変さが書かれていますね。手袋をして家事を行ったり、ハンドクリームでケアをされたりする方も多いです。患者さんの中には食洗器を使う方、食事を外注して手を休ませる方もいます」とアドバイスした。

症状に対して、患者さんはいろいろと工夫を凝らしている。

これに対し、参加者のゴウツさんは「私も主婦で水仕事が多いので、どうしても手が荒れてしまいます。ミウラさんにとても共感します。いまAkoさんが仰ったように、家事を助けてくれるサービスを利用するのも手ですね」と話した。

このワークショップでは、それぞれの悩みを話すことで、患者さん同士のコミュニケーションやお互いへのアドバイスが促進される点も特徴だ。

アトピー性皮膚炎の患者さんのなかには、一人で悩んでいる方も多いが、つらさを共有することで、「苦しんでいるのは自分だけじゃない」と気づき、治療に関する発見や新たな知見も共有できることによって、日常生活や治療に対して、より前向きな気持ちになれることが期待される。

マンダラチャートで未来のビジョンが明確に

マンダラチャートを用いることにもメリットがある。記入する際、普段なら見過ごしていたような些細な気づきをチャートに落とし込み、意識的に言語化する。

その過程で自身が改めてアトピー性皮膚炎の治療にどう向き合っているのか、将来どうなりたいか等を考えることができる。そうして言語化した内容は、実際の診察の場で医師に相談する時に役立つ。

「ただ漠然と受診するのではなく、『今日はこの質問をしよう』、『今日はこれについて相談しよう』と決めて診察を受けると、医師との会話の幅が広がります。その中で、新しい治療についての話が出ることもあります。自身の状況を言語化しておくと、利点が生まれるんですね。これは、医師との信頼関係を築く上でも大切な取り組みです」(矢上教授)

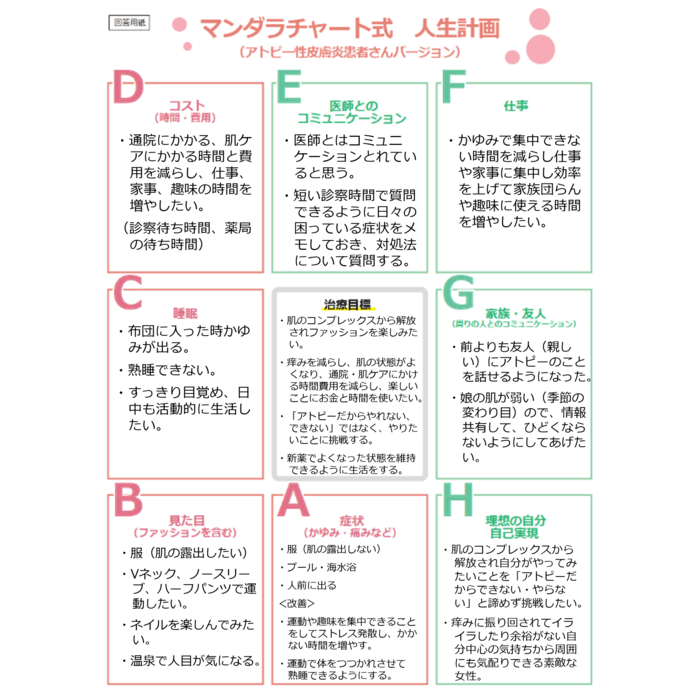

続いて、ゴトウさん、ゴウツさん、コガさん、ハバさんのチャートについても語り合った。

大学生のゴトウさんは、顔に出るアトピー性皮膚炎、つまり顔の見た目が気になるという。彼の夢は、症状が治まったら旅行に行くことだ。

また、自身の将来については「いずれ結婚して子どもをもうけた時に、子どもにアトピー性皮膚炎を背負わせたくないんです」という思いも持っている。

これに対し矢上教授は「アトピー性皮膚炎の素因は確かに遺伝します。ですが、症状そのものを受け継ぐわけではありません。症状が現れるかどうか、どのように現れるかは親と同じではないのです。あまり心配しすぎなくても大丈夫です」とアドバイスした。

また、ゴウツさんもゴトウさんと同じく肌の悩みを持ち、見た目に悩んでいる一方、前向きな治療目標も持っている。チャートには「肌のコンプレックスから解放され、自分がやってみたいことを『アトピーだからできない・やらない』と諦めず挑戦したい」(H「理想の自分、自己実現」)と記載。

矢上教授もAkoさんも、前向きで具体的な目標を掲げることが大切だと述べる。

具体的に「いつ」「どこで」「どんなことをしたいか」などを明確にした上で、アトピー性皮膚炎の治療について考え、医師と治療方針について話し合うことで、より前向きに治療に取り組む意欲に繋がる可能性がある。

去年行ったこのワークショップでは、「来年の3月に日光へ友人と温泉旅行に行く」という治療目標を立てた方もいた。

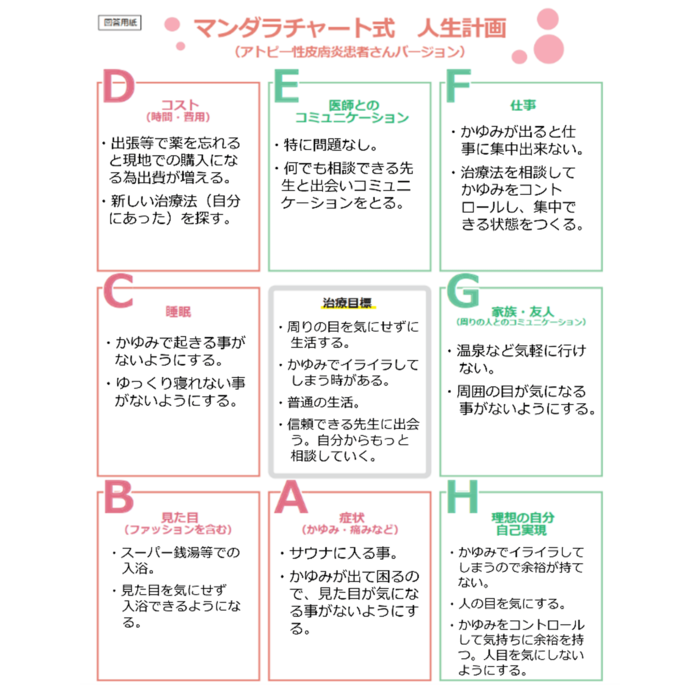

続いて、コガさんとハバさんのマンダラチャートが紹介された。

コガさんは、他の参加者の多くが子どものころからアトピー性皮膚炎を発症している中、大人になってから発症したという。

かゆみの悩み、また、見た目を気にして銭湯やサウナ等に行くのに気兼ねしてしまうことが悩みだ。

一方のハバさんは、建築関係の仕事に従事しており、働く中で汗をかくため、そこから肘や膝の裏側がかゆくなるという悩みを話した。

コガさんとハバさんは、診療時に医師と丁寧にコミュニケーションをとることに課題を感じており、共通の思いは、「どうすれば、信頼の置ける医師に出会えるか」だ。医師との信頼関係の重要性については、ディスカッション後の矢上教授の講演でも触れられた。

マンダラチャートに基づくディスカッションが一段落したところで、互いが話し合ったことをもとに、その場で参加者は、自身のマンダラチャートを更新。より具体的な治療目標、この場で話を聞いて得た気づき、矢上教授やAkoさんから共有された新たな知見などを書き加えた。

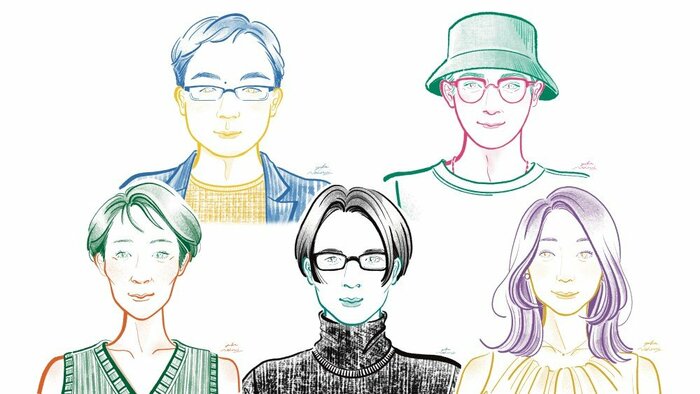

また、同時並行で、イラストレーターのニシイズミユカさんが、参加者5名のポートレートを作成。話を聞き、参加者の「なりたい自分」を反映した。

それぞれの絵に心配りがされていて、たとえば下段中央のゴトウさんの絵については、「タートルネックがお好きで、着ても首がかゆくならないようになったらと仰っていたので、(やさしい)素材感のあるタートルネックを描きました」とのコメントが。

また、その左、ゴウツさんの絵については、「Vネックやノースリーブを着て肌を出したいと語られていたので、来年もトレンドが続くと言われているニットのノースリーブを着た笑顔を表現しました」とニシイズミさんは語った。

医師との良好な関係が症状に振り回されない生き方につながる

イベントの最後には、矢上教授の講演が行われた。

まずは、コガさんとハバさんの関心事でもあった「良い医師との出会い方」について、矢上教授はこう述べた。

「多少『診察待ち』をすることがあっても、先生と目が合った時などに『また来たい』と思える医師にかかった方がいいです。医師への信頼は治療にプラスになります」

矢上教授は「何回か会っていくうちに信頼が芽生えることも多々あります」と加える。

では、どのように医師との良好なコミュニケーションをとり、信頼関係を築いていけばいいのか。そこで役立つのが、先に述べた、「今日はこれについて相談しよう」と事前に決めてメモなどを持参することである。

医師は、患者さんのことを知りたいと思い、患者さんとつながりたいと思っている。その際に、患者さんからも積極的に話しかけていくと、医師との関係が良好になるのだ。

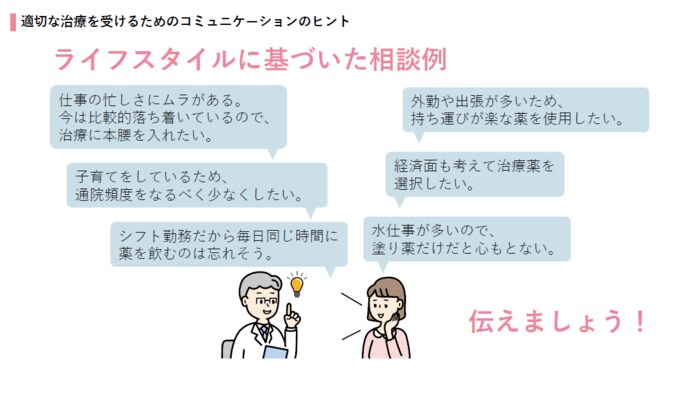

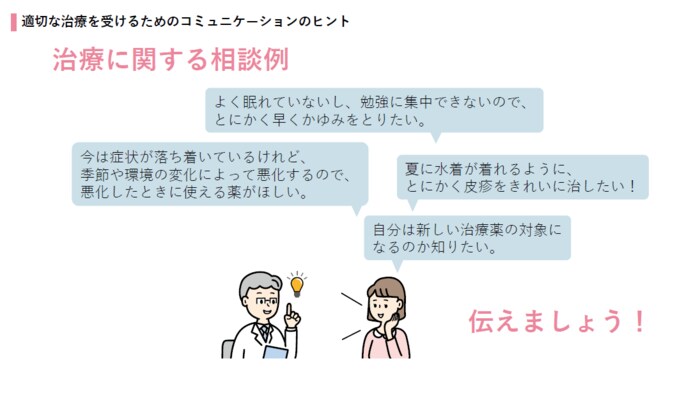

自分の生活スタイル、また治療に関する疑問や希望を伝えることがポイントだ。それによって治療のタイミングや、治療方法について、より具体的な話し合いやアドバイスに繋がることが期待される。

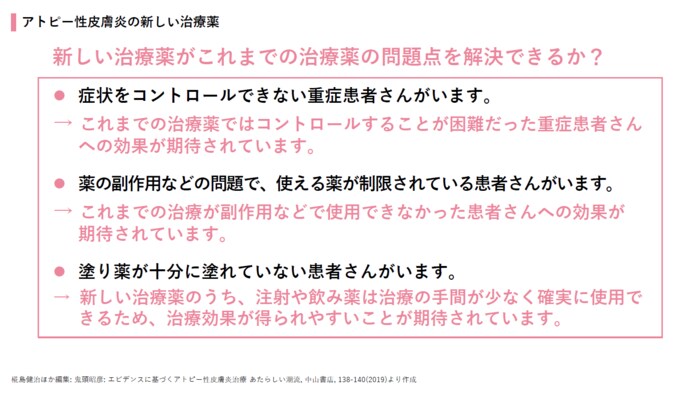

さらに、矢上教授は最新の治療事情にも言及した。

「治療法はどんどん変わっていくし、新薬も次々と出てきています。これまで副作用の関係で薬が使えなかった人が服薬できるようになったり、薬で症状のコントロールができなかった人ができるようになったりしています。塗り薬の塗り方一つとっても、適切な塗り方でより高い効果が出るようにもなりますし、注射や飲み薬による治療も広まっています。このように、『よい医師』とともに『よい薬』にも出会ってほしい。そのためにも、医師との信頼関係を築き、細かに症状を伝えて、『新しい治療はないですか?』と聞いてみてください」

昨今、アトピー性皮膚炎の治療は質も良くなり量も増えてきていて「症状を抑え込んで、良い状態をキープできる人が増えています」と矢上教授は付言する。

また、講演内で矢上教授は新しい治療薬を加えたアトピー性皮膚炎の治療ステップについても触れた。

治療薬は、外用薬のほかにも、内服薬や注射などがある。上の図は、患者さんの重症度により、推奨される治療のステップだが、青い曲線グラフの変化を左軸(時間軸)の左側から見ていくと、過度な発疹など症状が非常に強く出ている初期の状況では、まずはかゆみや炎症を速やかに抑えることに重点を置く。

その時には、ステロイド外用薬または免疫抑制剤の外用薬・JAK阻害薬(外用)での治療がある。それでも治らなかったり、重症の場合は、強いランクのステロイド外用薬、免疫抑制剤の内服薬、生物学的製剤(注射)、JAK阻害薬(内服)、紫外線療法、ステロイド内服薬がある。

そのあと、かゆみや炎症が無い(見えない)状態の継続を目指して治療を変えていく。ステロイド外用薬または免疫抑制剤の外用薬によるプロアクティブ療法など、ステロイド外用薬を止めずに継続する方法だ。

「見た目は正常だけど、炎症が残っている状態」の段階となり、見かけ上症状が出ない、いわゆる「寛解維持」という状態を目指すために医師とよく相談をしてほしいと矢上教授は述べる。

この他、乾燥の季節でもある「冬」の治療・ケア・対処法も紹介された。

「皮膚は乾燥するとかゆくなり、かいていると治りにくい湿疹になってしまいます。アトピー性皮膚炎の患者さんに限らず、湿疹になる前に保湿剤などを日頃から塗っておくことがとても大切です。ぜひ毎日の入浴後に塗布してみてください」

講演後、参加者からは「信頼できる先生を探す道筋が見えて希望が持てました」「医師と共に、改善に向けた話し合いができそうです」という感想が聞かれた。

矢上教授は、今回のイベントを振り返り、こう語る。

「症状の度合もアトピー性皮膚炎と向き合ってきた期間もバラバラな5人が話し合い、マンダラチャートを完成させました。その中において、治療のことも、症状が改善したあとの未来のビジョンのことも共有し合えました。これは大きいと思います。アトピー性皮膚炎に振り回されない人生は築けるという、その思いを少しでも強く持ってもらえたら嬉しいです」