シリーズ「名医のいる相談室」では、各分野の専門医が病気の予防法や対処法など健康に関する悩みをわかりやすく解説。

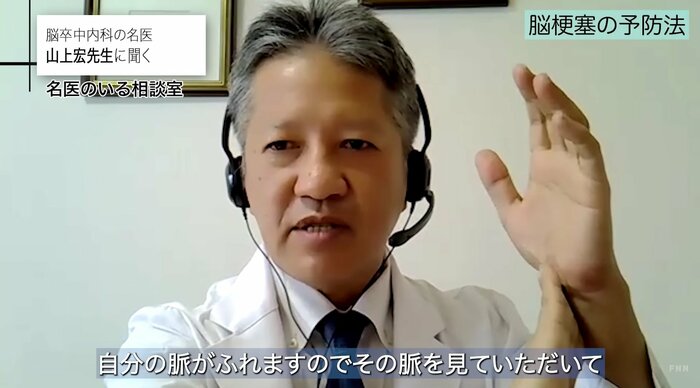

今回は脳神経内科の名医、国立病院機構大阪医療センター 脳卒中内科科長の山上宏医師が「脳梗塞」について徹底解説。後遺症を左右する早期治療につなげるにはどんな症状に気をつけたらよいのか、予防はどうすれば良いのかを解説する。

脳梗塞とは

脳卒中の中に脳出血、脳梗塞、くも膜下出血の大きく3つがあります。

このうち脳梗塞は、脳を栄養する血管が詰まって脳の組織に血液が行かなくなることによって脳の神経細胞が死んでしまう病気です。

脳梗塞の中にもいくつか種類があり、大きく分けて動脈硬化がだんだん進んで脳を栄養する血管が徐々に細くなって詰まってしまうアテローム血栓性脳梗塞。

それから脳を栄養している血管の中でも非常に細い細かい血管が詰まって起こるラクナ梗塞。

そして、主に心房細動などの不整脈が原因で心臓の中にできた血の塊が脳の血管に流れ込んできて突然詰まって起こる心原性脳塞栓症。

この3つのタイプの脳梗塞があります。

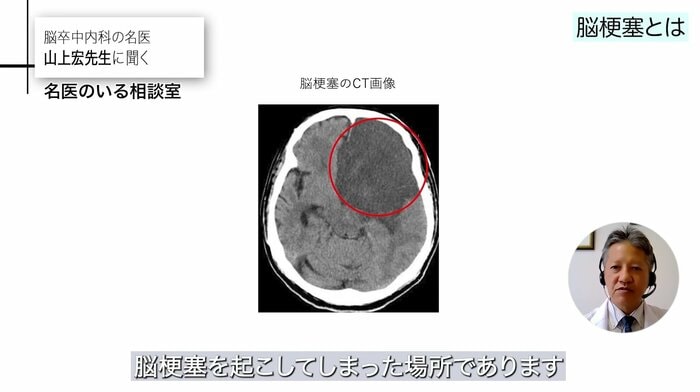

脳梗塞を起こした人の頭部CTの写真を見ると、黒くなっている部分が脳梗塞を起こした場所です。

3つのタイプによって多少季節の影響があるみたいで、心原性脳塞栓症は冬場に多いと言われています。

一方で、統計学的にははっきりとした差はないんですが、夏場にはどちらかというとラクナ梗塞という細い血管が詰まる脳梗塞が多い傾向にあります。これは夏場に脱水で血が固まりやすくなる、いわゆるドロドロの状態になってしまうので、細い血管が詰まりやすくなると考えられています。

脳梗塞の症状…こんな症状が出たらすぐ病院へ

脳梗塞を含む脳卒中は、突然症状が起こるのが大きな特徴です。

1つ目は手足の麻痺。

急に手が動かなくなり物を落としてしまうとか、足に力が入らなくなり立てなくなる。それが片方の手足の力が抜けるのが特徴です。

2つ目はしびれ。

いくつか種類があり、動かなくなるほどしびれるとか、ジンジン、ビリビリした感覚、触っている物の触覚がわからない。熱い、冷たいがわからないといった感覚の障害。

体の右半分か左半分のどちらか半身で起こる症状です。

3つ目は言葉。

ろれつが急に回らなくなりうまくしゃべれない。言葉が出てこない、理解できないといった症状が突然現れたら要注意です。

早期の治療が非常に重要で、症状が出てから少しでも早くに治療することによって後遺症が減ることがはっきりとしています。

症状が出た場合にはすぐに救急車を呼んで脳卒中の専門施設に搬送してもらうことが重要です。

あと、一過性脳虚血発作という数は少ないけど脳梗塞の一部に前兆として突然手足の力が入らないという症状が出ますが、数分~十数分で症状がいったん治ります。ただ、この場合も数日以内に脳梗塞を起こす可能性が高いので、かかりつけの先生にすぐに相談していただくことが重要です。

脳卒中の主役は脳梗塞に

脳卒中が日本人の死因の第1位だった時期があります。

1950~70年代の頃ですが、高血圧、非常に血圧が高い状態ですと、命に関わる大きな脳出血が多く起きていて、当時の死因の第1位は脳卒中の中でも脳出血が多かったのですが、その後国民健康の普及に伴って血圧の管理がどんどん進み、脳出血で亡くなる方は減ってきています。

一方で食事がだんだん欧米化してきて、糖尿病が増え、動脈硬化が増えてきて、最近では脳卒中で亡くなられる方の6割は脳梗塞です。

脳梗塞の治療法

脳という組織は非常にたくさんの酸素を消費する臓器で、血液の供給が止まるとほんの数分で脳梗塞になってしまいます。ですので、脳梗塞の最初の治療は詰まった血管をなんとか通す治療をするわけですが、血の塊を溶かしたり、取り除いて血管を通すのが最初の治療になります。

1つは、tPAという薬です。

これは血栓を溶かす薬で、これを点滴で投与して脳の血管に詰まった血栓を溶かしてあげて血流を再開する治療。

もう1つはカテーテルを使った治療です。

カテーテルは非常に細い管で、これを主に足の付け根から針を刺して管を頭の中の詰まった血管まで持って行って、金属の筒のようなもので血栓を絡め取って血管を再開させる。

あるいは吸引カテーテルといって掃除機みたいに詰まった血栓を吸い取ってしまう道具を使って血管を再開させる治療が広く行われています。

カテーテルを使った治療はこの10年ぐらいで目覚ましい進歩を遂げていて、10年前では歯が立たなかった大きな脳梗塞の方がほとんど後遺症なしに退院されることも少なくない状態になっています。

脳梗塞の予防法

脳梗塞にならないために何を注意すればいいかというと、まずは高血圧です。

高血圧を治療していれば脳卒中になる可能性は約4割減るといわれています。

血圧が高いと血管にそれだけ高い圧力がかかりますので、血管の内側の壁が傷つきやすくなる。それが元で動脈硬化が進んできて、最終的に血管が硬くなったり、細くなったり、全身で起こるものですが、頭だけでなく、心臓や手足の血管でも起こります。

最近、国際的に血圧の管理基準(どれくらい下げれば良いか)が改訂されて、以前は上の血圧が140、下の血圧が90未満でしたが、この数年前に130~80未満と10ずつ引き下げられました。

より積極的に血圧を普段から下げておくことで、脳卒中、脳梗塞も減りますし、さらにほかの心臓の病気や認知症も減るといわれているので、血圧が高い場合は薬を飲んでしっかりと下げていただくことが非常に大事であります。

もう1つ予防で重要なのは、心房細動と呼ばれる種類の不整脈ですが、普通は規則正しくトントントントンと脈を打っていますが、心房細動という病気は、脈が完全にバラバラになってしまうというもので、心臓の中の左心房で血が淀みやすくなり、血の塊ができやすくなるんです。

そうすると、心臓の中でできた血の塊がある日突然心臓を飛び出して頭の血管に流れ込んで詰まり脳梗塞を起こす原因となります。

ですから心房細動が見つかった場合は、血栓ができるのを予防するために、血をさらさらにする薬、抗凝固薬を飲むと脳梗塞を予防できる予防治療が確立しています。

あと、自分で検脈といいますが、親指の付け根の部分に三本指を当てて、自分の脈に触れて規則正しく脈が打っていればいいですが、それが完全にバラバラになっている場合は、心房細動の可能性がありますので、不整脈専門の心臓の先生に是非一度診ていただくことをおすすめします。

コロナ禍での脳卒中救急

脳卒中の診療を中心的に行っている一次脳卒中センターを日本脳卒中学会が認定しているのですが、そこを対象に調べたところ、今年7月に脳卒中の緊急診療がコロナの影響を受けている施設が半分以上あると回答しています。

その理由として1番大きいのは、第6波、第7波になってくると、重症のコロナ患者が多いためというよりは、医療スタッフが感染したり、あるいは濃厚接触者になって休まざるを得ない状態で人手が足りず救急が回らなくなるというのが一番救急医療の逼迫で大きな問題になっています。

そうはいっても脳卒中は時間を争う病気なので、なんとか日本中の900近く認定されている脳卒中センターが連携しあって脳卒中の患者さんの受け入れをこなしている状況です。脳卒中を起こした方には一刻も早く救急車を呼んで受診していただきたいので、逆にコロナで軽症な方はすぐに救急車を呼ぶのは少し我慢していただきたいと思う面があります。