いま「木」が見直されている

脱炭素社会に向けた取り組みが加速する中、飲食店のプラスチックスプーンが木製に変わるなど、いまあらためて木材の利用が見直されている。

スターバックスも、木材利用に着目している企業のひとつだ。

"環境に優しいお店"として、地域で生産した木材などを活用した店舗を続々とオープンさせている。実際に、東京・西東京市の店舗を訪れると、丸太の柱をはじめ店の内外に「木」をふんだんに使用。足元から柱に至るまで、まさに木一色のこだわりの仕様となっている。

10月1日には民間建築物の木造利用を後押しする改正木材利用促進法が施行されるなど、いま日本では木材に熱い視線が注がれている。

重要な森林サイクル 林業の現場は・・・

国内では今、50年ほど前に植えられた木々が 伐採の時期を迎えている。

林業の現場はどのようになっているのか、茨城県笠間市の山林を訪れた。

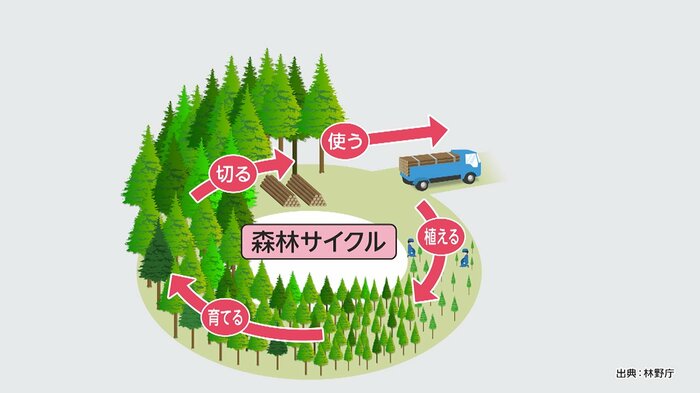

高齢化した木は二酸化炭素を吸収しづらくなるため、 「植える→育てる(二酸化炭素を吸収)→ 切る→使う(炭素を長期間貯蔵)」の森林サイクルを維持することが、環境の面からも重要だ。

しかし、林業の現場では課題も多い。

笠間広域森林組合の星野哲郎さんは 「やはりコストの問題が大きい。木を植えてから出荷するまでに何百万円という費用がかかるのだが、柱材にした際の市場取引の値段は1立方メートルあたり1万3000円~4000円程度」と話す。

脅威の成長スピード!「エリートツリー」とは

このように木材の取引価格の低さや林業従事者の高齢化、また 管理者のいない山林など、山積する課題を解決するため、林野庁が「エリートツリー」の育成に力を入れている。

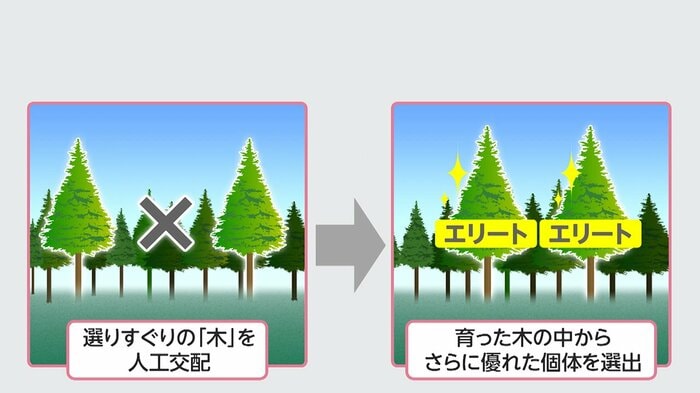

エリートツリーとは、選りすぐりの木を人工的に交配し、育った木の中からさらに優れた個体を選んだ、文字通り「木のエリート」だ。

成長スピードが通常の1.5倍ほど速く、伐採までの時間が飛躍的に短くなると期待されている。

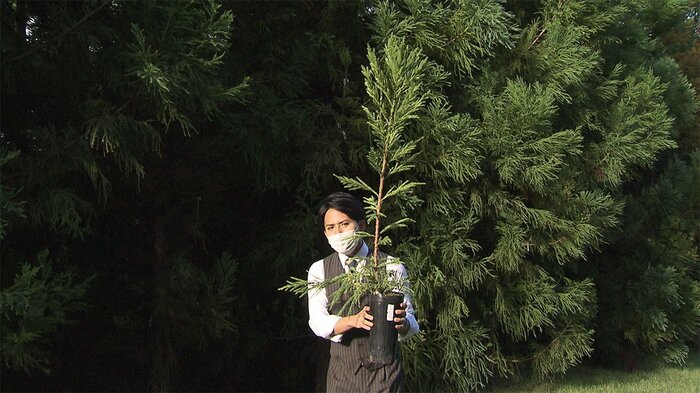

"10歳"のエリートツリーを、普通の"10歳"の木と比べてみると、大きさにずいぶん違いがあることが分かる。

森林総合研究所林木育種センターの倉本哲嗣さんは「今までのように収穫までに50年かかると、30歳で植えても収穫の頃には80歳となり、孫の世代になってしまう。これがエリートツリーだと30年で伐採できるサイズになります」と話す。

伐採までの期間が短くなることでコスト削減に繋がるだけでなく、エリートツリーは普通の木に比べ二酸化炭素の吸収量が多く、 環境にも良い影響を与えることが期待されている。

政府は「2050年までに苗木の9割以上をエリートツリーにすること」を目標にしている。

取材後記

持続可能な社会に向けて“消費を控えるだけでなく”森林サイクルのように“使うことで、管理され、新たに生まれるものもある”というのは新たな発見だった。

取材に応じてくれた倉本さんは、「自分が育てた木を、自分で伐採・出荷できること」は、林業従事者にとって明るい希望だと語っていた。

一方で、木材価格の安さや、働く人の減少、林業の舞台となる地方の過疎化など、林業を巡る問題は山積していて、「エリートツリー」で全てを解決できるわけではない。

国土の3分の2を森林が占める日本において、いかに林業を魅力的で持続可能なものに出来るかが問われているように思う。

(フジテレビ「Live News days」キャスター 兼 経済部 安宅晃樹)