AIに仕事を奪われるという恐怖

最近の僕の一番の心配は、人間がAIに仕事を奪われてしまうのではないかということ。と言ってももう60歳だし、一応これまで働いた38年間の積み重ねがあるので、いかにAIにビッグデータがあろうとも、いまさらクビになることもないだろうが、6歳の娘の将来は心配だ。彼女はAIに負けないだろうか。

それが、最近買った新井紀子さんの「AI vs教科書が読めない子どもたち」という本を読み、最初は驚いて心配になり、その後安心した。

まず驚いたのは、新井さんたちの実験によると、AIはウィキペディアのようなビッグデータを使えば、大学入試は東のMARCH(明治、青山、立教など)、西の関関同立なら受かってしまう実力があるらしい。つまり僕は立命館なのでAIに負けるかもしれないってこと。

人類の読解力が落ちている

さらに驚いたのは、AIには読解力がないのでその先には行けない。そしてもうひとつ驚いたのは実験の結果、今の人間の子供たちのみならず、大人でさえ読解力が落ちている事がわかった。読解力が落ちているのはどういうことかというと、数学の問題を解くのに、その問題の文章の意味がわからないので解けない人が多いのだ。

で、これが最後。その読解力を向上させるにはただ読書するだけではダメ。精読しないといけないらしい。ここまで読んで思わず僕はヒザを打ちました。精読ならやっているんだ。

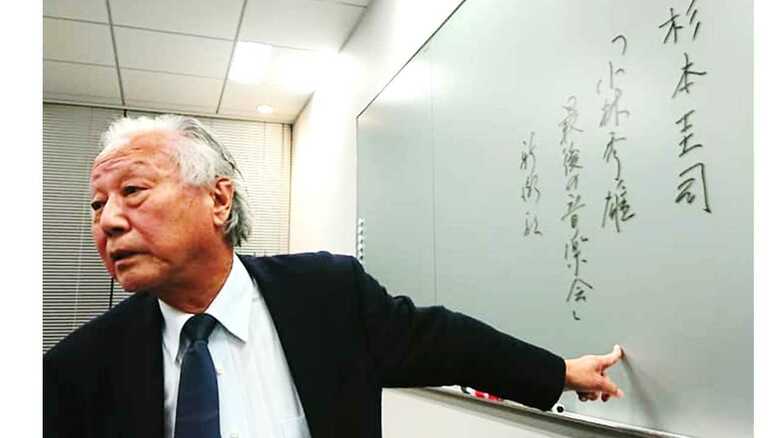

5年ほど前から批評家・小林秀雄の読書会というのに参加している。これは小林の最後の編集者と言われる新潮社の池田雅延さんが講師となって、日本一難解な小林の本を読み合う会である。

この読書会はとてもしんどい。小林秀雄は、質問をしろ、と言った人なのだが、池田さんもそれを受けて我々に毎回題材を示し、それに関する質問を考えろ、とおっしゃる。

読書会のメンバーはメディアの政治記者が中心なので、質問を考えるというのは本来お手の物なのだ。我々は会見や懇談、オンレコやオフレコ、さまざまな場面で政治家に質問するのが仕事である。その会話が記事の元になるからだ。しかし政局と違って小林秀雄は難しい。

小林秀雄を読めば大丈夫な理由

難解な小林の文章は1度や2度読んだだけでは何のことやらわからない。それで3回目は傍線を引きながら読む。4回目はその傍線の部分だけを読む。5回、6回、そうやって何度読んでも質問は思いつかない。ああ今回は無理だ、今回は読書会は欠席にさせてもらおう、と何度思ったことか。

でも不思議に前日の夜中になってフッと質問を思いついたりして、なんとか続けてきた。難行苦行の5年間だった。しかしこれはまさに精読なので、僕には読解力が少しはついたのかもしれない。

もし読解力があればAIには負けないので仕事を取られることもない。これは是非、娘にも読書だけでなく、「精読」をさせなければならない。そうすればAIに職を奪われることはない。

娘は僕に似たのか読書好きだ。「おしりたんてい」と「かいけつゾロリ」を卒業し、最近は「ミルキー杉山」にはまっている。一冊ずつ買い集めている「小林秀雄全作品」を眼の届くところに置いといてみようかな。まだ早いけど。