生活に欠かせない存在となった、スマートフォンや携帯電話。豊富なコンテンツを楽しめる一方で、依存症などの危険性も指摘されている。

そうした悪影響から子供を守ろうと、栃木・宇都宮市が独自の試みに取り組んでいるのをご存じだろうか。使用時の注意点をまとめた「スマホ・ケータイ宮っ子ルール共同宣言」を6年ぶりに改訂し、家庭内でのルール作りを呼び掛けているのだ。

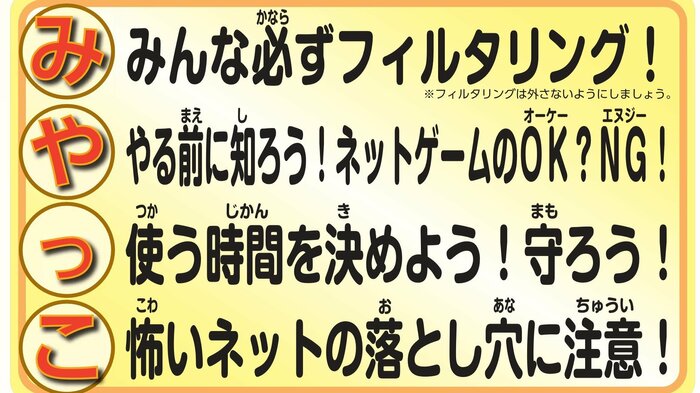

「4つの約束」で子供を悪影響から守る

この共同宣言はネットトラブルから子供たちを守ろうと、宇都宮市のPTA連合会、青少年育成市民会議、小・中学校長会、教育委員会の4組織が、2015年に合同で策定したもの。

2021年3月に公開された今回の改訂では一部を見直し、スマホや携帯の使用時に「4つの約束」を守るように呼び掛けている。約束の内容を順番に見ていくと…。

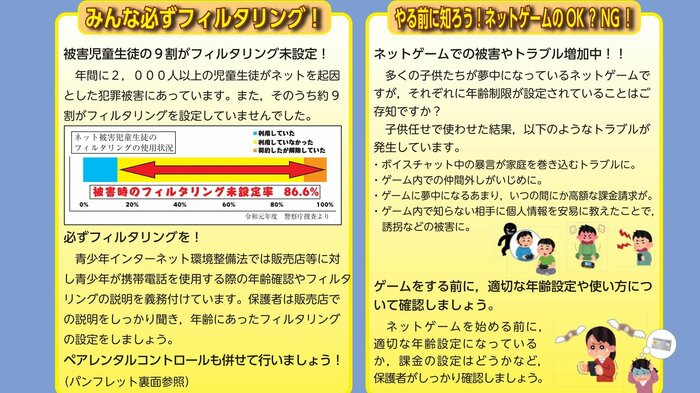

一つ目は「みんな必ずフィルタリング!」。

年間に2000人以上の児童生徒がネットを起因とした犯罪被害に遭い、このうちの約9割がフィルタリング(有害サイトへのアクセスを制限するサービス)を設定していなかったと指摘。年齢に適したフィルタリングを設定するように訴えている。

二つ目は「やる前に知ろう!ネットゲームのOK?NG!」。

ネットゲームを子供任せで使わせた結果、高額な課金請求などのトラブルも発生しているとし、ゲームに設定されている年齢制限などを、保護者が確認するように訴えている。

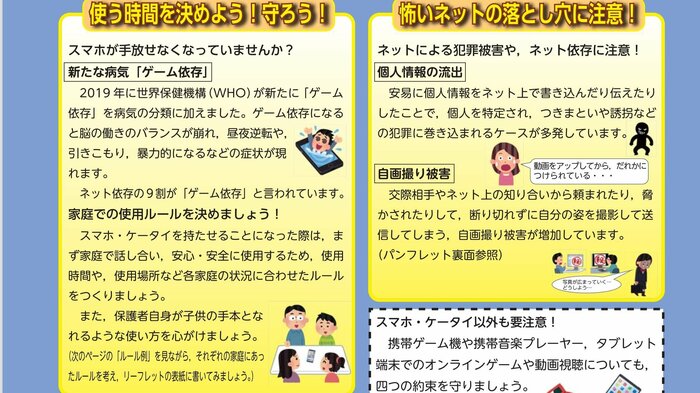

三つ目は「使う時間を決めよう!守ろう!」。

WHO(世界保健機構)が「ゲーム依存」を病気の分類に加えたことを示した上で、スマホ・携帯を子供に持たせるときは、家庭内でルールを作るように訴えている。

四つ目は「怖いネットの落とし穴に注意!」。

ネット上に個人情報を書き込んだことで特定されたり、自分の姿を撮影して送信してしまう被害が増加しているとして、注意するように訴えている。

これら4つの約束は頭文字を取ると、宇都宮市の子供たちの愛称「宮っ子(みやっこ)」になるようにできている。親しみのある言葉で、注意の浸透を図る狙いだ。

これまでとの違いは、2015年当時は「みんな1日1時間まで!」などのルールを提案していたが今回の共同宣言では、スマホ・携帯の使用について「家庭内でのルール」を作るように呼びかけていることだ。

では、保護者と子供、双方が納得できるルールは、どう決めたらいいのだろうか。こういう呼びかけに変更した理由と実際の被害状況などを、宇都宮市教育委員会に聞いた。

子供の実情に沿っていなかった

ーー「スマホ・ケータイ宮っ子ルール共同宣言」を改訂したのはなぜ?

共同宣言の策定から6年ほど経過し、子供たちの実態も変わってきました。スマホの所持率なども増えているので、改訂しました。

ーー改訂で重視したポイントやその理由を教えて。

以前の共同宣言では、教育委員会などが決めたルールを守るように呼び掛けていました。ただ、トップダウンのような形でしたので、各家庭や子供の実情に沿っていないと思いました。今回の改訂では各家庭での話し合いでルールを決め、守ってもらえることを重視しています。

これからの時代、スマホは縁を切れない、なくてはならない道具になると思います。使わせないのではなく、ルールを納得した上で安全に使うことが必要だと思いました。

ーー宇都宮市でもスマホ絡みでの子供のトラブルは増えている?

具体的な件数は申し上げられませんが、ネットトラブルは年々増加傾向になります。実際の例でも、スマホゲームをやめられなかったり、スマホに依存してしまう。SNSで友人を傷つけることを書いてしまった…などの事態が起きています。

ルールは使い始める前に決めておくべき

ーー家庭での使用ルールはどう作ればいい?

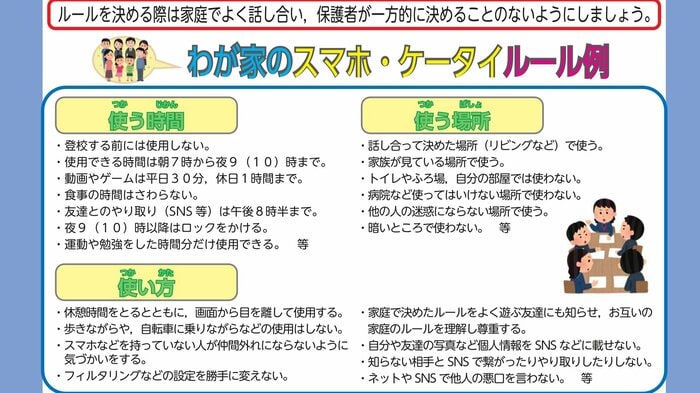

共同宣言のリーフレットには「わが家のスマホ・ケータイルール例」として、使う時間や場所、使い方のアイデアを掲載してあります。これは学校の協力を得て、子供が生徒会や児童会で実際に考えたものなので、ルール作りの参考になると思います。

<使う時間の例>

食事の時間は触らない、友達とのやり取り(SNSなどは午後8時半まで)…など

<使う場所の例>

話し合って決めた場所(リビングなど)で使う、他の人の迷惑にならない場所で使う…など

<使い方の例>

歩きながらや自転車に乗りながらなどの使用はしない、スマホなどを持っていない人が仲間外れにならないように気づかいをする…など

決め方のポイントとしては、本格的に使い始める前に決めておくことでしょうか。小学生の段階で持ち始める子供も多いので、習慣となる前に決めておくことをお勧めします。

ーールール作りで心がけるべきことは?

子供と十分話し合うことですね。どうしても保護者が主導になるとは思うのですが、なぜルール作りが必要なのかを説明して、使用時間や場所を決めることが大切です。

保護者自身が使い方の手本となって

ーー子供が使用を望んだ場合、保護者はどうすればいい?

「使いたい」という子供の欲求を理解した上で、所持や使用で起こりえる危険性やトラブルのリスクを、保護者が理解させるべきだと思います。大人にとっては難しいかもしれませんが、保護者自身が率先して、手本となるような使い方を心がけることも大切です。

ーースマホや携帯の使用で伝えたいことは?

春休みは年度の切れ目で、スマホや携帯を購入する家庭も増えるはずです。スマホなどは便利ですが、使い方を誤ると犯罪被害に遭ったり、ネット依存に陥る可能性もあります。だからこそ、共同宣言を各家庭でのルール作りに役立ててほしいと思います。

宇都宮市は4月からの新学期に合わせて、共同宣言の内容をパンフレットなどで市内の市立小中学校全てに配布し、注意を呼び掛けるという。

子供にスマホなどを持たせるか検討している家庭は、宇都宮のこのルール作りを参考にしてみるといいかもしれない。

【関連記事】

「家出」「助けて」は要注意キーワード 我が子を“SNS犯罪”から守るには

若者だけでなく高齢者までも…WHOが精神疾患と認定「ゲーム障害」の恐怖とは