プレスリリース配信元:学校法人常翔学園

“色”だけでは見抜けない集団構造を明らかに

摂南大学(学長:久保康之)農学部応用生物科学科の國島大河講師と和歌山県立自然博物館(館長:和田恵次)の高田賢人学芸員を中心とする研究グループ(京都大学大学院地球環境学堂 西川完途教授、産業技術総合研究所ネイチャーポジティブ技術実装研究センター 井口亮研究チーム長ら)は、日本列島でよく知られ、身近な水辺の生き物である「サワガニ」について、次世代シーケンサーを用いた遺伝解析により詳細な遺伝的集団構造を明らかにしました。更に、その遺伝的集団構造を踏まえてサワガニの体色タイプの地域性を検証しました。本研究の成果は、サワガニの分類・系統・集団構造に関する今後の研究の基盤になるとともに、日本列島の陸水生物の分布がどのように形作られてきたかを理解するうえで重要な知見となります。

【本件のポイント】

● 日本列島に広く分布するサワガニは大きく5集団に分かれる

● これらの集団は、各地での地史の影響を受けて分化し、島またぎや飛び地状などのユニークな分布パターンを持つようになったと考えられる

● 同じ体色タイプが複数集団にまたがって現れ、そのうち青色型は進化史の中で独立して2回出現したことが明らかに

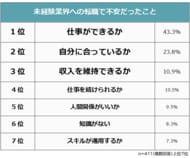

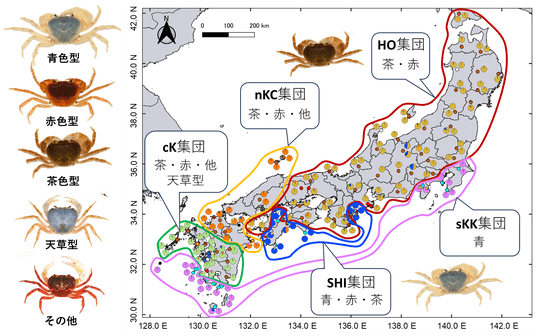

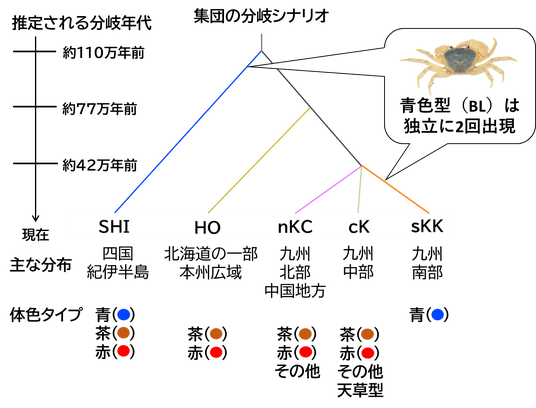

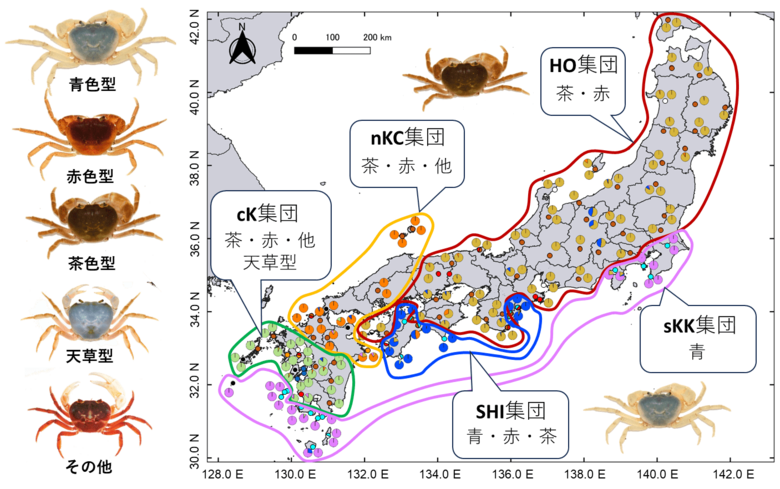

「サワガニ」の体色タイプ、一塩基多型(SNPs※1)に基づく遺伝的集団構造の地理的分布の概念図

【研究の背景】

サワガニは、北海道から鹿児島県トカラ列島の中之島までの日本列島に広く分布する淡水性甲殻類の一種で、昔から身近な水生生物として親しまれてきました。その一方で、サワガニの仲間は、プランクトン幼生を経ずに仔ガニとして生まれる直達発生という発生様式を持つため、分散能力が低いと考えられており、種内で遺伝的に分化している可能性が指摘されていました。実際に、近年発表された遺伝学的な研究では10集団に細分化され、形態分類学的研究では天草諸島の上島と青森県からそれぞれ新種(学名※2:Geothelphusa amakusa, G. mutsu いずれも和名なし)が記載されています。また、サワガニは地域によって体色が異なることが古くから知られており、茶色型(DA型)、赤色型(RE型)、青色型(BL型)の3タイプに分けられてきました(図1)。これらが種内の遺伝的な違い、もしくは種としての違いを反映しているかは以前から研究者の関心を引いてきましたが、分布範囲を網羅的にサンプリングし、かつ次世代シーケンサーを用いてゲノム解析に取り組んだ研究はなく、詳しい遺伝的集団構造や体色タイプとの関係性は分かっていませんでした。

図1.サワガニ種群の体色タイプ(左:茶色型、中:赤色型、右:青色型 高田賢人学芸員撮影)

【研究内容】

本研究では、日本全国におけるサワガニ種群の網羅的な遺伝的集団構造の解明と体色タイプの地域性の検証を目的として、日本列島の217地点から近縁種も含めて合計504個体の標本を集め、体色の識別と分子系統学的解析を行いました。まず、標本の生鮮写真を撮影し、先行研究より体色を5タイプ(茶色型:DA、赤色型:RE、青色型:BL、天草型:amakusa、その他:OC)に分け、地理的な分布を明らかにしました。更に、従来調べられていたミトコンドリアDNAのCOI領域※3に加えて、MIG-seq※4という手法を用いて、ゲノム内の一塩基多型(SNPs)を多数取得し、遺伝的集団構造を調べました。また、検出された集団の分岐順を調べるため、ABC解析※5を行いました。これらの結果を照らし合わせることで、体色の地理的パターンが遺伝構造と一致するかを検証しました。

SNPsに基づく集団構造を調べた結果、明瞭な地理的境界を持つ5集団に分けられ、ほとんどが島をまたいだ分布や飛び地状の分布を持つことが明らかになりました。

1.SHI集団:四国南部、紀伊半島南東部

2.HO集団 :北海道、青森県~鳥取県の本州、四国北西部

3.nKC集団:九州北部、島根県以西の中国地方

4.cK集団 :九州中南部

5.sKK集団:鹿児島県南部および周辺離島、房総半島~伊豆半島の沿岸部

先行研究では、ミトコンドリアDNAと核DNAの部分領域に基づき、島ごとに分化した10集団に細分されていましたが、本研究の結果は、サワガニ種群の集団が想定よりも分化していないことを示しています。また、集団の境界周辺は、かつて島の形成や火山活動、海水面の変動の影響を受けた場所と一致しており、複合的な要因によって現在の複雑な分布パターンが形づくられたと考えられます。

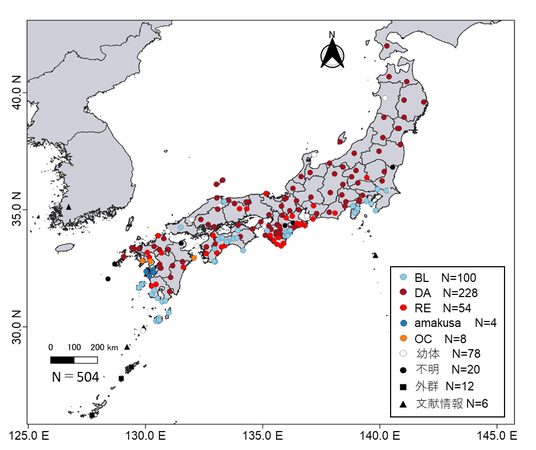

体色の分布パターンを調べた結果、茶色型が全国的に広くみられる一方で、青色型や赤色型など他のタイプは局所的であることが分かりました(図2)。また、茶色型と赤色型はミトコンドリアDNAとSNPsのどちらでも差はなく、この二つの体色タイプは周辺環境や餌資源による可塑的な変異であると想定されました。更に、体色と遺伝的集団構造の関連性をみると、同じ体色でも異なる集団に含まれることが明らかとなりました。すなわち、体色だけで集団を識別することができないことを示しています。一方で、青色型から構成されるsKK集団や、茶色型・赤色型で構成されるHO集団のように偏った体色タイプを持つ集団もいました。各集団の地理的分布は明瞭に異なることから、体色と地理的情報とを組み合わせることで、これらの集団を容易に識別できる可能性があります。サワガニは地域によって絶滅危惧種に選定されており、各集団の保全を考えるうえで、容易な識別方法を探すことは重要です。また、集団の分岐順はSHI集団、HO集団、最後に九州の3集団がほぼ同時に分化したことが示され、サワガニ種群の進化史の中で青色型は独立に2回出現したことも分かりました(図3:SHI集団、sKK集団)。今後、遺伝的な要因だけでなく、環境要因の影響も調べることで、サワガニ種群の体色を決める要因が明らかになると考えられます。

図2.体色タイプの地理的分布を示す地図 ※幼体は成長に伴って体色が変化する

図3.サワガニ種群の分岐順序(九州の3集団はほぼ同時に分岐したと推定される)青色型(BL)が独立して2回出現している(SHI集団とsKK集団)

また、本研究ではSNPsとミトコンドリアDNAの間で遺伝的集団構造に違いがみられ、SNPsでの5集団に対して、ミトコンドリアDNAでは3集団に区分されました。この違いは過去に生じた集団間の交雑が影響していると考えられます。これらの結果は、ミトコンドリアDNAや核DNAの部分領域による研究例の結果を解釈する際に、実際とは異なる集団を認識してしまう可能性を示しています。

【本研究の意義と今後の展望】

本研究では、日本列島に広く分布するサワガニ種群の集団遺伝構造を明らかにし、体色タイプの地理的分布との関係を明らかにしました。また、SNPsとミトコンドリアDNAの系統関係が一致しないことを明らかにし、既存の研究結果の解釈について注意が必要であることを示しました。これらの成果は、身近な生き物でありながら、分かっていないことの多いサワガニについて、将来の研究の基盤とな る重要な情報を提供しています。今後は、飛び地状に分布している集団内での分化プロセスや、体色の違いを生じた要因、各集団における生態および形態の違いなどについて研究していく予定です。

※文中の図は、全て論文内のものに加筆・修正を加えたものです。

【著者のコメント】

場所によって体色がこんなに違うのはなぜだろう?という素朴な疑問から始まったサワガニの研究は、共同研究者である高田さんをはじめ、数えきれないほどの協力者のおかげでようやく第一歩を踏み出すことができました。心より感謝申し上げます。しかしながら、初めの疑問に対する明確な答えはまだ出ていませんし、サワガニを求めて東北から九州まで全国行脚していくうちに新たな謎も生まれ、困ったことに彼らはいまだに我々の頭を悩ませてくれています。全ての謎が解ける日を夢見て、今後も生態や生理、分子などさまざまな視点から、身近な水生生物である「サワガニ」の魅力を深堀りしていきたいと思います。(國島大河)

全国を駆け回り、サワガニを集めました。初めて青色型を採集した和歌山県北山村、なかなかサワガニが採れず苦労した東北地方、フェリーに乗って初めて訪れた屋久島や甑島(こしきしま)…今となってはどれも良い思い出です。これまでの積み重ねがやっと形になり、とてもうれしく思います。本研究はサワガニの謎のほんの一部を明らかにしただけであり、まだまだ分かっていないことのほうが多いです。今後も数々の謎を明らかにし、サワガニの面白さを皆様に伝えていきたいと思います。最後になりましたが、全国の方々から多くのサンプルを提供していただきました。いただいたサンプルのおかげで本研究が成り立ったと言っても過言ではありません。この場をお借りして、お礼申し上げます。(高田賢人)

【助成金】

本研究の一部は藤原ナチュラルヒストリー財団助成金2020年度(第29回)の援助を受けています。

【論文情報】

【タイトル】

Genetic population structure of Japanese freshwater crab, Geothelphusa dehaani species complex using genome wide SNPs (ゲノムワイドなSNPsを用いたサワガニ種群の遺伝的集団構造解析)

【著者名】

Taiga Kunishima*, Kento Takata*, Kanto Nishikawa, Kodai Gibu, Miyuki Nishijima, and Akira Iguchi. ※アスタリスク(*)は同等の貢献を示す。

【主な著者の所属】

國島大河(摂南大学農学部応用生物科学科 講師)

高田賢人(和歌山県立自然博物館 学芸員)

西川完途(京都大学大学院 地球環境学堂 教授)

井口 亮(国立研究開発法人産業技術総合研究所 ネイチャーポジティブ技術実装研究センター 研究チーム長)

雑誌名:Scientific Reports

DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-025-08085-0

用語説明:

※1 一塩基多型(SNPs)

相同なDNA配列において、一つの塩基が個体間・個体内で異なっている状態のこと。

※2 学名

ある生物に対する世界共通の名前。その種が含まれる「属名」+種ごとに定められる「種小名」からなる。

※3 ミトコンドリアDNA COI領域

細胞小器官であるミトコンドリアが持つDNAのタンパク質コード領域のうちの一つ。

※4 MIG-seq

DNA上の単純反復配列間領域より一塩基多型情報を得る解析手法。

※5 ABC解析

近似ベイジアン計算(ABC)を用いてSNPsデータから集団の分岐シナリオを推定する解析手法。

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

データ提供 PR TIMES

本記事の内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES (release_fujitv@prtimes.co.jp)までご連絡ください。また、製品・サービスなどに関するお問い合わせに関しましては、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。