プレスリリース配信元:ClipLine株式会社

約半数が「店長以外に聞きたい」「すぐ回答がほしい」と回答

サービス業の潜在力を引き出す「ABILI(アビリ)」を提供する ClipLine 株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長:高橋 勇人、以下「当社」)は、「外食・小売業界の業務環境とAI導入への意識調査」を実施しましたので、調査結果を発表します。

人手不足が深刻化する外食・小売業では、情報伝達のバラつきや業務標準化の遅れにより店舗間でサービス品質や売上に差が生じる課題が顕在化しています。AIをはじめとするテクノロジー導入によって状況の改善が期待できますが、現場の実情やAI活用への本音を把握する必要があります。そこで当社では、現場スタッフが日々直面する課題とAI導入に対する意識を明らかにするため、本調査を行いました。本リリースでは調査結果の詳細とともに、当社取締役、できるをふやす研究所 所長 植原慶太が、業界全体の現状分析および今後の対応策を解説いたします。

本調査結果を引用される際は、出典元として「ClipLine株式会社」と明記いただくようお願いします。

<調査結果ハイライト>

■ 職場で「困った」と感じる場面のトップは「クレーム対応」で、50%超が経験

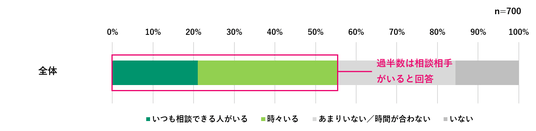

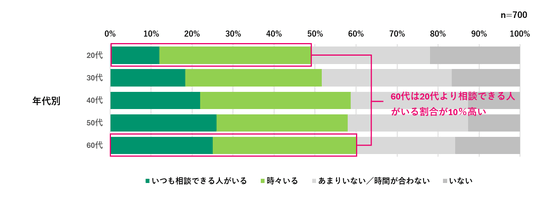

■ 困ったときに「相談相手がいる」は55%にのぼる一方、「マニュアルで確認」「端末で調べる」はごく少数にとどまる

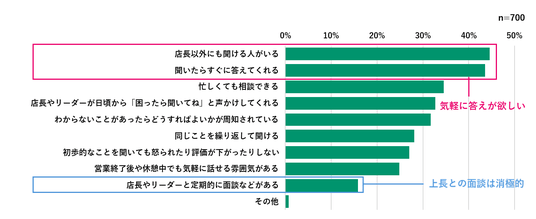

■ 相談しやすい環境として最も支持されたのは「店長以外にも聞ける人がいる」(45%)、次いで「すぐに答えてくれる」(43%)。「店長やリーダーとの個別面談」は最下位に

■ AI利用を躊躇する理由は「回答の信頼性への不安」「心理的抵抗感」が各25%と高く、信頼構築が課題

■ デジタルツール利用者の60%がAIに興味ありと回答したのに対し、非利用者は約40%にとどまり、利用環境が関心の鍵になっている

調査概要

・調査期間:2025年06月17日 ~ 2025年06月24日

・調査方法:インターネット調査

・対象者:外食・小売のチェーン店で3ヶ月以上アルバイト・パートとして勤務する全国の20歳以上の男女700名

※グラフの構成比(%)は小数第2位以下を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

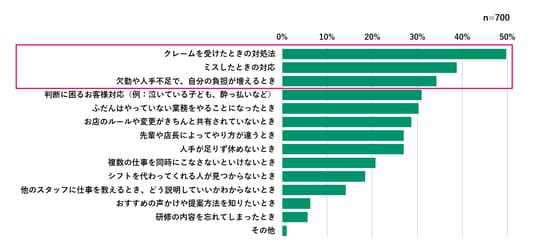

Q1:あなたが業務で「困った」と感じるのはどんなときですか?(複数選択可)

最も「困った」と感じるのは「クレーム対応」で、約半数の回答者が挙げました。次いで「ミス対応」も高い割合を占めており、多岐にわたる業務フローでは顧客の期待を損なうリスクが多く存在することがうかがえます。また「人手不足による負担増」は3割強にのぼり、人員不足や教育体制の不備が課題を深刻化させている可能性があります。

Q2:そのような時、すぐに相談できる相手がいますか?

「いつもいる」「時々いる」を合わせると55%にのぼり、過半数のスタッフが困ったときに相談相手を確保できている一方で、45%はすぐに相談できる環境がないと回答しました。環境不足の背景にはシフト体制の問題が大きいと考えられますが、年代別に見ると「相談できる人がいる」という割合は20代より60代が約10%高く、自発的なコミュニケーション力の違いも影響している可能性があります。非正規社員を含めた安心して働ける職場づくりには、柔軟なシフト調整と多様なコミュニケーション手段の整備が不可欠と言えます。

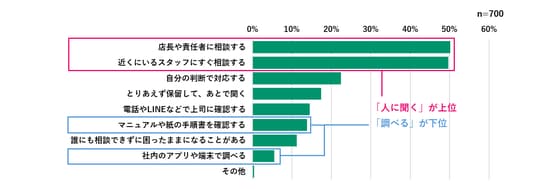

Q3:困ったときに、あなたが実際にとることが多い行動を教えてください。

(複数選択可)

困ったときの行動としては、「店長やスタッフにすぐ確認する」が約半数いる一方で、マニュアルや端末を使って調べるという回答は少数にとどまりました。また、「自分で判断して対応する」も約2割を占めました。これはQ2で「相談できる相手がいない」という回答が45%あることを踏まえると、相談先を確保できない場合にやむを得ず自己判断に頼っていることが含まれると考えられます。

Q4:相談しやすい環境としてあなたが良いと思うものを教えてください。

(複数選択可)

相談しやすい環境として最も支持されたのは「店長以外にも聞ける人がいる」(45%)、次いで「すぐに答えてくれる」(44%)でした。一方、「店長やリーダーとの個別面談」は最下位(16%)にとどまり、上司とじっくり話すよりも、気軽に要点だけを短時間で相談できる相手を求める傾向が明らかになりました。

Q5:困った時にすぐに正しいアドバイスをしてくれるチャットやAIのような

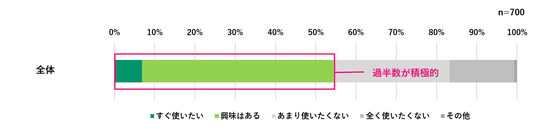

仕組みがあったら、使ってみたいと思いますか?

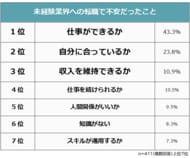

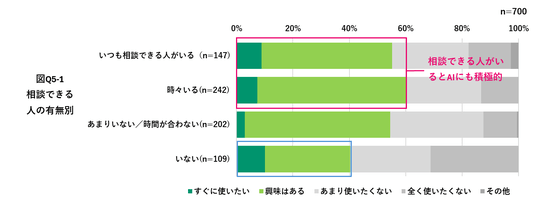

「すぐに使いたい」「興味はある」という回答は全体の過半数にのぼりました。回答の内訳をみると、Q2で「相談できる相手がいる」と回答した人のうち約6割が好意的だった一方、「いない」と答えた人は約4割にとどまっています(図Q5-1)。これは、普段から「誰かに相談する」という行動習慣がある人ほど、新しい相談手段がAIであっても抵抗なく適応しやすく、相談先がなく孤立感を感じている人ほど、「そもそも相談ツールに慣れていない」「デジタルに頼ることへの不安」「信頼性への疑問」など、AI活用に対する心理的・技術的ハードルが高い可能性を示唆します。

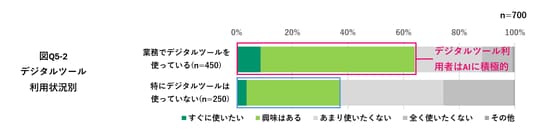

また、普段からデジタルツールを利用している人としていない人の回答を比較したとき、デジタルツール利用者では6割強がAI活用に前向きだったのに対し、未利用者は4割弱にとどまっており、日常的なIT活用経験がAIへの関心を左右していることがうかがえます(図Q5-2)。

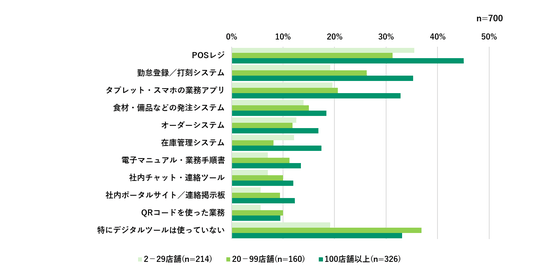

Q6:職場でどんなITツールを使っていますか?(複数選択可)

ITツール導入状況は勤務先の店舗数、つまり企業規模に比例して増えることがわかります。Q6で示した通り、普段のデジタルツール活用環境はAIへの興味にある程度の影響があると考えられます。

Q7:「職場でAIが相談相手になること」についてどう思いますか。(自由回答)

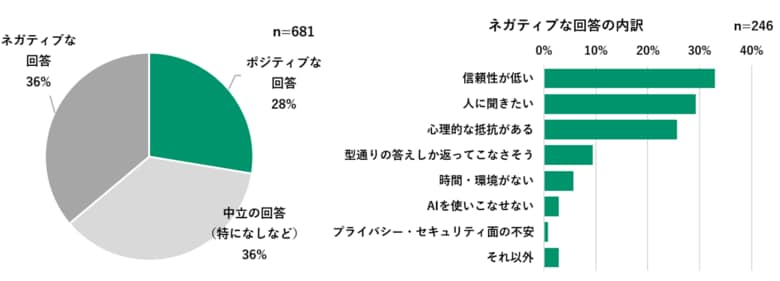

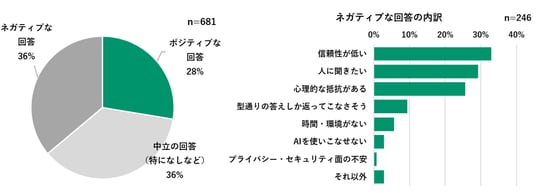

ポジティブな回答が28%、中立とネガティブな回答が36%ずつという結果になりました。それぞれのコメントの内訳は下記の通りです。なお、「特になし」「わからない」等の回答を中立としています。

・ポジティブな意見の例

・人間だと「こんなこと聞いて良いのかな」と考えてしまうがAIなら気軽に聞けて良い

・適切な回答であれば、瞬時に対応できるので助かる

・ワンオペの時間に知りたい事がすぐ聞けるので賛成

・コミュニケーションが苦手な人にはとてもいいと思う

・以前聞いたが忘れてしまった事など、再び聞きにくい状況などでAIを活用したい

・ネガティブな意見の例

・軽い事はAIでもいいが、重要な事は人間に相談したい

・会社の規定や社員の考え方と異なる回答が出るのではないか

・感情がなく、マニュアル通りな内容が返ってきそう

・コミュニケーションが減りそう

・年配の方など、みんなが使いこなせるかが不安

<総括>

本調査では、外食・小売現場における「相談相手の不足」「AI活用への信頼性・心理的抵抗」などが浮き彫りになりました。以下、それぞれの課題と対策をまとめます。1.相談相手の不足に対応する仕組みづくり

本調査では、まず相談相手の不足が顕著であることが明らかになりました。Q2で約45%が「困ったときに相談できる相手がいない」と回答し、Q3では約20%がやむを得ず自己判断で対応している実態が浮き彫りになっています。このような状況を放置すれば提供品質も従業員満足度も大きく減少するでしょう。シフト編成を変えずにこれを解消するには、チャットツールやFAQをナレッジベース化して、現場で誰もが即座に情報を検索・投稿できる環境を整えることが急務です。特に人手不足で研修や基本的な教育が充足しにくい状況がある中で、安心して働いてもらうための環境づくりは離職を防ぐ上でも必須と言えるでしょう。

2.AIなどの仕組みを活用しながら人のコミュニケーションも継続していく

一方、AI活用への信頼性や心理的抵抗も大きな課題として浮かび上がりました。Q7の自由回答ではポジティブ意見が28%にとどまる一方で、ネガティブ意見が36%を占め、回答精度や「現場の事情と異なる回答が出るのでは」という不安があることがわかります。この不安を払拭するには、社内のマニュアルだけでなく、店舗固有のルールや事例を含めたデータをチューニングし、AIが現場目線で的確に回答できるようにすることが不可欠です。加えて、利用後のワンクリック評価やフィードバックを定期的に収集・分析し、モデル再学習によってAIの精度と信頼性を継続的に高める体制を構築することが求められます。一方で、信頼関係構築や理念共有には対面コミュニケーションが適していますので、AIを含めたデジタルツールとのハイブリッド運用が効果的です。

提供価値の持続的な向上と維持のためには、短期的には労働環境の改善、中長期ではスタッフの多能工育成、計画的なスキルアップ支援などが必要になります。AIを含めたIT活用により、人のエンパワメントを強化していくことが引き続き求められます。

できるをふやす研究所 所長/ClipLine株式会社 取締役 植原 慶太

三菱総合研究所において、産官学のクライアントへのコンサルティング業務に従事。三菱地所へ出向し、再開発エリアのマネジメントなども手掛けた。2018年にClipLine株式会社に参画。カスタマーサクセス部門でコンサルタント、導入支援部長を務める。その後、カスタマーサクセス全体統括を経て執行役員に就任。横浜国立大学大学工学府 社会空間システム学専攻修士課程修了。 「できるをふやす研究所」Webサイトでは、サービス業界の実態調査や研究結果を掲載しております。

できるをふやす研究所Webサイト

ClipLine株式会社について

ミッション:「できる」をふやす代表者 :代表取締役社長 高橋 勇人

設 立 :2013年7月11日

所在地 :〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町 15 グランファースト神田紺屋町 5F

資本金 :4億円(資本準備金含む。2023年8月31日現在)

企業URL :https://corp.clipline.com/

サービスサイト:https://service.clipline.com/

事業内容 :サービス業の潜在力を引き出す「ABILI(アビリ)」の開発・運営、及び経営コンサルティング

本件についてのお問合せ

ClipLine株式会社 広報担当:井上TEL:03-6809-3305

Email:pr@clipline.jp

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ