プレスリリース配信元:株式会社朝日新聞社

朝日新聞社、北陸先端科学技術大学院大学、筑波大学の共同研究成果がScientific Reports誌に掲載

*本リリースは、株式会社朝日新聞社、北陸先端科学技術大学院大学、筑波大学の共同リリースです。

株式会社朝日新聞社(代表取締役社長:角田克)と北陸先端科学技術大学院大学(学長:寺野稔)、筑波大学(学長:永田恭介)の研究グループは、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)上のインフルエンサーの影響力について検証し、情報の送り手がインフルエンサーである場合、その情報を拡散する動機が高まる「名声バイアス」の影響を明らかにしました。

研究グループのメンバーは朝日新聞社メディア研究開発センターの新妻巧朗ら、北陸先端科学技術大学院大学共創インテリジェンス研究領域の中分遥准教授、筑波大学ビジネスサイエンス系の吉田光男准教授です。

本研究結果は、学術誌Scientific Reports(2025年5月1日付)に掲載されました。なお、同研究グループは今年2月の第4回計算社会科学会大会でこの研究成果を発表し、大会最優秀賞を受賞しています。

発表のポイント

- インフルエンサーが「他者の投稿」をリポストすると、その投稿がさらにリポストされる確率が一般ユーザーに比べて高いことを検証しました。

- 日本語ポストの約5,588万件と、リポスト約5億2,004万件を解析した結果、上位1%のインフルエンサーが二次拡散(リポストのリポスト)の閲覧全体の58%、リポスト全体の53%を占めていることがわかりました。

- インフルエンサーが最初にリポストした投稿は、拡散の深さと複雑性が大きくなり、連鎖的に情報が広がる傾向が顕著でした。

- 文化進化論で提唱される 「名声バイアス(Prestige Bias)」 がオンライン社会でも機能していることを、計算社会科学的手法で定量的に示しました。

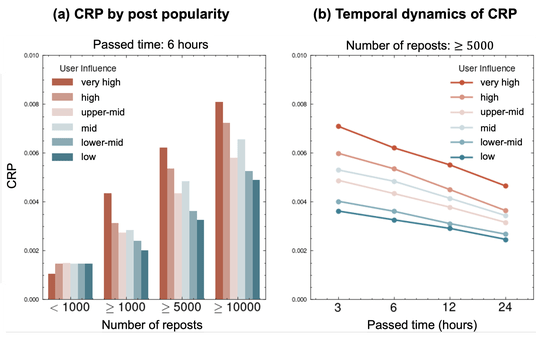

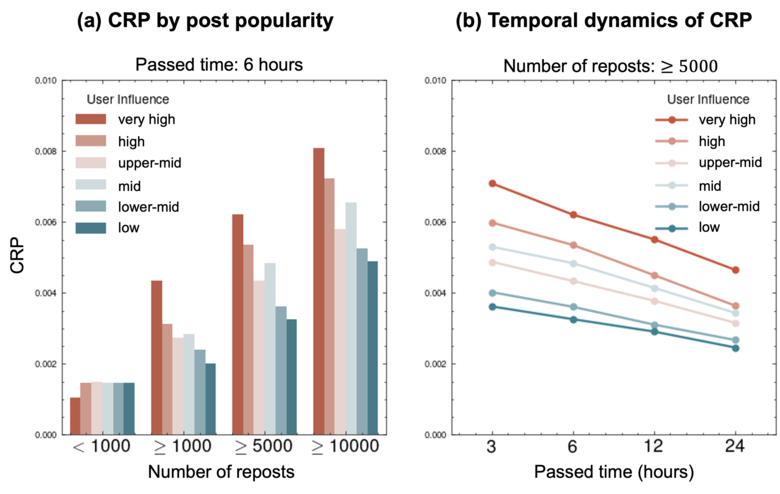

今回の研究成果を表すグラフ。(a)全体のリポストの数(横軸)が多いほど、インフルエンサー(very high)がリポストしたものが再度リポストされる確率(CRP: cascading repost probability、縦軸)が相対的に高い。また、(b)最初の投稿から時間が経過する(横軸)するとリポストされる確率(縦軸)が低下するが、24時間を経過しても、なおインフルエンサーがリポストしたものが再度リポストされる確率が相対的に高い。

1. 背景・これまでに分かっていたこと

近年、ソーシャルメディアでは「インフルエンサー」と呼ばれる少数の影響力を持ったアカウントが情報拡散を主導すると指摘されています。しかし、インフルエンサー自身が作成した投稿ではなく、インフルエンサーがシェアした他人の投稿にもその拡散力が及ぶのかは明確ではありませんでした。文化進化論では、人々には、名声を持つ人物の情報を優先的に学習・共有する傾向「名声バイアス」があることが知られており、本研究では、デジタル環境でも同様の現象が見られるのか、大規模なデータを用いた実証を試みました。

2. 研究内容と新たに明らかになったこと

(注は用語解説があります)

本研究では、リポスト数から算出したhg指数(注1)の上位1% をインフルエンサーと定義しました。

対象データとして用いたのは 、短文投稿サービスXにおける2021年10月の日本語での5,882万件のポスト、5億 2,004万件のリポスト、1,491 万人のユーザーです。これらのデータから、情報が拡散する過程(情報カスケード)を再構築し、タイムラインを復元することで、インフルエンサーと一般ユーザーのリポストによる二次拡散の効率・規模・拡散の連鎖の深さ(その人を起点としたリポストがどれだけ続くか)を定量的に評価・比較しました。その結果、以下のことがわかりました。

- インフルエンサーのリポストは、さまざまな条件下において、一般ユーザーのリポストより大きな確率でさらにリポストされていた。

- インフルエンサーは全ユーザーのわずか1%にもかかわらず、二次拡散における閲覧全体の約58%、リポスト全体の約53%を生み出していた。

- インフルエンサーが最初にリポストした投稿は、拡散の連鎖の深度とその構造的バイラル性(注2)が非常に高く、「より長く複雑な連鎖」を形成していた。

- 投稿に固有の要因とユーザーに固有な要因をランダム効果として入れた混合効果ロジスティック回帰(注3)でも、インフルエンサーが一般ユーザに比べて回帰係数が有意に高く、インフルエンサーがリポストすることがさらなるリポストを生むことが示唆された。

これらの結果は、オンライン空間でも名声バイアスが働き、フォロワー数の多いインフルエンサーが「情報の仲介者」として、単に多くの人たちに情報を届けているだけでなく、その拡散を加速させていることを示しています。

3. 社会的意義・波及効果

- マーケティングや広報戦略においては、「誰が最初にリポストするか」が情報拡散の鍵となるため、インフルエンサー活用の指針として活用できます。

- 誤情報対策として、インフルエンサーの二次拡散に対する影響力を考慮した訂正情報の拡散設計やレコメンド・アルゴリズム改善に貢献する可能性があります。

4. 課題・今後の展望

- 本研究は基本的に日本語データに基づくため、言語・文化圏を超えた一般化には追加検証が必要です。

- Xの広告による拡散や推薦によって並び替えられるタイムラインなど、アルゴリズム的要因を精密に分離する手法の開発が今後の課題です。

- 今後の展望として、本研究を踏まえて、誤情報・専門情報などコンテンツの質や、内容と名声バイアスの相互作用を評価する実験研究を検討していきます。

5. 用語解説

注1. hg指数

研究生産性の定量化(論文の引用数から研究を質的・量的に評価する)でよく用いられるh指数から派生した指標の一つ。本研究では、評価基準として、論文引用数の代わりに投稿のリポスト数を用いて拡散力を定量化し、継続的に多くのリポストを集める投稿をしているユーザーを抽出した。

注2. 構造的バイラル性

先行研究のGoelらによって提案された情報拡散の特徴を捉える指標。拡散がどれほど複雑に連鎖しているかを計算する。

注3. 混合効果ロジスティック回帰

要因と結果の関係を予測するロジスティック回帰分析のモデルに、ランダム効果(結果のばらつきを表現した項)を加えたモデル。本研究では、投稿そのものの魅力や、それを受け取ったユーザーの興味の違いを考慮してリポストの確率を推測するために、それらの影響をランダム効果として定義してモデルに加えた。これにより、目的変数として定義したユーザーの影響力の回帰係数からそれらの影響を取り除くことができ、より頑健な結果が得られた。

6. 論文情報

タイトル

Prestige bias drives the viral spread of content reposted by influencers in online communities(和題: 名声バイアスはSNS上のインフルエンサーのリポストを加速させる)

著者

新妻巧朗*(朝日新聞社メディア研究開発センター)、吉田光男(筑波大学ビジネスサイエンス系)、田森秀明(朝日新聞社メディア研究開発センター)、中分遥*(北陸先端科学技術大学院大学共創インテリジェンス研究領域)

*責任著者

掲載誌

Scientific Reports (Springer Nature)

公開日

2025年5月1日(現地時間)

DOI

10.1038/s41598-025-98955-4

7. 研究者コメント

新妻巧朗(責任著者)

人は発言の中身だけでなく“誰が言ったか“にも影響されます。本研究は、その傾向が”誰が拡散したか”にも及ぶことを示しました。インフルエンサーに対する意識次第で、情報環境は良くも悪くも大きく変わることが言えます。

中分遥(責任著者)

人間は、情報を取得・伝達する際に、さまざまな認知バイアス(心のくせ)を持つことが知られています。本研究は、大規模なデータ分析により、そうした認知バイアスの一つである「名声バイアス」が、オンライン上のコミュニケーションに一定の影響を与えている可能性を示しました。

<本リリースについての問い合わせ>

朝日新聞社 CTO室 メディア研究開発センター

E-mail: mrad-contact@asahi.com

北陸先端科学技術大学院大学 広報室 広報係

E-mail: kouhou@ml.jaist.ac.jp

筑波大学 広報局

E-mail: kohositu@un.tsukuba.ac.jp

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

データ提供 PR TIMES

本記事の内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES (release_fujitv@prtimes.co.jp)までご連絡ください。また、製品・サービスなどに関するお問い合わせに関しましては、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。